Rumah adalah hak, bukan barang dagangan, dan kita bisa mengusahakannya bersama di tengah minimnya sokongan negara melalui koperasi perumahan.

Di kota-kota besar, perjuangan memiliki rumah layak rasanya kian seperti mengejar bayangan.

Harga tanah dan bangunan terus melambung, sementara penghasilan warga justru stagnan atau melambat pertumbuhannya. Jangankan menabung untuk membeli rumah, banyak yang masih kesulitan untuk sekadar memenuhi kebutuhan harian.

Padahal, setiap orang berhak memiliki tempat tinggal yang layak. Ini telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR) yang telah diratifikasi Indonesia pada 2005.

Karena itu, urusan rumah tidak bisa diserahkan sepenuhnya ke mekanisme pasar atau kemampuan individu. Negara bertanggung jawab untuk hadir dan membantu. Apalagi, negara punya semua instrumen yang diperlukan untuk bertindak. Ia menguasai tanah dan memiliki wewenang mengatur tata ruang. Ia bisa menerbitkan peraturan, pun merumuskan anggaran dan skema subsidi bagi yang membutuhkan.

Semua itu seharusnya bisa digunakan untuk membantu warga memiliki tempat tinggal yang layak; yang tidak sekadar memiliki atap dan dinding, tapi mampu membuat penghuninya hidup dengan rasa aman, damai, dan bermartabat.

Namun, selama ini negara tidak hadir secara efektif, dan justru membiarkan sistem perumahan urban yang berpihak kepada pasar dan pengembang besar.

Ini membuat rumah hanya dipandang sebagai barang dagangan atau alat mencari keuntungan. Banyak rumah lantas dibeli bukan untuk ditinggali, tapi untuk dijual lagi atau investasi. Imbasnya, harga semakin tidak masuk akal, jauh dari jangkauan mereka yang berpenghasilan pas-pasan.

Maka, kita butuh cara pandang baru. Rumah harus dilihat sebagai hak, bukan komoditas, dan kita bisa mengusahakannya bersama di tengah minimnya peran negara.

Ini bisa diwujudkan, misalnya, dengan skema koperasi perumahan.

Apa Itu Koperasi Perumahan?

Banyak orang mengasosiasikan koperasi hanya dengan kegiatan simpan-pinjam. Padahal, koperasi bisa bergerak di banyak bidang, dari pertanian hingga kesehatan dan perumahan. Intinya: koperasi hadir untuk memenuhi kebutuhan bersama para anggotanya.

Melalui koperasi perumahan, warga bisa bergotong royong merancang, membangun, dan mengelola hunian layak di wilayah urban. Tanah dan bangunan dikelola secara kolektif sehingga harganya tetap terjangkau dalam jangka panjang. Aset pun tidak bisa dijual atau digadaikan sembarangan karena keputusan semacam itu harus mendapat persetujuan anggota dalam rapat.

Ini jelas berbeda dengan cara main pengembang perumahan konvensional, yang membangun dan menjual unit rumah satu per satu ke individu. Ini biasanya membuat rumah jadi objek spekulasi dengan harga yang terus melonjak dari waktu ke waktu.

Tujuan koperasi perumahan adalah menyediakan tempat tinggal yang layak bagi anggotanya, bukan mengejar cuan. Kalaupun ada keuntungan, ia benar-benar dianggap sebagai sisa, bukan target utama. Uang yang ada bakal digunakan untuk perawatan bangunan, kegiatan komunitas, atau pembangunan unit baru.

Meski begitu, uang anggota tidak akan hilang begitu saja. Jika ada anggota yang keluar dari koperasi, simpanan atau biaya konstruksi yang telah dibayarkan akan dikembalikan.

Yang paling menarik, koperasi perumahan tidak hanya membangun rumah, tapi juga komunitas. Para anggota bisa saling membantu, berbagi sumber daya, dan menciptakan lingkungan yang nyaman dan aman.

Sebagian orang mungkin berpikir bahwa bergiat di koperasi akan menyita banyak waktu. Namun, tidak harus begitu. Koperasi bisa mengangkat karyawan untuk mengurus kegiatan operasional harian. Anggota pun tidak mesti jadi pengurus atau pengawas, dan bisa masuk divisi tertentu sesuai minat masing-masing.

Memang, pada saat-saat tertentu, partisipasi lebih sangat dibutuhkan, misalnya dalam proses perencanaan desain hunian atau penyusunan kegiatan usaha koperasi. Di momen seperti itu, keterlibatan aktif anggota justru menjadi kekuatan utama.

Bila bisa melangkah jauh bersama-sama, mengapa mesti sendirian?

Tiga Pilar Koperasi Perumahan

Mewujudkan perumahan kolektif berbasis koperasi bukanlah proses yang instan. Namun, kita bisa menjalankannya secara bertahap dan terarah dengan bertumpu pada tiga pilar: pengorganisasian, advokasi, serta jaringan.

Dalam pengorganisasian, prosesnya bisa dimulai dari obrolan kecil antar-tetangga tentang kondisi tempat tinggal, kebutuhan bersama, atau keinginan untuk membangun hunian yang lebih baik. Intinya adalah membangun kesadaran bersama.

Dari situ, kumpulkan warga dengan visi yang sama untuk membentuk koperasi. Susun anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART), lalu tentukan pengurus awalnya. Setiap anggota dapat mulai menyetor simpanan pokok, simpanan wajib, dan tabungan pembangunan rumah sebagai fondasi pembiayaan koperasi.

Lakukan pendataan kebutuhan tiap anggota, jumlah anggota keluarga, kemampuan finansial, keterampilan, dan lainnya. Data ini menjadi dasar untuk merancang desain hunian dan kegiatan usaha koperasi secara partisipatif. Kegiatan seperti pengelolaan sampah, penjualan barang kebutuhan pokok, atau usaha mikro lainnya dapat menutup biaya operasional dan perawatan bangunan secara berkelanjutan.

Pertemuan rutin, baik tatap muka maupun daring, perlu disepakati sebagai ruang diskusi dan pengambilan keputusan. Pendidikan bersama tentang hak atas tempat tinggal, prinsip koperasi, dan perencanaan komunitas juga sangat penting untuk memperkuat rasa kepemilikan kolektif.

Setelah terbentuk, koperasi harus memetakan lokasi tanah yang akan digunakan, menghitung estimasi biaya pembangunan, memahami tahapan perizinan, serta menyiapkan skema pengelolaan jangka panjang. Di sini, penting untuk menjalankan advokasi dan negosiasi.

Jika warga tidak memiliki atau tidak mampu membeli tanah, mereka bisa menelusuri dan mengajukan pemanfaatan tanah negara atau aset pemerintah yang tidak digunakan. Banyak komunitas berhasil memanfaatkan skema ini dengan dukungan dokumentasi dan strategi advokasi yang kuat.

Koperasi juga perlu cermat merancang strategi pembiayaan dengan opsi beragam. Selain menarik iuran anggota, koperasi dapat menggalang dana publik, memanfaatkan program tanggung jawab sosial perusahaan, mengajukan pinjaman ke bank, atau mencoba mengakses subsidi pemerintah.

Pemerintah telah membentuk Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) yang bertugas menyalurkan pinjaman atau pembiayaan kepada koperasi. Selama ini, dananya banyak disalurkan untuk mendukung usaha koperasi simpan-pinjam dan konsumsi. Namun, pada prinsipnya, koperasi perumahan juga bisa mengakses dana tersebut.

Kerja-kerja advokasi dan negosiasi juga penting untuk mendapat pengakuan hukum dan dukungan pemerintah, termasuk dalam hal penyesuaian tata ruang, insentif perpajakan, kemudahan perizinan, dan program pendampingan. Ini dapat dilakukan melalui jalur administratif maupun kampanye publik.

Seluruh proses yang telah dijabarkan tersebut akan lebih mudah dijalani bila koperasi perumahan dapat membangun jejaring dan berkolaborasi dengan banyak pihak. Perlu dicatat: koperasi tidak bisa berjalan sendiri.

Arsitek komunitas, LSM, dan perguruan tinggi dapat memberikan pendampingan dan dukungan, termasuk untuk merancang desain hunian, menyusun rencana usaha, dan menguatkan sistem pengelolaan pasca-huni. Akses ke tanah, dana pembangunan, dan pelatihan teknis pun bisa didapat bila kita aktif berjejaring dengan koperasi lainnya atau bergabung dalam aliansi yang memiliki perhatian terhadap hak atas tempat tinggal.

Tidak hanya itu, kita bisa membangun hubungan dengan pemerintah daerah untuk melancarkan proses negosiasi serta berkonsultasi dengan organisasi internasional yang memiliki visi serupa.

Ini semua bisa terwujud bila koperasi dapat membangun kepercayaan dan senantiasa menjunjung kepentingan komunitas.

Tentu, ada banyak tantangan yang mesti dihadapi. Namun, contoh kasus di berbagai kota membuktikan ini bukan hal mustahil. Warga bisa membangun hunian layak dan berkelanjutan asal terus menjaga semangat gotong royong, serta mau belajar dan beradaptasi sepanjang prosesnya.

Melihat Contoh Keberhasilan

Salah satu contoh kasus yang bisa jadi inspirasi membangun perumahan kolektif berbasis koperasi adalah Kampung Susun Akuarium di Jakarta Utara.

Dulunya, ia adalah Kampung Akuarium, satu dari sekian banyak kampung kota yang rutin dicap “ilegal”. Pada 2016, kampung ini digusur paksa. Namun, warga tidak menyerah. Mereka membentuk koperasi, menyusun rencana pembangunan bersama arsitek komunitas, dan memperjuangkan haknya lewat jalur politik dan hukum.

Hasilnya, pada 2021, berdirilah Kampung Susun Akuarium. Disebut “kampung susun” karena ia mengakomodasi cara hidup kampung kota dalam hunian bertingkat.

Terdiri dari 241 unit hunian, ia dibangun di atas tanah milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Desain bangunannya dirancang secara partisipatif oleh calon penghuni sesuai kebutuhan mereka, dengan pendampingan arsitek komunitas.

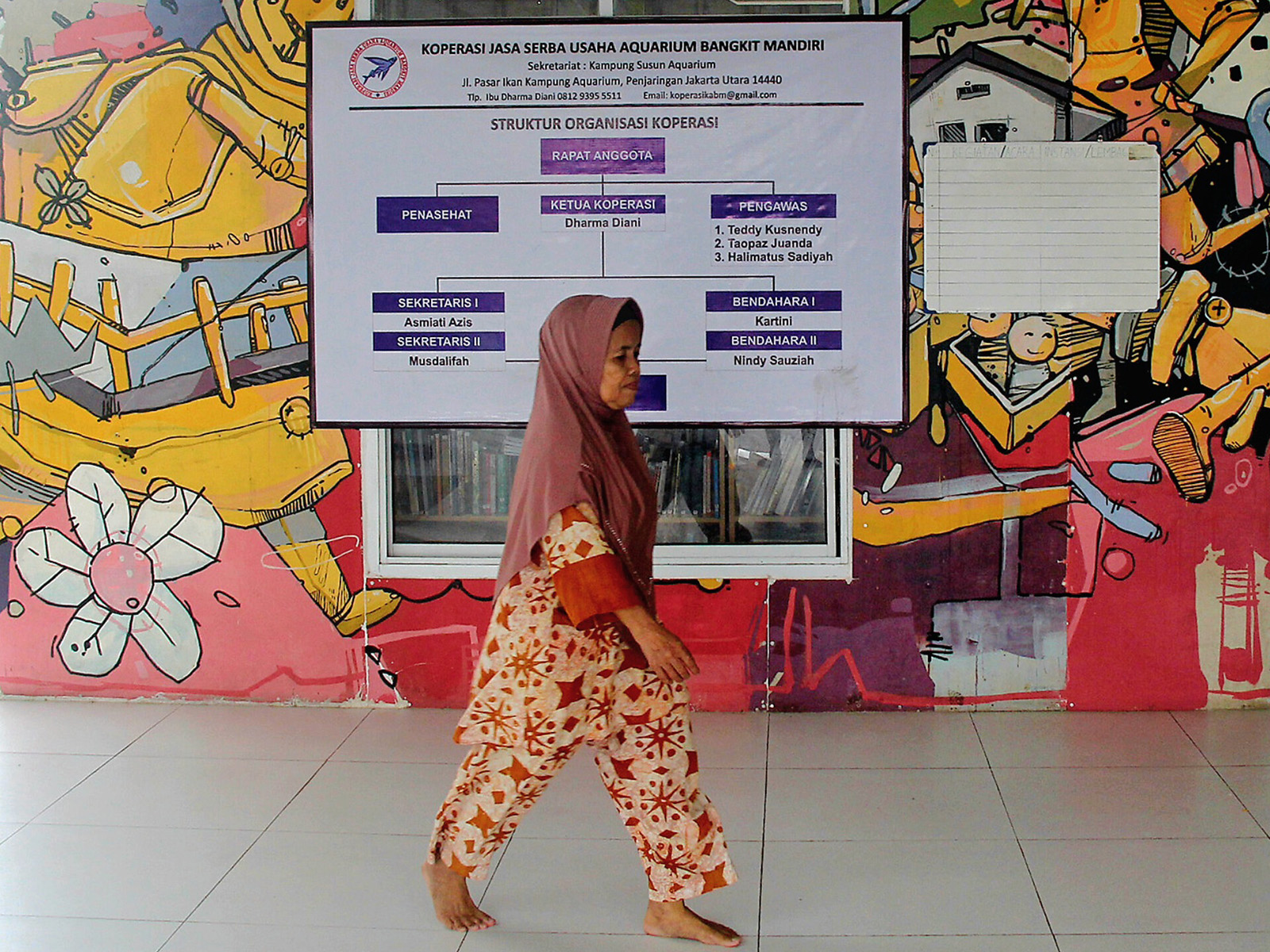

Karena seluruh biaya pembangunan ditanggung pemprov, bangunan yang ada menjadi milik pemprov. Namun, pengelolaannya diserahkan kepada Koperasi Akuarium Bangkit Mandiri berdasarkan perjanjian kerja sama pemanfaatan lahan antara kedua pihak.

Untuk tiap unitnya, koperasi hanya perlu membayar sewa Rp34.000 per bulan ke pemprov. Ini salah satu bentuk subsidi negara untuk masyarakat kurang mampu yang tinggal di sana.

Biaya perawatan dan pengelolaan gedung ditanggung oleh koperasi dengan uang dari berbagai usaha yang dijalankannya, termasuk jasa cuci baju, katering, air isi ulang, warung sembako, perahu wisata, dan homestay. Dengan begitu, beban iuran bulanan anggota koperasi bisa ditekan.

Perjanjian kerja sama yang ada bakal berakhir selewat lima tahun. Setelah itu, koperasi bisa mengajukan kepada pemprov agar tanah dan bangunan yang ada dihibahkan kepada mereka.

Selain itu, ada pula proyek rumah flat Menteng di Jakarta Pusat. Belakangan, ia menarik perhatian publik karena harganya yang relatif terjangkau meski terletak di Jalan Rembang, kawasan elite yang dikenal serba mahal.

Rumah flat ini dimiliki dan dikelola secara kolektif oleh koperasi. Desainnya dirancang secara partisipatif, dengan mempertimbangkan kebutuhan penghuni dan keberadaan ruang bersama seperti kantor koperasi dan toko buku.

Ada tujuh unit hunian di bangunan empat lantai ini dengan luas beragam, mulai dari 40 hingga 128 meter persegi. Ongkos konstruksi sepenuhnya ditanggung anggota koperasi berdasarkan luas unit yang mereka tempati. Biaya per unit berkisar dari sekitar Rp400 juta hingga Rp1,2 miliar.

Rumah flat Menteng berdiri di atas lahan 280 meter persegi milik Marco Kusumawijaya, pengamat tata kota sekaligus anggota koperasi. Koperasi menyewa lahan dari Marco selama 70 tahun dengan biaya Rp90 juta per tahun. Penghuni membayar sewa tanah secara bulanan dengan nilai berbeda, tergantung luas unit masing-masing.

Setelah berhasil di Menteng, koperasi berencana mengembangkan rumah flat lainnya di dua lokasi baru: Matraman di Jakarta Timur dan Pancoran di Jakarta Selatan.

Dua contoh tersebut menunjukkan skema koperasi perumahan bukan sekadar angan-angan, baik untuk kelas menengah ataupun mereka yang tergolong tidak mampu.

Dengan semangat kolektif, warga terbukti mampu mengambil alih kendali atas ruang tinggalnya, menciptakan rumah yang aman, nyaman, dan bebas dari spekulasi pasar.

Maka, mari bergerak. Susun kelompok, bentuk koperasi, ajukan hak atas tanah, dan bangun jejaring. Kita punya alat, pengalaman, dan—yang terpenting—hak untuk tinggal di kota.

Dan, hak itu harus diperjuangkan bersama-sama.

Gugun Muhammad adalah pegiat koperasi perumahan dari Urban Poor Consortium.