Di Aceh Barat, seorang Tengku Inong mengambil peran lebih. Ia tak hanya menjadi perempuan ulama yang membangun karakter Islam seorang murid tetapi juga merangkul korban kekerasan seksual yang tidak dapat perlindungan hukum maupun keluarga.

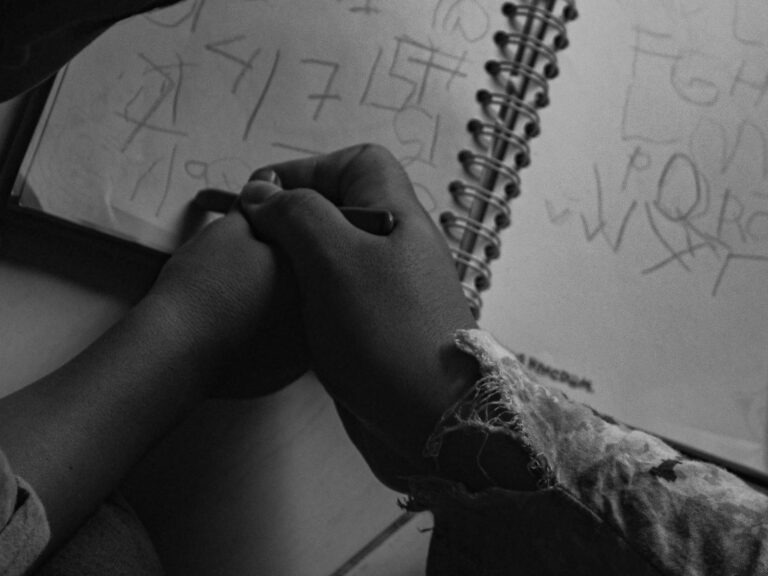

Peringatan: Cerita foto ini mengandung pengalaman penyintas kekerasan seksual dan KDRT. Menimbang kisah mereka tertutup dari sesama santri dan sebagian besar pendidik, visualisasi sosok dalam cerita foto ini bukanlah penyintas sebenarnya, melainkan santriwati yang juga bernaung di rumah aman Dayah Diniyah Darussalam bersama para penyintas.

KONFLIK berkepanjangan pada tahun 1980-an hingga 2005, meninggalkan banyak luka yang tak kunjung pulih di Aceh. Terutamanya bagi perempuan.

Umi Hanisah, seorang Tengku Inong atau ulama perempuan di Aceh Barat, menjadi satu dari sedikit sosok yang berupaya menyembuhkan luka itu.

10 Oktober 2000, di tengah-tengah konflik Aceh dengan Pemerintah Indonesia, Hanisah menyulap tanah wakaf pemberian keluarga menjadi sebuah pesantren atau dayah bernama Diniyah Darussalam.

Mulanya, Hanisah mendirikan pesantren untuk menyebarkan dakwah. Akan tetapi, konflik yang memakan banyak korban masyarakat sipil, termasuk perempuan dan anak-anak, membuatnya memutuskan untuk menjadikan dayah-nya sebagai rumah aman.

Sebagian besar santriwatinya adalah perempuan yang bersembunyi akibat dikejar tentara dan para korban kekerasan aparat.

Ia mengingat ada sekitar 35 anak perempuan usia sekolah menengah atas mengamankan diri di pesantrennya karena bergabung dan mengikuti latihan senjata dengan kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

Laporan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh mencatat terdapat 165 korban kekerasan seksual di Aceh selama konflik bersenjata tahun 1990-2004. Dari total itu, 78 di antaranya adalah perempuan.

Catatan KKR Aceh juga menemukan sepanjang konflik, dari 198 pelaku kekerasan seksual, 156 orang di antaranya merupakan tentara militer.

Kendati konflik berakhir, ditandai dengan Perjanjian Helsinki pada Agustus 2005, namun, angka kekerasan seksual di Aceh tak serta-merta turun.

Jika pada masa konflik pelaku kekerasan didominasi aparat, pada masa pasca-konflik laporan kejahatan seksual banyak dilakukan oleh orang terdekat para korban, sebut Hanisah.

Ia mendapati sejumlah kisah dari para korban, mulai dari dilecehkan oleh keluarga sendiri, kerabat terdekat, hingga lingkungan sekolah.

Sepanjang Januari-Oktober 2023, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Aceh mencatat telah terjadi 1.396 kasus kekerasan yang terdiri atas 670 kekerasan terhadap perempuan dan 726 kasus terhadap anak.

Menurut data dari lembaga itu, kekerasan yang kerap dialami perempuan berupa kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sebanyak 285 kasus. Sedangkan kekerasan terhadap anak yang paling sering adalah pelecehan seksual sebanyak 149 kasus, kekerasan fisik 128 kasus, kekerasan psikis 126 kasus, dan pemerkosaan 123 kasus.

Angka itu lebih tinggi dibandingkan jumlah kasus yang tercatat DP3A Aceh pada tahun sebelumnya, yakni 855 kasus terdiri atas 395 kasus kekerasan pada perempuan dan 490 kasus kekerasan pada anak perempuan dan laki-laki.

Tak Selesai Dengan Qanun Jinayat

Supremasi hukum Qanun Nomor 6 Tahun 2014 yang mengatur tentang jarimah (pelanggaran pidana) belum tegas untuk menindak pelaku kekerasan seksual.

Dalam aturan yang dikenal dengan nama Qanun Jinayat itu disebutkan hukuman bagi pelaku kekerasan seksual adalah 45 kali cambuk, denda 450 gram emas murni atau penjara 45 bulan. Hukuman berlaku dua kali lipatnya untuk pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

Kemudian, hukuman untuk pelaku pemerkosaan paling sedikit cambuk 125 kali, paling banyak 175 kali, atau denda 1,25 – 1,75 kg emas murni, atau penjara 10-14 tahun.

Namun, Qanun Jinayat membebankan bukti kepada korban serta tidak mengatur pemulihan korban secara komprehensif.

“Makanya, kita mengadvokasi Qanun Jinayat direvisi. Bisa pakai UU TPKS (Tindak Pidana Kekerasan Seksual) yang sebenarnya melindungi korban dan menghukum si pelaku,” ujar Riswati, Direktur Eksekutif Flower Aceh, lembaga non-pemerintah yang mengadvokasi hak-hak perempuan.

Riswati melihat hukuman cambuk bagi pelaku kekerasan seksual tidak menjadi pembelajaran sehingga orang masih berani melakukan hal itu.

“Pernah ada kasus pemerkosaan di Pidie, malah diselesaikan dengan damai,” kata Riswati.

Persoalan lain yang juga urgen adalah belum adanya fasilitas kesehatan yang mengakomodasi korban kekerasan seksual.

Visum untuk korban kekerasan tidak bisa diklaim dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), padahal untuk penanganan kekerasan membutuhkan konsultasi kesehatan psikologis dan fisik.

“Ada beberapa kasus biar bisa difasilitasi dibilangnya terjatuh bukan dipukul maka berdampak ketika dia memberikan pembuktian kepada kepolisian,” katanya.

Salah satu fasilitas visum gratis tersedia di Rumah Sakit Bhayangkara di Banda Aceh pasca-kesepakatan dengan Flower Aceh.

“Tapi, bayangkan kalau di kabupaten lain gimana?”

Selain penjara, hukuman yang juga bisa dijatuhkan bagi pelaku kekerasan seksual adalah dengan konseling.

“Supaya waktu dia keluar setelah mendapatkan hukuman tidak menjadi pelaku lagi,” katanya.

***

Ditolak Masyarakat

Tahun 2010, Dayah Diniyah Darussalam pernah mendapat penolakan dari masyarakat setempat kala menerima korban pemerkosaan yang hamil oleh ayah kandungnya.

Ketika itu, korban yang masih berusia 15 tahun diusir oleh keluarga dan warga desa dari tempat tinggalnya. Ibunya sudah meninggal saat melahirkan adiknya. Korban kemudian mencari naungan ke Diniyah Darussalam di Padang Mancang.

Beberapa warga mendatangi Dayah Diniyah Darussalam dan menyampaikan bahwa mereka menolak anak korban pemerkosaan melahirkan di tanah desa.

Situasi yang tak kondusif membuat Hanisah memutuskan untuk menerima tawaran dari seorang dermawan untuk memindahkan dayah ke kantor sekretariat partai terkemuka di Aceh yang ada di desa sebelah, Meunasah Buloh.

Lokasinya tidak jauh dari Padang Mancang, sekitar lima menit berjalan kaki.

Sejak saat itu, Dayah Diniyah Darussalam berpindah operasional dari Padang Mancang ke Meunasah Buloh.

Dalam sebagian kultur di Aceh, korban pemerkosaan yang hamil kerap diusir dari desa karena dianggap membawa petaka. Namun, apabila pelaku pemerkosaan merupakan orang lain yang bukan saudara kandung maka akan dikawinkan di bawah tangan.

“Dikawinkan oleh tengku-tengku palsu (kizib). Padahal, secara hukum tidak boleh karena tidak ada surat nikah, nanti sesudah lahir, anak baru diurus surat nikah. Kalau masih ada, kalau enggak ditinggal juga. Itu menutup malu, sampai sekarang masih,” kata Hanisah.

Karena itu, perempuan lebih cepat dikawinkan karena takut diperkosa. Begitu juga saat masa konflik, banyak terjadi pernikahan di bawah umur.

“Sehingga ada anggapan susah sekali menjaga anak perempuan seperti menjaga tujuh ekor kerbau dalam kandang, seperti itu kita diibaratkan.”

Melalui Dayah Diniyah Darussalam, Hanisah berharap ilmu-ilmu yang diajarkan dan diterapkan sedikit demi sedikit merontokkan kultur patriarki yang masih kental di Aceh. Para santriwan dan santriwati di dayah diajarkan hidup dalam kesetaraan mengetahui peran dan hak laki-laki dan perempuan.

Saat ini, jumlah santri di Dayah Diniyah Darussalam mencapai 203 anak, dengan 28 di antaranya menetap di pesantren.

Pengetahuan itu diselipkan di sela-sela pengajian kitab dan saat bercengkerama di luar pengajian bahkan dicontohkan dalam berbagai aktivitas. Mereka juga didekatkan dengan ilmu tauhid dan tasawuf yang sarat dengan nilai-nilai kedamaian.

Sejumlah penelitian menyebut Tengku Inong adalah tokok perempuan pendidik Aceh yang mengemban peran penting dalam membangun karakter mulia seorang murid.

Tak terkecuali bagi para penyintas kekerasan, pendekatan spiritualitas menjadi pilihan pemulihan trauma. Mereka diikutkan ritual yang dapat membersihkan hati dan jiwa agar mudah menerima segala nasihat.

Metode yang digunakan Hanisah nyatanya mampu membuat beberapa penyintas berdaya saat kembali ke lingkungannya.

“Ada penyintas kekerasan yang dua tahun kita bina di dayah saat ini sudah menikah dan mempunyai anak,” katanya.

Hanisah mengatakan Dayah Diniyah Darussalam akan terus bertransformasi untuk menjadi tempat naungan yang aman bagi para korban kekerasan.

Pihaknya saat ini tengah menyusun standar operasional penanganan dan pencegahan kekerasan seksual di lingkungan pondok sebab selama ini yang mereka lakukan hanya berupa pendampingan untuk pemulihan trauma dan pemberdayaan penyintas.

Desakan revisi Qanun Jinayat juga akan terus bergulir. Para aktivis perempuan Aceh mendesak perkara kekerasan seksual tidak lagi menggunakan Qanut Jinayat, melainkan menggunakan KUHP dan UU TPKS. Sementara, dalam kasus anak kembali menggunakan UU No. 35/2014 tentang Perlindungan Anak.

Desember 2022, Komisi I DPR Aceh telah merevisi sejumlah pasal dalam Qanun Jinayat yang berkaitan dengan kekerasan seksual terhadap anak. Dalam revisi itu juga ditambahkan pasal yang mengatur hukuman bagi pelaku pemerkosa disabilitas, dan pasal 51 berkaitan dengan restitusi.

Rancangan perubahan tersebut telah disampaikan ke Kementerian Dalam Negeri tetapi tak kunjung mendapat fasilitas untuk menjadi ketetapan sah di Aceh.

Esai foto ini merupakan bagian dari lokakarya fotografi #SetaraBercerita yang diselenggarakan Project M pada 1-3 September 2023. Pelatihan foto diikuti 9 perempuan dan gender minoritas muda di Indonesia.

Mentor: Rosa Panggabean