“Aduh, takut deket-deket bencong, nanti ketularan,” canda Angel kepada Diggie dan Tomo, selepas mereka bermain Mobile Legend bersama di kamar Angel.

Kata “bencong” tidaklah menjadi hal yang menyinggung saat dilontarkan dalam lingkaran pertemanan mereka, “Tapi kalau nggak deket, aku langsung kayak … ‘Elo siapa manggil gue kayak gitu?” ujar Angel.

Nama Angel mengambil dari Angel Evangelista, tokoh fiktif dari serial film Pose. Serial ini berkisah tentang kelompok LGBTQ+ membentuk keluarga baru dengan seorang transpuan bernama Bianca yang menjadi ibu mereka.

“Namaku nanti ditulis sebagai Angel aja. Aku suka banget Angel!” ungkapnya saat saya bertemu di kontrakannya, kawasan Jawa Barat.

Angel tinggal di kontrakan itu sejak November 2020, bersama enam orang dengan beragam orientasi dan identitas gender berbeda; usia mereka 20-25 tahun.

Angel mengenalkan diri sebagai non-biner; identitas gendernya tidak terpaku pada laki-laki ataupun perempuan saja. Keresahan Angel mengenai identitas gender sudah dirasakannya sejak kecil. Ia tumbuh besar di Padang, Sumatera Barat, dengan pengetahuan sangat terbatas mengenai gender dan seksualitas.

Kendati di sekolah, terutama saat pelajaran agama, ia sering mendengar gurunya “melaknat” LGBT, “tapi ya nggak mengubah apa yang ada dalam diri aku,” ungkapnya.

Lingkungan sosial lamanya menyematkan gender laki-laki kepada Angel. Namun, Angel telah menyadari banyak sisi feminin dalam dirinya, mulai dari caranya berbicara, pertemanannya yang didominasi oleh para perempuan, hingga perannya sebagai mayoret di drumben sekolah yang biasanya lekat dengan nilai feminin.

Angel masih menahan-nahan ekspresi feminin saat masa sekolah, tapi baru mulai berani secara perlahan saat pindah ke daerah Jawa Barat untuk kuliah. Ia mulai mengenakan pakaian feminin dan maskulin secara bergantian.

Gejolak konflik dalam diri Angel semakin menguat. Ada perasaan janggal saat ia terus dituntut untuk menjadi laki-laki, atau perempuan. Akhirnya, Angel mencoba untuk mencari jawaban atas keresahannya melalui kartu tarot.

“Terus tarotnya bilang, ya udah elo nggak perlu memusingkan hal itu, let it go aja.”

“Iya juga ya, batin gue, kenapa gue harus mikirin gue harus jadi apa? Mau jadi maskulin atau feminin, ya udah gue jalanin aja. Sejak itu, semau gue.”

Angel baru mengenal istilah non-biner saat berusia 20-an tahun, dan merasa cocok dengan istilah itu.

Sementara terkait orientasi seksualnya, Angel masih dalam proses bertumbuh; ia belum mau menentukannya dalam waktu cepat. Sekalipun, dengan ekspresi femininnya, Angel kerap kali mendapatkan stereotip dirinya homoseksual.

“Mungkin mereka nggak ngerti perbedaan orientasi seksual dan ekspresi gender. Ketika mereka melihat aku yang feminin, langsung ngecap aku bencong, aku homo,” kata Angel.

Orientasi seksual merujuk ketertarikan emosional, seksual, atau romantis yang dirasakan oleh seorang individu terhadap individu lain, seperti heteroseksual, biseksual, homoseksual, dan seterusnya. Identitas gender merujuk pada bagaimana seseorang mengidentifikasikan diri di masyarakat, seperti laki-laki, perempuan, non-biner, dan seterusnya. Sementara ekspresi gender adalah bagaimana seseorang mengekspresikan diri melalui penampilan, pakaian, dan perilaku, seperti maskulin, feminin, androgini, dan seterusnya.

Sekalipun Angel cukup terbuka dengan ekspresi dan identitas gender di lingkungan kecil dan sosial medianya, ia tetap khawatir apabila informasi mengenai dirinya bocor ke keluarga biologisnya. Angel masih sulit membayangkan apa reaksi keluarganya apabila mengetahui dirinya sering memakai rias wajah dan pakaian feminin, sementara ia masih ingin mempertahankan relasi yang baik dengan ibunya.

Akhirnya, pilihan yang Angel ambil adalah tinggal bersama dengan keluarga barunya di kontrakan tersebut, tempatnya bisa lebih bebas menjadi dirinya. Ia tetap menjaga hubungan dengan keluarga biologisnya, khususnya ibunya, dengan tetap berkomunikasi untuk saling bertanya kabar atau mengirimkan uang.

Khawatir Mendapatkan Penolakan dari Keluarga Biologis

Kamar Angel terletak sederet dengan kamar Celista, transpuan berusia 25 tahun. Celista resmi tinggal di kontrakan itu sejak Maret 2021, sebelumnya sering bermain atau bermalam di sana, setelah ada kamar yang kosong untuk ia tempati.

Rumah keluarga biologis Celista masih satu kota dengan kontrakan tersebut. Namun, Celista merasa risih untuk tinggal satu atap dengan keluarga biologisnya sejak ia remaja.

“Aku mulai kepikiran untuk menjadi transpuan dari SMP, cuma kayaknya nggak segampang itu. Bahkan, sampai umur segini pun, aku masih struggling.”

Celista kerap ditegur, dinasihati, hingga dilecehkan oleh keluarganya sendiri karena ekspresi gendernya yang cenderung feminin. Tinggal satu atap tapi keluarganya menganggap Cellista tidak ada. Tertekan, Celista seringkali kabur dari rumah.

Meski begitu, dalam beberapa kesempatan, orangtuanya tetap memperlakukan Celista dengan baik, yang membuatnya tetap menyayangi mereka, sekalipun mereka belum sepenuhnya menerima Celista.

Dari SD hingga SMP, Celista adalah sosok invalid di mata teman-temannya, dikucilkan dan jadi sasaran perundungan. Saat SMK, ia mulai menemukan ruang aman di kelompok teater yang ia ikuti. Perasaan hangat serupa inilah yang ditemukan Celista saat bisa tinggal seatap dengan orang-orang yang kini disebutnya “ keluarga”.

Celista mampu mengekspresikan diri sebagai transpuan tanpa merasa takut. Lebih terbuka untuk membicarakan banyak hal, mengenai akses untuk hormon, psikolog, hingga seputar astrologi.

Meski ia tetap menjaga hubungan dengan keluarga biologisnya. “Kadang-kadang aku kangen rumah juga. Jadi kadang aku masih ke orangtua, setidaknya berkunjung.”

Perasaan ingin diterima oleh orangtua, terlepas dari apapun gender dan seksualitas, juga dirasakan oleh Tomo. Sampai saat ini Tomo, seorang homoseksual cisgender laki-laki, belum terbuka ke orangtua, meski merasa memiliki hubungan cukup hangat dengan orangtuanya.

“Aku nggak ada rencana untuk coming out (mengungkapkan orientasi seksual), tapi kalau orangtua tahu dengan sendirinya, ya sudah,” ungkap Tomo, yang sampai kuliah tinggal bersama orangtua di kawasan Jawa Timur.

Tomo tumbuh tanpa pernah mengenal komunitas LGBTQ+. Tak pernah mendapatkan edukasi mengenai gender dan seksualitas yang utuh. Ini membuatnya lebih sulit untuk terbuka mengenai orientasinya.

“Waktu SMA, aku pacaran sama cewek, tapi ternyata pas kuliah baru sadar aku seorang gay. Awalnya aku masih denial.”

Tomo baru pindah ke kawasan Jawa Barat selepas mendapatkan kerja pada akhir 2020. Salah seorang yang dikenalnya adalah Diggie, yang kini menjadi kekasihnya. Tomo tinggal di kontrakan ini sejak awal 2021.

Berbeda dengan teman-teman satu kontrakannya, Tomo baru saling mengenal komunitas LGBTQ+ belakangan ini. Untuk pertama kali pula Tomo berkesempatan mengenal orang-orang berlatar belakang gender dan seksualitas yang beragam.

Kini Tomo merasa mendapatkan ruang aman. Ia merasa diterima apa adanya, di samping belajar lebih banyak mengenai perbedaan di lingkungan barunya.

“Awalnya merasa asing karena semua teman di sini sudah paham gender dan seksualitas, bebas mengekspresikan diri, sudah berani,” ungkapnya.

Meredefinisikan Keluarga

Kontrakan itu berawal dari ketakutan Diggie, seorang non-biner berusia 23 tahun, untuk pulang ke rumah keluarganya pada awal pandemi Covid-19. Seluruh aktivitas kuliah bergeser ke daring, sementara ia merasa tidak aman pulang ke rumah.

Ketakutan itu berakar dari pandangan mendalam keluarga Diggie yang religius, menekankan kepada Diggie bahwa identitas gender hanya terbagi atas laki-laki dan perempuan, serta orientasi seksual yang dianggap “normal” hanyalah heteroseksual. Keluarganya tidak mengenal, dan menjelek-jelekkan, keragaman gender dan seksualitas. Itu menciptakan konflik batin dalam diri Diggie sejak sekolah dasar.

“Aku sadar orientasi seksualku tidak berjalan dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat sejak aku SD. Cuma, waktu itu mungkin secara alam bawah sadar aku menolak fakta itu, aku memilih untuk dipesantrenkan,” kisah Diggie.

Diggie menghabiskan masa SMP di pesantren dengan harapan bisa mengubah kehidupan dalam dirinya. Namun, selepas SMP pun, tak ada yang benar-benar berubah. Ia lantas melanjutkan SMA di sekolah publik.

Saat memasuki kuliah, Diggie baru mendapatkan edukasi gender dan seksualitas secara lebih utuh. Ia menemukan komunitas dengan individu-individu yang memiliki keragaman gender dan seksualitas. Sejak itu, Diggie mulai memahami dan menerima dirinya.

Namun, kekosongan pengetahuan dan ruang aman yang dialaminya semasa remaja, serta pertentangan nilai dengan keluarga biologisnya, mengantarkan Diggie ke masalah lain. Masalah ini memuncak saat Diggie mengalami perundungan di sosial media usai mengunggah foto dirinya dan teman-temannya yang mengekspresikan diri lewat queer fashion di sebuah festival musik di Indonesia.

Foto itu tersebar sampai ke orangtuanya. “Mereka melakukan konfrontasi tentang perilakuku.”

Itu memicu Diggie berkeinginan untuk menghentikan hidupnya, tapi sang penolong datang dari kakaknya.

“Kakakku datang di saat yang tepat karena aku berencana untuk bunuh diri dalam beberapa pekan.”

“Yang bikin aku kaget, dia nggak konfrontasi, dia menenangkan aku, saat itulah akhirnya aku coming out. Dan dia mengerti. Dia jadi safety net aku di keluarga. Dia sangat mendukung.”

Kakaknya memberikan uang ke Diggie untuk ke psikiater. Selepas menjalankan terapi, Diggie didiagnosis sudah hidup dengan gangguan depresi dan kecemasan selama beberapa tahun, mengalami konflik batin luar biasa yang dipicu penyangkalan diri atas identitas gender dan orientasi seksualnya, salah satunya karena represi nilai-nilai keluarga.

Dalam proses penerimaan dirinya, Diggie merasa sangat terbantu berkat dukungan teman-teman dalam komunitas LGBTQ+. Ia melihat banyak teman-temannya yang mengalami konflik serupa.

“Mereka nggak bisa tinggal di rumah keluarga biologis mereka karena mau nggak mau mereka harus berhadapan dengan trauma-trauma mereka,” ujar Diggie.

Di titik itulah, Diggie dan dua temannya memutuskan menyewa rumah dan tinggal bersama pada 6 Agustus 2020. Rumah dua lantai dengan enam kamar itu selalu diisi oleh teman-temannya secara silih berganti.

“Kamarnya tidak pernah kosong.”

Ia mendefinisikan rumah kontrakan ini sebagai “ruang aman untuk teman-teman queer yang sudah nggak menemukan kata nyaman lagi di rumah keluarga biologis mereka.”

Dari pengalamannya, Diggie pun mempertanyakan kembali makna keluarga. “Aku bertanya-tanya, apakah selama ini, keluarga yang aku miliki layak disebut keluarga atau nggak? Karena keluarga yang aku sebut sebagai keluarga, selama ini, justru jadi beban terbesar masalah mentalku.”

“Akhirnya, aku menemukan makna keluarga ketika aku bertemu dengan temen-teman queer tempat aku merasa seperti di rumah. Aku merasa bisa bercerita apapun, bisa berbagi soal apapun kepada mereka,” ungkap Diggie.

Selama tinggal satu atap dengan teman-temannya, Diggie belajar bagaimana orang-orang dengan pandangan dan latar belakang berbeda-beda bisa menyatu. Dalam proses adaptasinya pun, tentu ada saja konflik sebagaimana sebuah keluarga, misalnya masalah pembagian jadwal piket atau cucian piring yang menumpuk.

“Itu poin dari tinggal bersama, kan? Untuk menyesuaikan satu sama lain dan belajar menghargai ruang orang lain juga,” kata Diggie.

Baca juga:

Ketika Tak Ada Edukasi Seks, Korban-Korban pun Berjatuhan

Ketika Remaja Idonesia Tahu Seks Lewat Pornografi, Mereka Rentan jadi Korban dan Pelaku Kekerasan

Tiga Transgender Mengisahkan Transfobia di Komunitas Queer

‘Aku Menemukan Tuhan Lewat Keragaman Manusia’: Perjalanan Iman Seorang Transpria

Sempitnya Ruang Aman

Diggie merasa kembali memiliki alasan untuk bertahan hidup selepas membangun, membentuk, dan menghidupkan ruang aman berupa rumah kontrakan bersama di daerah Jawa Barat itu.

“Aku bisa membahagiakan teman-temanku, aku bisa membuat komunitas ini berkembang bersama-sama, dan itu menurutku cukup. Itu memberikanku harapan untuk bisa meneruskan hidupku,” katanya.

Tentu, lanjutnya, ia ingin semua ruang, semua tempat, semua komunitas, itu aman bagi dia dan teman-teman LGBTQ+ di Indonesia. Tentu juga ini suatu utopia. Ruang-ruang seperti itu diperjuangkan, diciptakan, dikembangkan

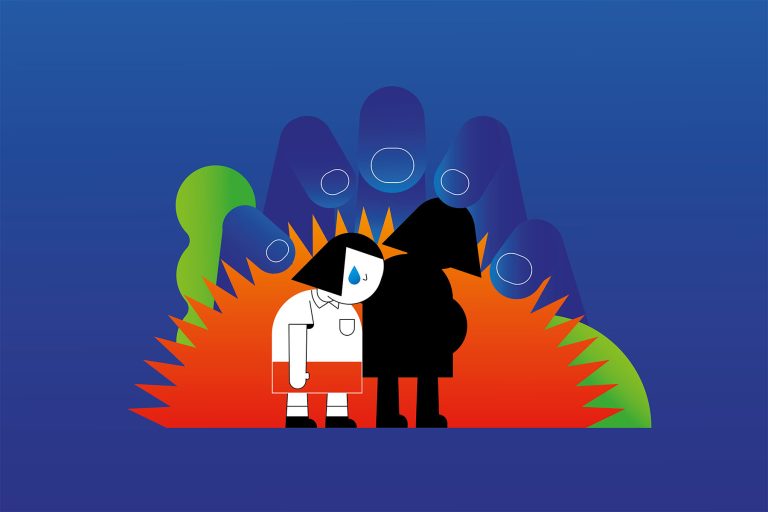

Alegra Wolter, dokter yang aktif meneliti dan mengadvokasi isu kesehatan seksual dan jiwa, khususnya pada komunitas LGBTQ+ Indonesia, menjelaskan bahwa remaja LGBTQ+ lebih rentan mengalami diskriminasi, stigma, atau kekerasan berbasiskan gender atau seksualitas–disebut sexual orientation, gender identity, expression, sex characteristic (SOGIESC)

“Penyebabnya bisa dari kultur, sosial, budaya yang kadang masih memprioritaskan standar-standar cis-heteronormatif,” jelasnya. “Kita dipaksa harus heteroseksual atau cisgender.”

Alegra menjelaskan stigma dan diskriminasi berdasarkan SOGIESC muncul dalam bentuk akses ekonomi atau finansial, kesehatan, hukum, hingga kehidupan bermasyarakat. Ia akan memunculkan minority stress model.

“Menimbulkan tingkat stres lebih tinggi, menyebabkan masalah kesehatan fisik dan mental luar biasa. Ada risiko jadi depresi kecemasan, trauma dan lain-lain,” ungkap Alegra dalam satu diskusi yang digelar oleh Rutgers WPF Indonesia, November lalu.

Pengalaman kelompok LGBTQ+ mengalami gangguan depresi, kecemasan, hingga trauma merupakan perkara lebih umum dibandingkan orang-orang di luar komunitas tersebut. Angka percobaan bunuh diri di kalangan komunitas LGBTQ+ lebih tinggi dibandingkan orang-orang cis-heteroseksual.

Masalahnya, “solusi” yang dianggap normal adalah membawa remaja LGBTQ+ menjalani terapi konversi, dan umumnya pelakunya orang terdekat seperti orangtua.

“Terapi ini dibuat secara sistematik untuk mengkonversi atau mengubah orientasi seksual atau identitas gender seseorang. Ada yang diruqyah, ada juga dengan metode kesehatan atau psikolog. Masih ada stigma juga dari dunia medis,” ujar Alegra.

Lalu ada praktik-praktik yang bentuknya kriminal, seperti pemerkosaan paksa. Contohnya supaya tidak lesbian lagi, harus diperkosa laki-laki, kadang oleh anggota keluarganya sendiri, kadang oleh orang yang disuruh.”

Problem termasuk terapi konversi ini mempertebal trauma individu LGBTQ+, yang takkan mengubah orientasi seksual maupun identitas gender seseorang.

Ferena Debineva, pendiri Support Group and Resource Center on Sexuality Studies Universitas Indonesia (SGRC UI), menilai mayoritas lingkungan tempat anak maupun remaja queer tumbuh bukanlah lingkungan yang aman.

Edukasi seksual termasuk mengenai SOGIESC merupakan informasi yang masih sangat terbatas.

“Ketika ngomongin edukasi seksual, hanya anak yang masuk ke sekolah-sekolah internasional atau sekolah-sekolah mahal yang mendapatkan edukasi seksual,” ujar Ferena.

Sangat susah bagi anak dan remaja dari keluarga miskin, yang tidak punya privilese, bisa mengakses edukasi seksual yang komprehensif, tambahnya.

“Jadi sebenarnya ruang aman dan ruang eksplorasi diri itulah yang pertama-tama dibutuhkan bagi anak dan remaja,” kata Ferena, “termasuk di antaranya yang bisa disediakan oleh orang terdekat terutama keluarga dan institusi kayak sekolah.”

Tulisan ini adalah bagian dari serial reportase #PendidikanSeksual tentang hak kesehatan seksual dan reproduksi di kalangan anak muda yang didukung oleh program fellowship jurnalistik dari Rutgers WPF Indonesia.