Berbagai keputusan terkait IKN dibuat di Jawa; perencanaan dan desainnya berasal dari Jawa, termasuk merencanakan pemindahan para aparatur sipil negara dari Jawa.

KEPUTUSAN pemerintah menamakan calon Ibu Kota Negara (IKN) dengan “Nusantara” ramai menjadi perbincangan publik. Nusantara bukan istilah yang lahir kemarin sore. Ia sudah lama dikesankan identik dengan Indonesia. Bila Indonesia adalah nama formal negara, maka Nusantara menjadi versi puitisnya.

Namun, seberapa dalam kita mengenal dimensi ruang Nusantara?

Istilah nusantara sejak awal bukan hanya tentang wacana ide, tapi juga konsekuensi ruang material. Sekarang, nusantara populer dikaitkan dengan negara kepulauan, negara maritim, dan negara kesatuan.

Ketua Tim Komunikasi IKN Sidik Pramono ikut memaknai Nusantara sebagai kemajemukan geografis yang melandasi keragaman budaya, etnis dan sebagainya. Sejarawan JJ Rizal punya pemaknaan berbeda atas penamaan Nusantara pada calon Jakarta kedua itu. Rizal mengatakan nusantara sebagai hal yang Jawa-sentris dan sebetulnya telah tersingkir dalam perdebatan para pendiri Republik pada zaman pergerakan.

Lho, mengapa dari sisi sejarah istilah nusantara ini Jawa-sentris?

Jawa-sentris berarti pemusatan kekuasaan di Jawa sebagai ruang geografis. Catatan sejarah menemukan kata nusantara paling awal tercatat dalam Sumpah Palapa yang diucapkan Mahapatih Amangkubhumi Majapahit Gajah Mada pada abad ke-14. Kitab Pararaton mengisahkan Gajah Mada bersumpah dirinya tidak akan berhenti puasa sebelum menaklukkan nusantara.

“Lamun huwus kalah nusantara isun amukti palapa, lamun kalah ring Gurun, ring Seran, Tañjung Pura, ring Haru, ring Pahang, Dompo, ring Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, samana isun amukti palapa.”

(“Jika saya berhasil menguasai nusantara, saya akan berhenti puasa. Jika Gurun, Seram, Tanjung Pura, Haru, Pahang, Dompo, Bali, Sunda, Palembang, Temasek, semua sudah dikuasai, saya akan mengakhiri puasa.”)

Nusantara dalam sumpah ini mengacu kepada pulau-pulau di luar Jawa (Avé, 1989), yang dalam konteks ekspansionis berarti penguasaan wilayah di luar Majapahit tetapi pusat kekuasaan tetap berada di Jawa. Ketika itu, pusat kekuasaan Majapahit bertempat di kawasan Trowulan, Jawa Timur.

Di satu sisi, sejarah ekspansionis-pemusatan kekuasaan ini bertentangan dengan alasan pemerataan pembangunan sebagai salah satu legitimasi pemindahan ibu kota ke luar Jawa.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, pada pertengahan 2021, menyatakan pemindahan ibu kota penting untuk merefleksikan kebutuhan pemerataan pembangunan, non-Jawa dan non-Jakarta sentris. Akan tetapi, bukankah ini menjadi kontradiktif apabila namanya saja Jawa-sentris? Di sisi lain, makna nusantara bisa saja berevolusi sepanjang sejarah, tergantung pada perkembangan dimensi ruangnya.

Setelah era Majapahit berakhir, istilah nusantara sempat tenggelam dalam wacana publik tetapi muncul kembali di ranah politik nasional pada era pergerakan.

Beberapa tokoh pergerakan kemerdekaan pada awal abad ke-20 sebenarnya pernah mengusulkan Nusantara sebagai nama negara. Ki Hadjar Dewantara, Ernest Douwes Dekker (Danoedirdja Setiaboedi), Muhammad Yamin, dan Sukarno termasuk tokoh-tokoh yang mendukung penamaan negara Nusantara.

Muhammad Yamin dan Sukarno dikenal sebagai dua sosok yang memiliki ketertarikan pada sejarah Majapahit. Namun, ketertarikan itu tak membuat usul nama negara dengan Nusantara disepakati dalam rapat pleno Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Juli 1945. Ketika itu, hanya Pangeran Suryohamijoyo, putra Pakubuwana X dari Surakarta, yang secara terang mendukung Nusantara sebagai nama negara.

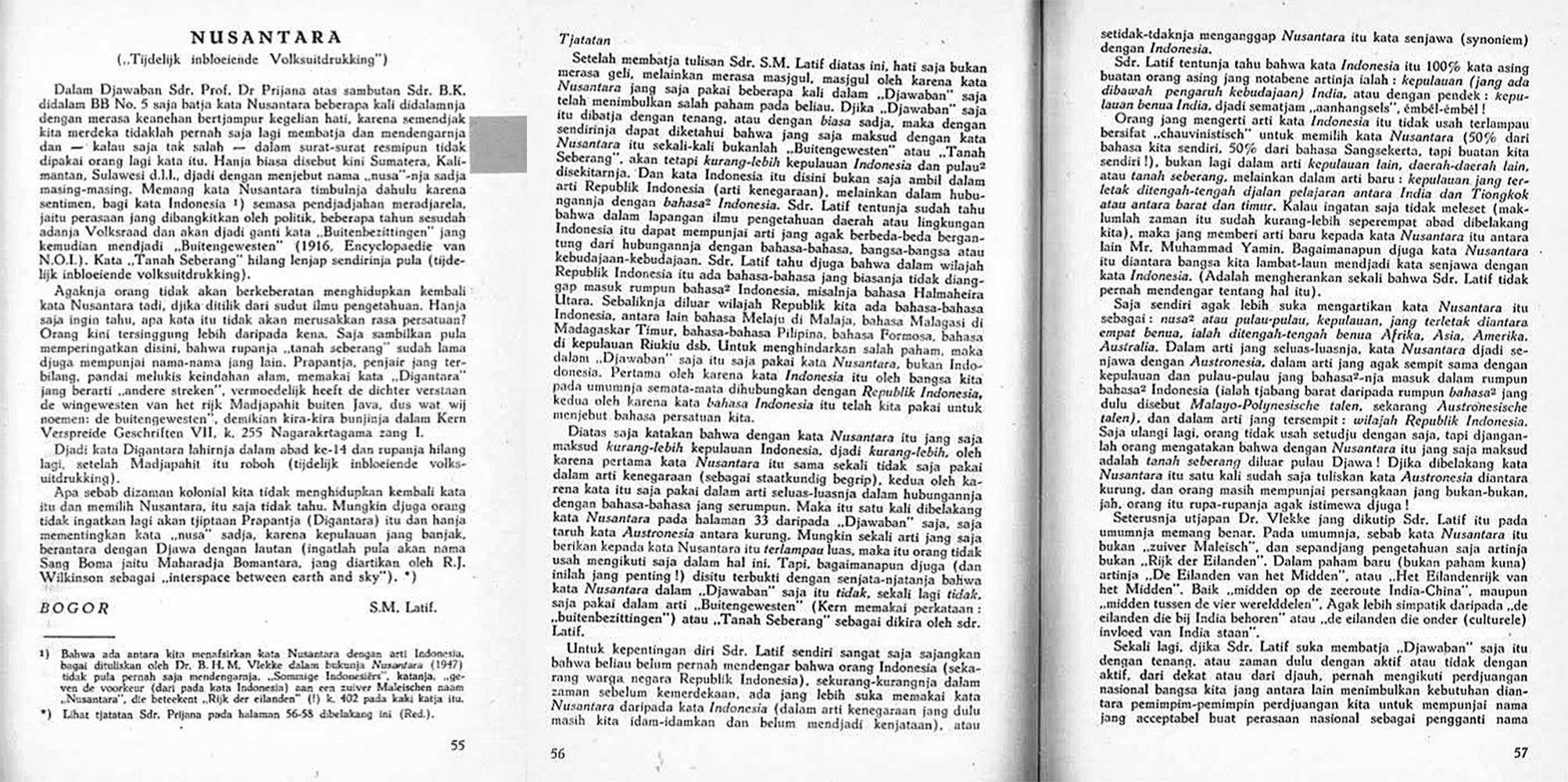

Notulensi rapat pleno BPUPKI tidak mengungkap secara spesifik alasan penolakan nama Nusantara. Namun, perdebatan penggunaan Nusantara dalam konteks kenegaraan ditemukan dalam catatan akademis pada 1954.

Seorang intelektual Minangkabau, SM Latif, ketika itu mengkritik penggunaan Nusantara dalam pidato Sukarno dengan mengatakan, “Semenjak kita merdeka, tidaklah pernah saya lagi membaca dan mendengarnya dan–kalau saya tak salah–dalam surat-surat resmi pun tidak dipakai orang lagi.”

“Apa kata itu tidak akan merusakkan rasa persatuan? Orang kini lebih tersinggung daripada kena,” kata Latif.

Argumen ini dibantah Priyono, Dekan Fakultas Sastra Universitas Indonesia yang kemudian menjadi Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan kala itu. Ia mengatakan masih banyak orang Indonesia yang menggunakan Nusantara sebagai sinonim Indonesia. Priyono mengatakan Nusantara di masa tersebut sudah tidak lagi berarti “tanah seberang” seperti di zaman Majapahit.

Argumentasi SM Latif dan Priyono ini kami ketengahkan bukan untuk menentukan siapa yang benar di antara mereka, melainkan untuk menunjukkan perdebatan mengenai kata “nusantara” pada masa awal kemerdekaan terjadi karena pemahaman hierarki ruang sebagai konsekuensi istilah tersebut.

Tulisan SM Latif turut menunjukkan ada kelompok-kelompok intelektual dan masyarakat yang beranggapan bahwa penggunaan kata nusantara bisa merusak persatuan, terutama karena berkonotasi superioritas Jawa sebagai ruang kekuasaan politik dibandingkan ruang-ruang pulau di sekelilingnya.

Interpretasi ini perlu disimak, karena penolakan Nusantara sebagai nama negara, dan tidak ada kata tersebut dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang asli, cukup konsisten dengan sentimen para tokoh yang tercatat dalam sejarah atas istilah tersebut.

Pada masa sekarang, apakah masih ada orang Indonesia yang merasa kata nusantara berpotensi merusak persatuan? Mungkin situasinya sudah berbeda, tetapi kita perlu melihat evolusi dimensi ruang penggunaan kata nusantara sepanjang sejarah agar kita bisa merefleksikan bagaimana penggunaannya pada masa kini.

Perdebatan intelektual antara Priyono dan SM Latif juga tidak terisolasi dari situasi politik Indonesia kala itu, termasuk definisi batas-batas wilayah pasca-kolonialisme Belanda dan hierarki ruang baru akibat relasi kekuasaan politik.

Legitimasi batas-batas ruang dalam kata nusantara juga tertuang dalam Deklarasi Djuanda pada 13 Desember 1957, yang dicetuskan oleh Djuanda Kartawidjaja, tokoh pergerakan yang cukup dekat dengan Ki Hadjar Dewantara dan Sukarno serta menjadi benih Wawasan Nusantara pada zaman Orde Baru.

Salah satu poin dalam deklarasi itu menyebutkan bahwa sejak dulu, kepulauan Nusantara telah menjadi satu kesatuan. Poin ini tak hanya mengkonsolidasikan ruang kedaulatan politik Indonesia di zona maritim antarpulau, tapi juga menjadi patok sejarah yang mengasosiasikan istilah nusantara dengan persatuan melalui legitimasi ruang yang berkesinambungan.

Deklarasi Djuanda mengakhiri berlakunya Ordonansi Hindia Belanda 1939 (Teritoriale Zeeën en Maritieme Kringen Ordonantie 1939) yang menyebabkan terpisahnya wilayah-wilayah kepulauan Indonesia dengan perairan internasional di antara pulau-pulau.

Berselang dua tahun setelah Deklarasi Djuanda, Sukarno mengusung konsepsi baru sebagai penguasa seumur hidup yang diformalkan melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959.

Para sejarawan berpendapat upaya kepemimpinan Sukarno untuk mengaitkan nusantara dengan pemaknaan yang dihidupkan kembali oleh Ki Hadjar Dewantara sebagai nama alternatif untuk nama negara merdeka setelah Hindia Belanda, merupakan bagian dari dukungan menggapai ambisi Indonesia Raya (Evers, 2016).

Upaya itu seturut pembuktian ada konsolidasi dari para pemegang posisi pemerintahan tentang bagaimana istilah nusantara mesti ditafsirkan pada zaman tersebut, melalui hasil ekspansi wilayah ruang geografis negara sebagai legitimasinya.

Penamaan Meluas

Penggunaan istilah nusantara sebagai visi kebangsaan pun meluas pada masa kepemimpinan Soeharto (1966-1998). Khususnya pada 1980-an, terjadi peningkatan signifikan penggunaan istilah nusantara, termasuk dalam penamaan organisasi, perusahaan, dan berbagai institusi (Evers, 2016).

Salah satu yang banyak dikenal orang tentu Merpati Nusantara Airlines, perusahaan penerbangan nasional yang beroperasi sejak 1962 hingga 2014. Penggunaan kata nusantara dalam ranah bisnis berjalan paralel dengan pertumbuhan kekuasaan pemegang modal, dan partisipasi Indonesia–serta Asia Tenggara pada umumnya–dalam kegiatan ekonomi global.

Nusantara juga diadopsi oleh organisasi masyarakat sipil, seperti halnya Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) yang mengaitkan kata tersebut dengan budaya lokal kepulauan Indonesia. Nusantara turut merambah imajinasi populer kejayaan Asia Tenggara, termasuk budaya populer dan kegiatan regional anak muda Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand dan Brunei (Evers, 2016).

Glorifikasi kejayaan dalam penggunaan istilah nusantara adalah penguasaan ruang, baik dalam ambisi ekspansionis Majapahit ke pulau-pulau di luar Jawa maupun dalam klaim wilayah perairan antarpulau di Indonesia.

Proses glorifikasi kejayaan ini memengaruhi penafsiran populer istilah nusantara sebagai suatu identitas bangsa. Identitas ini sangat erat dengan ekspansi dimensi ruang fisik dan kehidupan, tetapi kesadaran atas konsekuensinya tidak berjalan beriringan.

Contohnya ketika nusantara digunakan sebagai tema Muktamar Nahdlatul Ulama ke-33 di Jombang, “Meneguhkan Islam Nusantara untuk Peradaban Indonesia dan Dunia”. Dalam konteks NU, nusantara digunakan sebagai klaim identitas tidak hanya untuk meredefinisikan hubungan tradisi-budaya dengan Timur Tengah, tetapi juga dengan seluruh dunia.

Di kawasan Asia Tenggara, istilah nusantara pun mencuat sebagai identitas regional, sebagai wacana penguasaan Laut China Selatan untuk melawan ekspansi teritorial Beijing atas perairan tersebut (Evers, 2016).

Meski terkesan berbeda dengan konteks Sumpah Palapa, ekspansi penggunaan kata nusantara pada masa Orde Baru tetap melanjutkan sentralitas kekuasaan ekonomi dan politik di pulau Jawa demi proklamasi kejayaan, kemegahan, dan kekuasaan. Berbagai ruang di pulau-pulau luar Jawa menjadi lahan konsesi penguasa ekonomi dan politik yang berpusat di Jawa.

Hal ini juga tidak berhenti pada masa Reformasi, akibat perubahan tata politik yang tidak menyentuh tata ruang (Padawangi, 2014). Sementara, tatanan ekonomi global yang mendominasi sistem kapitalis telah menyuburkan ketimpangan penguasaan wilayah, baik daratan maupun lautan Indonesia.

Kemunculan nusantara dalam wacana penamaan IKN terjadi dalam konteks ketimpangan pembangunan yang signifikan. Dengan alasan pemerataan pembangunan, pemindahan ibu kota ke luar Jawa diusulkan oleh pemerintah pada April 2019. Usulan ini menuai berbagai reaksi, ada yang mendukung, skeptis dan menentang, serta mengkritisi minimnya ruang partisipasi publik dan masyarakat lokal dalam penyusunan rencana.

Penguasaan Ruang

Sekali lagi, kita perlu meninjau wacana pembangunan kota baru ini dari perspektif penguasaan ruang. Kritik utama terhadap pembangunan kota baru ini adalah kontradiksi pembukaan lahan baru dengan pelestarian lingkungan, serta pertanyaan mengenai peran masyarakat lokal. AMAN menyebutkan bahwa pembangunan IKN berpotensi menyingkirkan 20.000 masyarakat adat dari 21 kelompok etnis dari tanahnya.

Koalisi masyarakat sipil yang terdiri atas Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Kalimantan Timur, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dan 17 kantor LBH, Yayasan Srikandi Lestari, Sajogyo Institute, dan juga koalisi ‘Bersihkan Indonesia’, mengkritisi Undang-Undang (UU) IKN yang disahkan pada tanggal 18 Januari 2022, sebagai megaproyek oligarki yang mengancam keselamatan rakyat.

Mereka menyatakan, “Penetapan pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur adalah keputusan politik tanpa dasar yang jelas, tidak partisipatif, dan tidak transparan sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.”

Ironisnya, setelah kata nusantara menyebar secara populer ke ranah bisnis dan masyarakat sipil, perdebatan mengenai nama IKN ini seolah kembali pada keadaan pada awal kemerdekaan.

Ketika Tim Komunikasi IKN menampik kritik sejarawan mengenai nama Nusantara yang identik dengan kejawasentrisan, kami kemudian teringat bantahan Priyono terhadap kritik SM Latif terkait pengertian kata itu yang merupakan kemajemukan dan bukannya kejawasentrisan sebagai ancaman kesatuan. Posisi pejabat publik yang merepresentasikan kekuasaan politik sebagai penampik kritik masyarakat sipil pun kembali berulang.

Perdebatan nusantara hari-hari ini juga perlu berlanjut menuju kritik manifestasi ruang fisik dari istilah tersebut. Dalam masa urbanisasi global, proyek pembangunan kota di luar Jawa berpotensi menjadi pulau-pulau investasi baru yang tidak lepas dari pusaran kekuasaan.

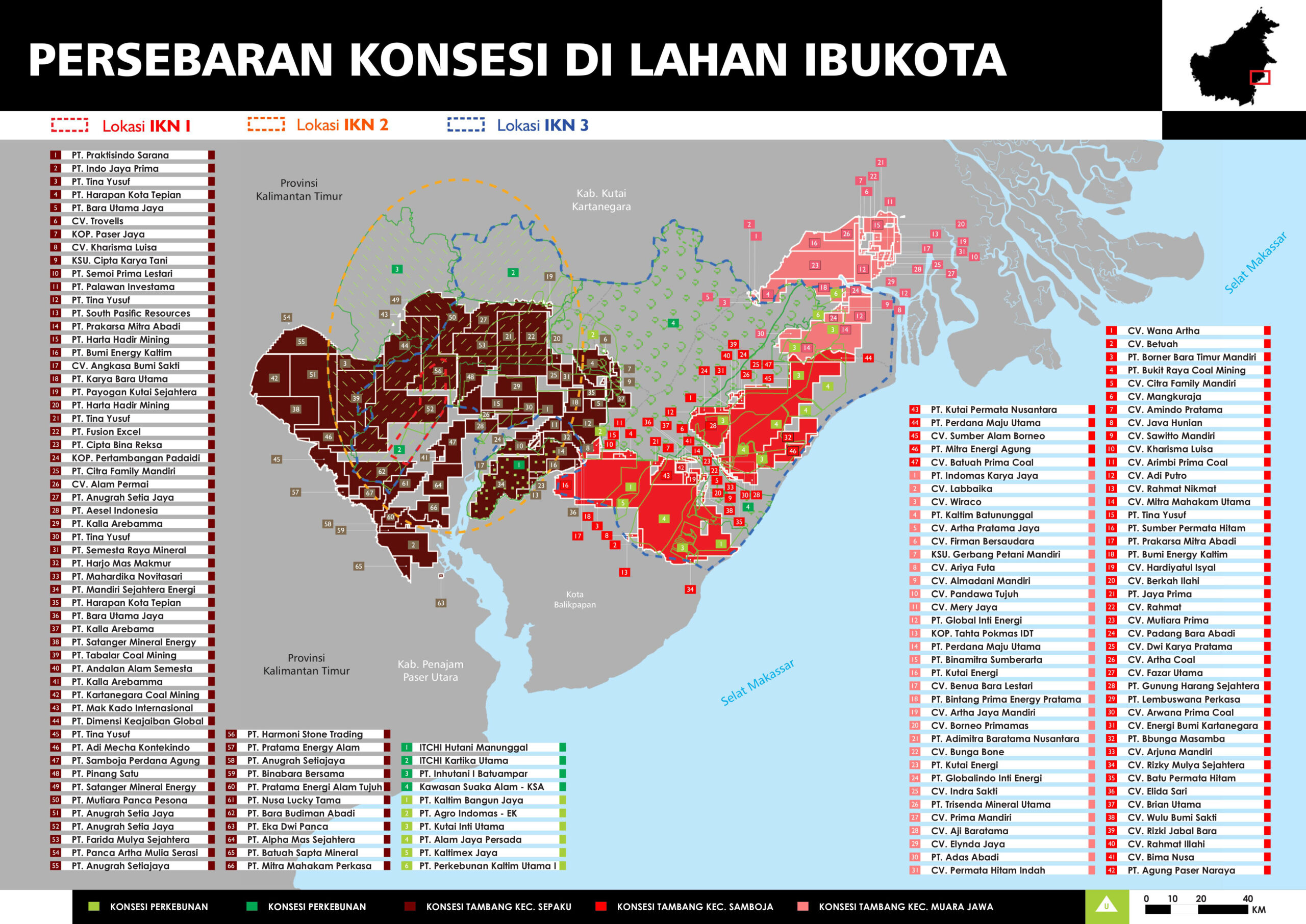

Di Kalimantan Timur, lokasi calon berdirinya IKN, sedikitnya sudah ada 1.434 izin pertambangan yang meliputi lebih dari 50.000 kilometer persegi, lebih luas daripada satu negara Belgia. Sebaliknya, masyarakat adat terus mengalami kesulitan mendapatkan pengakuan atas lahan mereka yang tergerus berbagai konsesi perusahaan.

Sejauh ini berbagai keputusan terkait IKN dibuat di Jawa, dengan perencanaan dan desain yang berasal dari Jawa, termasuk merencanakan pemindahan para aparatur sipil negara dari Jawa.

Publik tetap berharap pemindahan ibu kota akan membawa perhatian ke masyarakat lokal, meski kekhawatiran akan hancurnya budaya lokal, tanah adat dan peminggiran warga setempat tetap membayang-bayangi.

Penyediaan ruang untuk wilayah IKN yang berkembang dari 180.965 hektare, sebagaimana disebut dalam pidato Presiden pada 16 Agustus 2019, menjadi lebih dari 256.142 hektare pada 2020. Lahan itu meliputi konsesi milik pengusaha Jawa seperti Hashim Djojohadikusumo, Sukanto Tanoto, maupun milik Menteri Luhut Binsar Pandjaitan.

Pemerintah berdalih tanah-tanah konsesi dapat diambil oleh negara kapan pun dibutuhkan, tetapi para kritikus berpendapat pengambilan kembali tetap berpotensi menguntungkan korporasi pemilik konsesi, minimal dengan kemungkinan pemutihan kelalaian penutupan lubang tambang yang sudah memakan nyawa warga sekitarnya.

Tercatat setidaknya ada 94 lubang bekas tambang di lahan yang dialokasikan untuk IKN. Koalisi #BersihkanIndonesia menyesalkan bahwa tampaknya korporasi punya lebih banyak kesempatan bernegosiasi dengan pemerintah, ketimbang warga yang tidak dilibatkan maupun berakses informasi langsung.

Dimensi ruang sejarah politik dalam kata nusantara menuntun artikel ini untuk menelusuri penguasaan ruang di seputar proyek IKN. Di tengah glamornya visualisasi rencana dan megahnya gambar desain, kita perlu menyadari konsekuensi ruang hidup dari istilah nusantara dan manifestasinya dalam rencana kota pusat kekuasaan baru ini.

Sejarah konteks waktu dan ruang adalah pengingat bahwa kata Nusantara tidak pernah tercetus dalam kekosongan. Perebutan ruang hidup menjadi konteks sosial-ekonomi yang menjadi tantangan nyata di tengah persaingan global. Proses pembangunan tidak merata, baik sebaran maupun penguasaannya, berkaitan dengan marjinalisasi masyarakat yang jauh dari akses kekuasaan dan ekonomi akibat peminggiran ruang.

Jika ada satu hal yang konsisten mengenai istilah nusantara sepanjang sejarah, maka itu adalah keberadaan muatan politik dalam penggunaannya di ranah pembuat kebijakan publik. Tentu saja, yang menggunakan nusantara sebagai nama bukan hanya usulan nama IKN, tetapi juga bisnis hingga organisasi masyarakat sipil. Bahkan Sekretaris Jenderal Partai Komunis Indonesia, Achmad Aidit, pun mengganti namanya menjadi Nusantara, tepatnya Dipa Nusantara Aidit, ketika ia terjun dalam politik di pusat kekuasaan.

Setiap saat istilah nusantara muncul dalam ranah publik oleh pemegang kekuasaan, kita perlu berpikir kritis mengenai kemungkinan muatan politiknya. Pemikiran kritis terhadap istilah nusantara sebagai nama IKN adalah gerbang menuju pemahaman kritis mengenai sejarah bangsa Indonesia dan evolusi ruang-ruangnya.

Ketika para tokoh pergerakan berdebat kritis mengenai penggunaan Nusantara sebagai nama negara maupun di dokumen-dokumen kenegaraan resmi, keprihatinan mereka adalah kepentingan siapa yang dapat terpinggirkan dengan penggunaan kata tersebut.

Belajar dari sejarah permusyawaratan dalam proses persiapan kemerdekaan Republik Indonesia dan evolusi dimensi ruangnya, kemunculan Nusantara sebagai nama dalam wacana proyek IKN yang berkonteks ketimpangan penguasaan ruang semestinya menjadi pengingat bagi kita semua, bahwa gambaran kemegahan IKN itu adalah manifestasi ruang: kekuasaan ekonomi dan politik.

Suara siapakah yang bergaung lewat proyek IKN? Siapa saja yang terlibat dalam pengambilan keputusan proyek beranggaran Rp466 triliun ini? Apakah terjadi musyawarah dengan masyarakat lokal yang ruang adatnya didesak melalui keputusan politik dari Pulau Jawa?

Dalam pembangunan kota, kepentingan ekonomi, politik, dan sosial siapa dan kelompok apa yang memperoleh prioritas, dan kepentingan siapa yang dikorbankan? Apakah IKN akan sungguh menjadi pemerataan pembangunan, ataukah bagian dari spektrum ekspansionis kekuasaan politik dan ekonomi oligarki sebagaimana yang dikritisi koalisi #BersihkanIndonesia?

Artikel ini bagian dari serial #IbuKotaBaruUntukSiapa.

Rita Padawangi, Ph.D adalah associate professor di Singapore University of Social Sciences. Adrian Perkasa adalah kandidat doktoral program Asia Tenggara di Universiteit Leiden, dosen sejarah di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga, dan peneliti di jaringan SEANNET.

Referensi

Avé, Jan. 1989. “Indonesia, Insulinde and Nusantara; Dotting the Is and Crossing the T.” Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde 145 (2/3): 220-234.

Evers, Hans-Dieter. 2016. “Nusantara: History of a Concept.” Journal of the Malaysian Branch of the Royal Asiatic Society 89 (1, 310): 3-14.

Latif, SM. 1954. “Nusantara (“Tijdelijk inbloeinde Volksuitdrukking”).” Bahasa dan Budaja no. 5 tahun II: 55.

Padawangi, Rita. 2014. “Reform, Resistance and Empowerment: Constructing the Public City from the Grassroots in Jakarta, Indonesia.” International Development Planning Review 36, no. 1: 33-50.