Di Kota Wamena, pusat ekonomi pegunungan tengah Papua, seorang ibu dua anak memilih diam saja di rumahnya demi menghindari tertular Covid-19. Setiap keluarga atau tamu yang datang ia ingatkan untuk selalu mencuci tangan sebelum masuk ke rumah. Angka penyebaran virus corona di Wamena meningkat. Pemerintah daerah sudah menutup penerbangan komersial ke wilayah ini sejak 12 Juli, sejalan pengetatan pemerintah pusat, nun jauh di Jakarta, atas ledakan kematian sepanjang bulan Juli.

Berbeda dengan gelombang Covid-19 pertama pada 2020, baru pada gelombang kedua inilah orang-orang dekatnya menjadi korban. Dua tetangga di kompleks rumahnya baru dikubur beberapa hari sebelumnya. Ibu kandungnya sudah tujuh hari dirawat di rumah sakit karena terpapar Covid-19.

“Gelombang pertama… dong bilang orang Papua tra bisa kena. Eh, gelombang kedua justru banyak meninggal orang Papua,” katanya kepada saya via telepon, dua pekan lalu.

Sayangnya, menurutnya, kewaspadaan warga justru menurun, yang tampak dari aktivitas harian di Kota Wamena.

Dalam keluarganya belum ada satu pun yang divaksin. Informasi mengenai dampak vaksin yang beredar di media sosial membuatnya ragu. Apalagi, AB dan suaminya merupakan orang dengan HIV yang sedang mengikuti program pengobatan.

“Kalau untuk saya sendiri sebenarnya tidak keberatan. Yang bikin keraguan muncul itu… banyak informasi yang beredar antara vaksin itu baik dan tidak, maksudnya efek samping dan segala macam. Macam saya ada penyakit bawaan begitu? Ini jadi pertanyaan. Lebih memilih tidak divaksin karena takut efek sampingnya bisa fatal.”

Informasi tentang Covid-19 dan program vaksinasi hanya diperolehnya dari media sosial. Jaringan internet di Kota Wamena yang sangat lambat membuatnya sulit mencari informasi yang akurat. Adapun informasi langsung hanya didengarnya dari mobil keliling Polres setempat yang mengumumkan kegiatan vaksinasi massal.

“Rata-rata orang di sini takut luar biasa pada efek vaksin,” katanya. “Memang belum ada sosialisasi besar tentang macam-macam vaksin yang sampai ke masyarakat kecil ini yang saya lihat. Saya saja tidak tahu. Golongan mana perlu vaksin? Kita, kan, harus tahu dulu, to! Sehingga kita bisa putuskan mau bagaimana.”

Tidak satu-dua orang berpikir hal sama. Kebanyakan teman yang belum divaksin, ketika saya tanya alasannya, berkata khawatir atas efek vaksin. Ini terkait erat dengan mereka tidak yakin atas riwayat medisnya sendiri, yang jadi cerita lazim di Papua. Orang asli Papua ketika sakit jarang berobat ke pusat layanan kesehatan tapi seringnya memulihkan diri di rumah. Kendala akses dan geografis yang berat, menurut Kementerian Kesehatan pemerintah Indonesia, menjadikan Papua terbawah dalam indeks pembangunan kesehatan masyarakat.

Di Jayapura, sekalipun pelayanan kesehatan publiknya terbaik ketimbang wilayah lain di Papua, menghadapi kegentingan pandemi yang semakin berat pada akhir-akhir ini.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua, Dr. Robby Kayame, SKM, MKes., berkata ada 15 hingga 20 orang meninggal setiap hari hanya di Kota Jayapura.

“Maret 2021 dibandingkan Maret 2020 peningkatan pasien Covid-19 antara 300 sampai 400 persen,” kata Dr. Kayame. “Dan setiap hari 150 sampai 400 kasus.” Angka ini, tambahnya, dari deteksi pasif; artinya, mereka datang tes sendiri, bukan hasil penelusuran dari petugas yang secara aktif mendatangi satu per satu warga yang kontak erat dengan pasien Covid-19.

“Kalau cari di masyarakat Papua, bisa berlipat ganda. Bisa sampai 60 ribu (kasus positif Covid-19), bahkan bisa lebih,” kata Dr. Kayame. Click To TweetIa terdengar putus asa saat berkata dana, fasilitas, dan tenaga kesehatan di Papua sangatlah terbatas untuk menangani pandemi. Ditambah lagi masyarakat Papua rentan terhadap malaria, HIV, hepatitis, dan beberapa penyakit lain yang akan memperberat kondisi kesehatan. Kondisi gizi dan keteraturan pola makan juga akan menjadi masalah, plus rendahnya kepatuhan pada protokol kesehatan, ujar Dr. Kayame.

Sejak pertengahan Juli tahun ini, nyaris seluruh rumah sakit di Jayapura kewalahan menerima pasien Covid-19, terus-menerus dalam jumlah banyak, setiap hari. Salah satunya keluarga Agustina Ambokari yang mengantar suaminya, Yoram Dwaa, ke Rumah Sakit Dian Harapan di Waena pada Minggu petang, 25 Juli lalu.

Yoram mengalami sesak. Badannya lemas dan berkeringat dingin. Ia susah bicara karena bikin dadanya tambah sesak. Saat dicek, saturasinya sudah turun ke angka 50. Tapi, karena tempat tidur penuh, keluarga Yoram diminta oleh suster yang menanganinya untuk dibawa ke Rumah Sakit Dok II.

Di rumah sakit terbesar yang jadi rujukan utama masyarakat Provinsi Papua itu, keluarga Yoram menemui kendala sama. Pasien membeludak. Keluarga melanjutkan ke RSUD Abepura, tapi petugas menolak dengan alasan serupa.

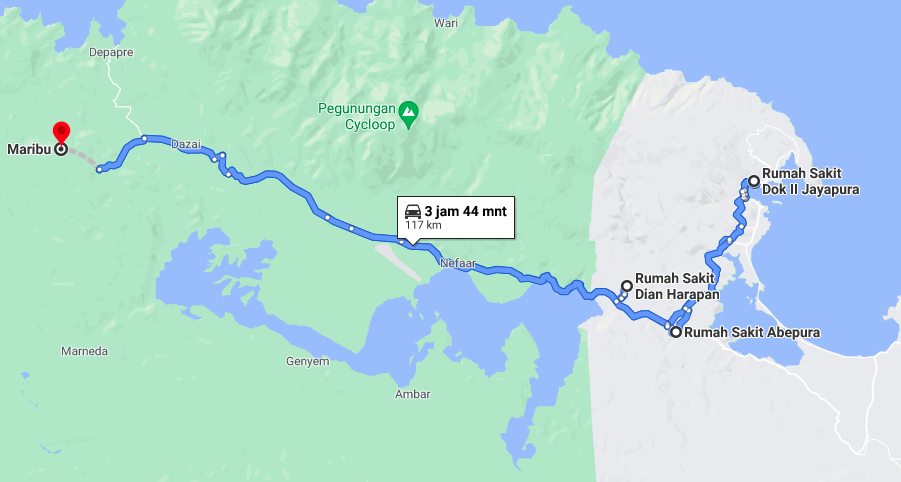

Kondisi guncangan sepanjang jalan membuat napas Yoram semakin sesak. Keluarga pun memutuskan membawanya pulang ke Kampung Maribu di Distrik Sentani Barat. Total jarak yang ditempuh keluarga ini memakai mobil sedikitnya 117 kilometer.

Yoram, yang punya masalah paru-paru, mulai sakit sejak 9 Juli. Pada 20 Juli, keluarga membawanya ke Rumah Sakit Yowari, daerah Sentani, Kabupaten Jayapura. Hasil pemeriksaannya, ia tertular Covid-19. Petugas rumah sakit hendak memindahkannya ke ruang isolasi tapi keluarga menolak.

“Kita sudah cek ruang isolasi tapi ruangannya tertutup,” alasan Ambokari, istri Yoram. “Bagaimana pasien bisa menghirup udara segar? Jadi keluarga bawa pulang.”

Membawa pulang tak lantas membuatnya sembuh. Malah semakin memburuk. Keluarga Yoram kembali mencari layanan di rumah sakit. Sayangnya, keputusan itu bersamaan meningkatnya kasus Covid-19 di Kota Jayapura. Rumah sakit penuh. Oksigen langka. Banyak petugas kesehatan terpapar virus corona.

Meski kondisinya kritis, kini keluarga Yoram terpaksa hanya bisa merawatnya di rumah. Ia bisa bertahan dengan alat bantu pernapasan yang dibeli di apotek. Seorang mantri dari puskesmas setempat sesekali datang memberi obat dan memberitahu cara melancarkan pernapasan. Keluarga dan teman-teman terus berupaya mendapatkan tabung oksigen dengan regulatornya.

“Sekarang sibuk putar-balik cari jalan untuk dapat oksigen. Masih tunggu oksigen saja. Kalau memang beberapa hari ini tidak dapat,” ujar istrinya, “ya pakai apa adanya saja, karena kondisi krisis.”

Saya pergi ke rumah sakit-rumah sakit yang sempat didatangi keluarga Yoram. Di RSUD Dok II, pasien memenuhi teras unit gawat darurat. Lima belas tempat tidur terisi penuh. Semua pasien dilengkapi tabung oksigen. Beberapa mengalami sesak dan mengatur pernapasan, dibantu anggota keluarganya yang menjaga. Di RSUD Abepura, pasien terus berdatangan, antre menunggu ditangani petugas di UGD. Orang-orang lain berdiri menunggu jenazah anggota keluarga yang selesai dimandikan petugas. Seseorang meninggal sebelum sempat dibawa ke ruang perawatan.

Ditolak rumah sakit, meninggal di rumah, meninggal dalam perjalanan, meninggal setelah sempat dirawat, kini menjadi cerita lumrah akhir-akhir ini di Kota Jayapura. Sirine ambulans dalam kota terdengar tanpa putus. Tidak henti-hentinya saya menerima dan mendengar kabar duka.

Trauma Orang Asli Papua

Krisis di rumah sakit, sayangnya, dibarengi angka vaksinasi yang rendah di Papua, terutama di kalangan orang asli Papua.

Problem terakhir itu coba dipecahkan bersama, sampai ada webinar khusus menyangkut ‘pertanyaan seputar vaksin Covid-19’, diadakan oleh Jubi dan Gereja Kingmi, segelintir institusi paling dipercayai di Papua, pada 24 Juli lalu.

Kepala Dinkes Provinsi Papua, Dr. Roby Kayame, dalam diskusi ini berkata hingga 24 Juli, vaksinasi dosis pertama baru mencapai 190.723 atau 13,06% dan dosis kedua sebanyak 12.911 atau 5,58%, yang didominasi oleh warga non-Papua.

Kota dan Kabupaten Jayapura, Mimika, serta Merauke merupakan wilayah dengan capaian vaksinasi cukup tinggi. Sebaliknya, angka vaksinasi masih rendah di wilayah pegunungan baik Lapago maupun Meepago. Di wilayah Saireri, angka vaksinasi di Kabupaten Biak jauh lebih tinggi dibandingkan Supiori, Yapen dan Waropen. Angka vaksinasi di Boven, Mappi, dan Asmat tergolong tinggi.

“Persentase orang Papua sangat kecil mengikuti vaksinasi dibandingkan orang non-Papua di beberapa tempat,” kata Dr. Kayame.

Ada keyakinan orang Papua tak akan tertular Covid-19, yang tampak dari kebiasaan mereka masih berkumpul selama pandemi, menurut Dr. Kayame. Ini diperparah hoaks di media sosial maupun via WhatsApp yang menyebarkan narasi seram setelah seseorang divaksin.

Ketidakpercayaan terhadap pemerintah Indonesia menjadi faktor dominan lain sehingga orang Papua menolak divaksin, menurut Pendeta Benny Giay, pimpinan Gereja Kingmi di Tanah Papua. Click To TweetRelasi rakyat Papua terhadap negara Indonesia, di antaranya pembunuhan, represi, dan pemenjaraan, menciptakan ketakutan dan trauma bertahun-tahun. Selama dua tahun terakhir, ujar Pendeta Giay, Covid-19 telah dijadikan alasan oleh aparat keamanan Indonesia untuk membungkam suara orang Papua yang memprotes atas rasisme dan kepentingan Jakarta memperpanjang otonomi khusus.

“Pihak-pihak yang dicurigai oleh masyarakat Papua itu… tidak boleh terlibat mengawal vaksinasi,” ujar Pendeta Giay. Orang Papua melihat, dengan melibatkan tentara dan polisi Indonesia, maka “ada niat tidak baik sehingga membuat masyarakat Papua menolak vaksin.”

Drg. Audryne Karma, putri tokoh politik Filep Karma, berkata ketidakpercayaan masyarakat Papua terhadap pemerintah Indonesia bukan saat vaksinasi Covid-19 semata. Program-program kesehatan sebelum pandemi, dari pengalamannya, dianggap membawa misi terselubung untuk mencelakakan orang Papua.

“Kita punya trauma yang mendarah daging,” katanya.

Selama tiga tahun bertugas di Dekai, Kabupaten Yahukimo, Audryne menceritakan bagaimana program imunisasi dasar untuk anak seringkali ditolak oleh masyarakat setempat sehingga dampaknya angka kematian anak tinggi. Pada 2019, wabah polio terjadi di banyak wilayah. Pemerintah mencanangkan vaksinasi ulang polio. Program ini baru berjalan lancar setelah petugas kesehatan bekerjasama dengan pihak gereja.

Minat vaksin yang rendah juga karena minim informasi dari otoritas pemerintah, tambah Audryne. “Saya pikir, hak setiap orang untuk mengetahui efek samping dari obat dan apakah ini berbahaya atau tidak. Tapi saya tidak melihat itu. Saya cuma lihat data di WHO yang sangat rinci memberikan data-data tentang efek samping dari vaksin.”

Eben Kirskey, antropolog Amerika Serikat pemerhati Papua, mengajak warga Papua untuk jangan takut divaksin. Ia mengisahkan kecurigaan yang sama oleh warga kulit hitam AS saat pemerintah merencanakan vaksinasi, dengan pengalaman rasisme serupa, ‘Black Lives Matter’ maupun ‘Papuan Lives Matter’. Kecurigaan cepat terkikis karena melihat peran Kizzmekia Corbett, ilmuwan kunci di balik pengembangan vaksin Covid-19, adalah orang Afro-Amerika.

“Jika masih muda, di bawah 30-an atau 40-an tahun, kalau tidak merasa sakit, saya kira pakai Sinovac. Tetapi, kalau lebih tua di atas 70-an tahun, diabetes, agak gemuk, dan punya sakit jantung, berarti risiko besar untuk meninggal karena covid-19, saya sarankan AstraZeneca lebih cocok,” ujar Kirksey.

“Logikanya, justru kalau ada penyakit, harus divaksin cepat karena lebih rentan jika terkena Covid-19.”

Minat rendah vaksinasi bisa tergambar lewat cerita Dokter Melissa Hascatri, Kepala Puskesmas Yoka di Distrik Heram, Kota Jayapura. Ia berkata justru lebih banyak warga di luar Kampung Yoka yang ikut vaksinasi. Hingga 24 Juli, Puskesmas Yoka sudah memvaksin 1.740 dosis pertama dan 967 dosis kedua.

“Kita masih harus terus melakukan pendekatan. Mungkin mereka ingin mengakses informasi karena belum tahu. Awal-awal memang kita masih sosialisasi. Tapi, mereka juga menyampaikan mereka mendengar hoaks begitu,” katanya.

Angka kasus Covid-19 di wilayah kerjanya juga meningkat. Selama Juli 2021, ada 14 sampai 16 pasien yang reaktif virus corona. Pada awal Juli, setengah dari petugas Puskesmas Yoka positif, termasuk dirinya; satu di antaranya sedang dirawat di RSUD Dok II. “Empat di antaranya berdomisili di Kampung Yoka,” ujarnya.

Dokter Melissa berkata perlu sosialisasi berulang-ulang meyakinkan warga Papua untuk mau divaksin, termasuk melibatkan tokoh-tokoh masyarakat. “Kami sudah mengirim surat ke gereja. Kita pasti akan berkomunikasi lagi ke gereja.”

‘Mama Saya Minum Minyak Kayu Putih’

Dua bulan terakhir menjadi bulan terberat bagi Samuel Hesegem. Samuel, seorang pendeta muda GKI di Tanah Papua, harus kehilangan orangtuanya, Alex Hesegem (65) dan Amelia Infandi (53). Keduanya meninggal di RSUD Dok II.

Alex Hesegem, Wakil Gubernur Papua periode 2006-2011, meninggal pada 20 Juni 2021 di ruang isolasi setelah dirawat tiga hari. Tiga minggu kemudian, istrinya menyusul setelah dirawat semalam di ruang ICU.

Samuel yang pertama terkonfirmasi positif Covid-19. Ia memeriksakan diri di Rumah Sakit Dian Harapan setelah beberapa hari demam dan sesak napas. Merasa kondisinya cukup kuat, Samuel memilih isolasi mandiri di sebuah kamar di lantai dua rumah mereka. Selama isolasi itu, orangtuanya tetap berinteraksi dengannya.

“Saya sudah ingatkan, saya positif. Kalian sampai di pintu masuk saja. Tapi ya…, yang namanya orangtua.”

“Mama selalu pakai masker. Bapa juga begitu. Tapi, kadang malam saya tidur, dia masuk sendiri, masker tidak pakai, dia menyanyi, dia berdoa untuk saya. Padahal saya selalu ingatkan.”Click To TweetKonsultasi dengan dokter keluarga menyarankan orangtua dan kerabatnya, yang berinteraksi dengan Samuel, melakukan tes swab. Di situlah ayahnya terkonfirmasi positif, ibunya negatif. Menurut Samuel, status positif Covid-19 membuat mental ayahnya drop. Dari hasil foto, banyak flek di paru-parunya. Dokter menyarankan ayahnya diberi beberapa obat virus, obat lambung, dan obat paru-paru. Sakit lambung sudah dialami sejak sebelum terkonfirmasi positif.

“Saya juga dikasi obat paru-paru dan obat virus. Saya rasa bagian ini yang kemudian terjadi interaksi antara obat itu yang membuat Papa akhirnya ketika minum obat langsung lemas dan akhirnya dilarikan ke rumah sakit.”

Samuel menyusul ayahnya ke RSUD Dok II setelah sesak napasnya tak kunjung reda, dan dirawat di ruang isolasi.

“Waktu saya diisolasi itulah Papa pergi. Saya cuma dengar berita saja. Sesuatu yang berat untuk saya ketika itu karena saya berhadapan dengan virus corona dan kehilangan Papa. Saya berharap bisa lihat Papa untuk terakhir kali, tetapi dokter tidak mengizinkan dengan kondisi dada saya sangat, sangat sesak.”

Selama dirawat, mamanya ikut menjaga Samuel. Setelah kondisinya membaik, Samuel keluar dari rumah sakit pada 2 Juli. Sebelum pulang mereka melakukan tes. Mamanya ikut dites. Hasilnya diterima pada 4 Juli dan giliran mamanya terkonfirmasi positif.

“Mama dengar informasi bahwa minum minyak kayu putih bagus untuk pasien. Satu hari, tiga sampai empat kali. Minyak kayu putih campur dengan air putih hangat.”

“Mama mungkin terlalu panik atau bagaimana, dia minum minyak kayu putih dan ditaruh di sendok. Langsung minum dengan air hangat. Padahal dia ada masalah di lambung. Saat minum itu, lambung reaksi.”

Mama Samuel memutuskan isolasi mandiri di rumah. Dokter kenalan keluarga memberikan obat lambung dan obat virus. Namun, kondisinya tetap buruk. Pada 11 Juli, mamanya dibawa ke UGD RSUD Dok II.

Saat itu jumlah pasien sudah membeludak bersamaan meningkatnya jumlah pasien Covid-19 di Jayapura. Mama Samuel hanya bisa menunggu dengan kursi roda. Baru pada malam hari ia mendapatkan tempat tidur. Kehabisan oksigen membuat kondisi mamanya semakin memburuk.

“Hampir setengah jam. Mama sudah sampai sesak, sampai keringat sudah keluar. Mereka terlambat ganti. Dari situ saya lihat, saturasi oksigennya sudah menurun sampai dengan diganti pompa juga masih sama, sekitar 70.

DI IGD, kami hanya bisa bilang, ‘Mama harus kuat, harus kuat, kami cuma punya mama, harus kuat.’”

Dokter membawa Mama Samuel ke ICU. Pada 13 Juli, mamanya meninggal.

Masalah Politik Bikin Runyam Pandemi di Papua

Dalam dua bulan terakhir pula, jabatan politik di Papua lebih banyak disetir oleh para elite politik di Jakarta. Praktis, pemerintahan sipil di Provinsi Papua sulit bekerja untuk fokus menangani pandemi.

Pada akhir Juni, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, eks Kapolri dan eks Kapolda Papua, menunjuk seorang birokrat Papua untuk mengisi jabatan sementara sebagai Gubernur Papua, dengan dalih Lukas Enembe sedang sakit, tanpa memberitahu Enembe. Itu bikin Enembe geram dan mengancam akan mengadukan Tito ke Presiden Jokowi. Jabatan wakil gubernur masih kosong selepas Klemen Tinal meninggal pada Mei tahun ini.

Politik pecah belah ini diteruskan saat para politikus di Senayan pada pertengahan Juli, mengesahkan revisi UU Otonomi Khusus Papua, dengan menambahkan klausul pemekaran tanpa konsultasi dengan parlemen Papua, mengabaikan gelombang protes rakyat Papua. Saat disahkan, polisi Indonesia menangkap puluhan demonstran di Jayapura dengan alasan membuat kerumunan.

Tito juga mencegah rencana Enembe yang akan menutup akses laut dan udara dari dan keluar Papua mulai 1 Agustus sampai 31 Agustus 2021. Enembe beralasan rencana ini demi menghentikan penyebaran virus, kendati varian Delta sudah masuk ke Papua. Dengan kata lain, Enembe ingin memberlakukan lockdown. Tarik-ulur pemerintah daerah dan pusat macam ini pernah terjadi saat awal pandemi, Maret 2020.

Di kehidupan sehari-hari warga sipil Papua, pemerintahan Jokowi membiarkan pengerahan besar-besaran aparat keamanan memasuki daerah-daerah yang dianggap tempat perlawanan bersenjata, dan melabeli kelompok-kelompok politik yang menuntut referendum sebagai “teroris.” Memakai banyak istilah untuk menangani krisis pandemi tapi emoh memakai UU Karantina Kesehatan (mewajibkan pemerintah pusat mencukupi kebutuhan warga), pendekatan keamanan ala Presiden Jokowi justru telah menciptakan situasi lebih kompleks di Papua.

Dalam situasi seperti inilah pandemi Covid-19 telah dijadikan alasan oleh aparat keamanan Indonesia untuk membungkam suara orang Papua, sebagaimana disebut Pendeta Benny Giay.

Meski begitu, setidaknya sampai akhir Juli, pemerintah pusat maupun provinsi masih meyakini rencana mengadakan Pekan Olahraga Nasional (PON) di Papua tetap berjalan pada September 2021.

“Saya minta semua orang bisa bertanggungjawab. Ini orang Papua su mau mati semua. Virus sudah ke mana-mana di seluruh Papua, sudah di pedalaman terpencil,” ujar Dr. Kayame. Click To TweetPendeta Giay menyarankan perlu ada tim khusus yang terdiri dari gereja, organisasi masyarakat sipil, dan media untuk memantau program vaksinasi di Provinsi Papua.

“Kita perlu satu langkah baru, pikiran baru, supaya ada satu program yang kita bisa promosikan. Ada tim yang kita bisa yakini bahwa kita bisa memecah tembok ketidakpercayaan yang sudah tertanam sangat dalam di masyarakat Papua.

Kalau tim ini tidak diterima juga, itu sama seperti bunuh diri. Orang Papua akan mati… punah.”

Tulisan ini adalah bagian dari serial reportase #KamiSesakNapas dan #DiabaikanNegara yang didukung oleh Yayasan Kurawal.