Ibu Kota Negara tidak boleh menjadi bungker segelintir orang yang menguasai negara (oligarki) atau tempat perlindungan pejabat negara dari partisipasi warga yang demokratis. Kenapa?

KOTA modern adalah kota yang inklusif dan partisipatif. Ini persyaratan yang serius dan memiliki sejarah perjuangan yang panjang.

Pada 1968, melalui Le Droit à la Ville, Henri Lefebvre pertama kali memperkenalkan slogan “right to the city”. Kemudian, gagasan ini berkembang menjadi gerakan internasional. Di Amerika Selatan, pada 1997, Kota Rosario, Argentina mulai menerapkan konsep Kota Hak Asasi untuk pertama kali. Di Asia, pada 1998, tepatnya di kota Gwangju, Korea Selatan, gagasan ini masuk dalam Piagam Hak Asasi Manusia Asia.

Eropa menyusulnya dua tahun kemudian (2000), di kota Saint-Denis, Perancis, lahirlah Piagam Eropa untuk Perlindungan Hak Asasi Manusia di Kota. Pada 2008, David Harvey menegaskan ulang hak atas kota tersebut. Pada 2020, UN-HABITAT (Program Pemukiman Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa) mengeluarkan panduan lebih lengkap melalui New Urban Agenda.

Adapun lokasi, fungsi, dan pengelolaan ibu kota negara (IKN), yang jadi ambisi pemerintahan Joko Widodo dan diperkirakan menelan ongkos hampir Rp500 triliun, bertolak belakang dengan prinsip-prinsip tersebut. Kota itu dikhususkan untuk pejabat di tingkat nasional dan sejak awal diniatkan untuk terisolasi dari warga.

Alih-alih memilih kota yang secara alami berdiri atau beradaptasi dengan kompleksitasnya, IKN membangun dirinya sendiri di lahan-lahan penguasa konsesi yang selama ini telah melakukan kerusakan ekologi. Itu sebabnya, Koalisi ##BersihkanIndonesia menilai ada upaya menutupi borok pengusaha tambang dan sawit, sekaligus memperkaya mereka lagi dengan membeli lahan bermasalah tersebut.

Seharusnya, IKN belajar dari kota-kota yang memiliki fungsi terbatas atau tunggal.

Kota Detroit (AS) dan Chernobyl (Ukraina), misalnya. Pada 2013, Detroit bangkrut bersamaan hancurnya bisnis mobil. Pada 1986, Chernobyl mati setelah bencana reaktor nuklir. Contoh ini mungkin terlalu ekstrem dan tidak setara, meski begitu sudah jelas bahwa kota dengan fungsi tunggal memang memiliki masalah laten: ketergantungan pada satu sumber daya.

Bahkan Brasilia adalah rujukan yang keliru karena kota ini belum pulih dari kegagalannya sebagai ibu kota. Di balik keindahan arsitektur yang dianggap “puitis” dan “ikonik”, Oscar Niemeyer melupakan cara kerja sebuah kota, yakni identitas lokal, kehidupan sehari-hari, transportasi dan ekonomi kota. Brasilia didesain dengan imajinasi modernitas yang terbatas pada saat itu dan pemahaman sangat rendah mengenai sistem kota.

Didesain Bukan untuk Manusia

Persis seperti IKN, Brasilia mengisolasi pejabat nasional bak kepompong, sementara warga lain berada di luarnya. Penghuni kota ibarat pekerja kantor dengan gedung megah, yang berarti tidak punya rasa memiliki karena itu bukan rumahnya.

Meski telah diantisipasi, kota-kota satelit yang seharusnya menopang Brasilia tak berfungsi dengan baik. Populasi melonjak, harga tanah tak terjangkau, warga asli tersingkir (gentrifikasi) dan akhirnya menciptakan permukiman kumuh di pinggiran atau sudut kota. Ini seperti kantin gedung perkantoran yang sepi karena para pegawainya memilih makan di luar gedung atau pinggir jalan dan di warung-warung informal.

Seperti juga IKN, Brasilia diciptakan dengan tujuan monumental. Dengan permainan skala, bentuk yang megah, tentu saja mudah untuk diwujudkan. Kita (rakyat) dibuat kecil dan bangunan (negara) dibuat besar dan dilebih-lebihkan. Padahal kita harus ingat bagaimana susahnya mengurus rumah yang luas saat pekerja rumah tangga kita pulang kampung. Ongkos merawat karya seni tidak pernah murah dan Brasilia menderita karenanya.

Skala manusia sebagai lawan dari skala monumental memang tidak pernah megah, tapi selain efisien, ia memiliki keindahan sendiri.

Jika Anda bisa menikmati pemutaran video cepat yang menggambarkan keteraturan antrean warga Jepang yang khas, itulah keindahan skala manusia. Jika anda bisa menikmati pawai dan yel-yel demonstran untuk perubahan iklim, itulah keindahan skala manusia. IKN tidak akan memiliki keindahan semacam itu. Populasinya sudah pasti terbatas dan didesain untuk menghindari kunjungan dan kerumunan protes.

Adapun Washington maupun Canberra sebagai referensi ibu kota bukan tanpa masalah, akibat desain kotanya yang soliter, selain belum pulih dari gentrifikasi. Washington pernah mengalami depopulasi (1980) dan menjadi kota dengan tingkat pembunuhan tertingi di AS (1991). Sementara, Canberra pernah memiliki reputasi sebagai kota paling membosankan di Australia.

Dengan pengelolaan tunggal dan terpusat, maka IKN dengan sengaja telah meniadakan partisipasi warga kota. Tanpa demokrasi, sebuah kota tak akan pernah hidup dan tak akan pernah dimiliki.

Badan Otorita yang dibentuk khusus dan bersifat top-down, tidak memungkinkan warga kotanya untuk terlibat dalam pembangunan. Pejabat yang pensiun atau tak terpilih lagi akan kembali ke kampungnya masing-masing. Bagi yang bertahan karena terpilih kembali atau tinggal sementara akan hidup secara homogen sebagai sesama pegawai nasional.

Representasi Menguatnya Negara

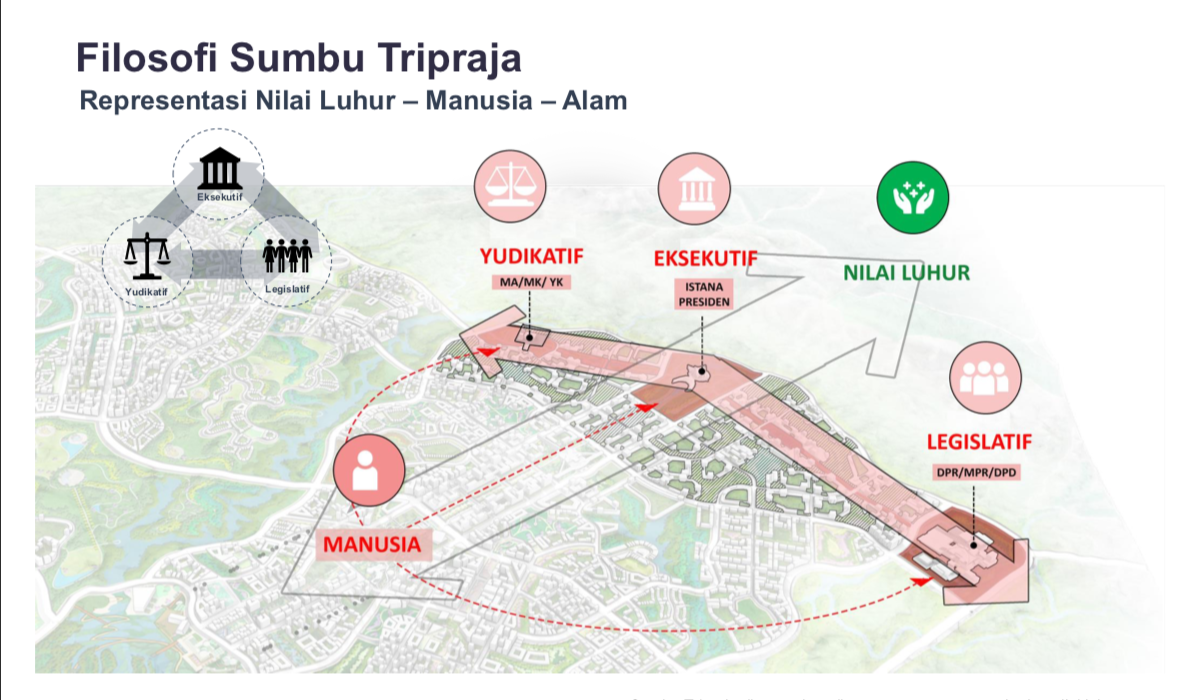

Desain kota yang konsentris, menggambarkan bidang-bidang yang dirancang memiliki sumbu tunggal (Istana Presiden dan Kantor Presiden), sesungguhnya sudah tidak relevan lagi.

Kini, melalui teknologi analisis kemacetan, kita menyadari kompleks Istana Negara di Jakarta dengan Monumen Nasional-nya bukan sumbu kota yang sesungguhnya. Pada hari kerja, kepadatan tersebar di tempat-tempat kerja dan mal atau warung-warung makan. Di akhir minggu, warga menyerbu Kebun Binatang Ragunan dan tempat-tempat wisata pinggir kota.

Kita dengan mudah memahami bahwa penguatan sumbu tripraja (Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif) adalah simbol dari penguatan negara. Namun interpretasi penguatan negara tersebut keliru karena diterapkan pada ketiga lembaga secara kaku dan terutama pada Istana Presiden dan Kantor Presiden sebagai inti. Presiden bukan simbol atau lambang negara.

Memang benar, kita menerapkan sistem presidensial tapi sesungguhnya dalam konsep Republikanisme, kedaulatan tertinggi ada pada rakyat. Dan, sesuai Amandemen UUD 1945, kekuasaan tersebut terdistribusi sesuai fungsinya. Artinya di antara fungsi-fungsi tersebut tidak ada yang paling unggul. Oleh karena itu, penguatan simbol negara pada bangunan eksekutif sebenarnya tidak tepat dan berbahaya karena melunturkan filosofi kedaulatan rakyat.

Belajar dari arsitektur Gedung Parlemen Jerman di Berlin, sebagai perwujudan transparansi, Norman Foster merenovasinya dengan memperkuat elemen kaca pada kubahnya. Gedung Parlemen Australia di Canberra bahkan dengan sengaja didesain Aldo Giurgola agar warga dapat menginjak-injak atapnya yang difungsikan sebagai taman. Desain ini memberikan pesan pada pejabat negara bahwa rakyat adalah yang tertinggi dan berhak berada di atas anggota parlemen.

Desain Istana Presiden dan Kantor Presiden di IKN karya I Nyoman Nuarta tampaknya ingin mengaplikasikan semangat tersebut. Untuk mengaburkan tampak muka bangunan terdepan yang masif dan penuh pilar-pilar, yakni Istana Presiden, sebagai kompensasi, Nyoman Nuarta mencoba mengimbanginya dengan bangunan di belakang, yakni Kantor Presiden sebagai latar yang penuh dengan elemen kaca dalam analogi bentuk Burung Garuda yang megah. Pada atap bangunan Istana Presiden terlihat penerapan atap hijau yang “mungkin” dapat dikunjungi “warga”.

Pertanyaan mendasarnya, warga yang mana? Transparan untuk siapa? Aksesibel untuk siapa? Untuk pejabat nasional dan pegawai negeri sipil? Jadi walaupun terwujud, semangat dan simbolisme tersebut akan hampa dan palsu. IKN melulu tentang negara dan pejabatnya; bukan tentang warganya.

Poros imajiner Istana Negara, Masjid Raya dan sejumlah Plaza Seremoni di IKN, sesungguhnya hanyalah variasi dari hirarki poros Keraton, Alun-Alun, Pasar dan Masjid yang dominan di Pulau Jawa. Hirarki ruang semacam ini seolah-olah adalah satu-satunya cermin dari budaya sosial di Indonesia.

Padahal, masyarakat Bugis yang selalu dikutip Moh. Hatta sebagai bukti ada demokrasi lokal (konsep Amaradekangeng), memiliki budaya egaliter dan hirarki ruang yang berbeda. Konsep hidup Maradeka dalam rumah adat Bugis misalnya, selalu memiliki ruang bersama atau ruang berbagi baik horizontal maupun vertikal (Madeali, 2017). Dengan demikian, tampak jelas bahwa IKN gagal menangkap semangat demokrasi yang dimiliki secara otentik oleh Indonesia.

Sebenarnya, pada desain awal IKN, yakni Nagara Rimba Nusa yang telah dipilih melalui proses sayembara, upaya untuk menerapkan kearifan lokal pada tata ruang sudah dilakukan. Dengan mengadopsi konsep kebahagiaan Bali, Tri Hita Karana (hubungan dengan Tuhan, sesama manusia dan alam sekitar) dan dipadu tata ruang kluster dari konsep Negara-Rimba-Pulau, IKN tampak lebih pas memenuhi panduan desain awal, yakni sebagai Kota Hutan (Forest City). Dalam hal livability, upaya Nagara Rimba Nusa cukup memadai. Ini terlihat dengan banyak wahana untuk publik.

Namun, dalam Buku Saku IKN yang sedang disosialisasikan, desain dan tata ruang tersebut menghilang. Wahana-wahana untuk publik juga menghilang. Agaknya “Negara” ingin menghilangkan publik atau menghilangkan diri dari publik.

Ini tak boleh terjadi dan harus kita cegah. Yuk!

Artikel ini bagian dari serial #IbuKotaBaruUntukSiapa.

John Muhammad adalah Presidium Nasional Partai Hijau Indonesia, anggota Dewan Public Virtue Institute, anggota Ikatan Arsitek Indonesia, dan anggota Kelompok Studi Dialokota (Adhipati – Alumni Arsitektur Universitas Trisakti). Bekerja sebagai arsitek.