Kitsch membuat air mata berlinang dua kali berurutan.

Air mata pertama bunyinya, “Duh, senangnya melihat anak-anak berlarian di padang rumput!”

Air mata kedua bunyinya, “Duh, senangnya bergerak bersama seluruh umat manusia, oleh anak-anak yang berlarian di padang rumput!”

Adalah air mata kedua yang membuat kitsch kitsch… Dan tidak seorangpun memahami hal ini sebaik politikus. – Milan Kundera, The Unbearable Lightness of Being.

***

RIUH komentar netizen mengkritik bentuk dan bahan yang digunakan pada Istana Garuda di Ibu Kota Nusantara (IKN). “Seram,” “diabolik,” “terkesan mistis,” “markas Batman,” “rumah hantu,” atau “istana siluman kelelawar,” adalah segelintir kesan yang berulang dari ribuan komentar netizen di media sosial.

Dibangun dengan anggaran tidak kurang dari Rp1,3 triliun, Proyek Strategis Nasional (PSN) andalannya Presiden Joko “Jokowi” Widodo itu sedang dikebut untuk menyambut upacara peringatan Kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia.

Untuk pertama kalinya, upacara nasional akan diadakan di dua tempat: di Jakarta dan di IKN.

Beberapa tulisan kritis dialamatkan pada IKN. John Muhammad menyorot sejumlah utang lingkungan yang masih melekat pada lahan IKN. Juga Rita Padawangi dan Adrian Perkasa yang menyoal pemilihan nama Nusantara yang justru Jawa-sentris sehingga diragukan akan membawa pembaruan.

Tulisan ini secara khusus membicarakan politik simbol dan ruang seputar kompleks Istana Garuda.

Budaya Pop di Zaman Postmodern

Ekspresi seni dan arsitektur, bahkan keyakinan dan politik, dapat dipahami sebagai fenomena budaya. Lewat metode pembacaan materialisme-dialektiknya Marx (1970), budaya dipahami berada pada tatanan suprastruktur. Yakni pada tatanan nilai, makna, ideologi, atau keyakinan.

Suprastruktur berubah secara perlahan mengikuti basis yang menyokongnya, yakni relasi sosial dari kegiatan produksi ekonomi serta teknologi yang dominan. Karena ekonomi dan teknologi berubah dinamis, maka kultur politik pun turut berubah. Demikian, dialektika sejarah material umat manusia berjalan seiring perkembangan teknologi.

Suatu karya seni maupun karya arsitektur akan ditafsirkan dengan seribu cara. Hal demikian adalah niscaya dan lumrah.

The death of the author, pengarang atau perancang mati saat suatu karya selesai. Seperti dikatakan Roland Barthes, pakar semiotika dan budaya postmodern dari Perancis, otoritas untuk menafsir berpindah pada mata pengamat yang majemuk (Barthes, 1977).

Meskipun sang perancang Istana Garuda menyatakan bahwa suku-suku adat di Indonesia yang jumlahnya 1.300 lebih adalah sumber inspirasinya, netizen kritis tidak lagi ambil pusing, mereka asosiasikan bangunan gelap menjulang tersebut dengan skena film horor, kartun, dan manga. Barthes membuka jalan bagi validasi yang demokratis dari khalayak, ketimbang mengambil posisi istimewa sang perancang.

Krisis Demokrasi dan Populisme

Di balik hiruk pikuk kehidupan keseharian, satu dekade terakhir ditandai dengan menurunnya kualitas debat dalam ruang demokrasi. Dua kali pemilu berlangsung dengan mutu semakin rendah, tidak hanya dalam hal tata kelola penyelenggaraan tetapi juga pada komunikasi antar pendukung dan interaksi publik.

Alih-alih memanfaatkan ajang kampanye sebagai potensi pendidikan politik, kampanye sekitar Pilkada DKI 2017 dan Pemilu 2019 dipenuhi dengan hoax seperti dijelaskan oleh Made Supriatma.

Juga masih hangat dalam ingatan adalah rangkaian kontroversi sejak penghitungan hingga penentuan hasil Pemilu 2024 yang berakibat dengan tidak diperolehnya legitimasi publik yang kuat.

Kaum cendekia, aktivis, dan pengamat pun mengingatkan bahwa negeri +62 sudah berada dalam fase antiklimaks reformasi. Akhir periode Jokowi juga diwarnai dengan kebangkitan arus politik kanan menuju populisme. Sebentuk politik tanpa kelas, tanpa ideologi, dan kental akan identitas primordial suku, agama, ras, dan golongan.

Sejarah Eropa mencatat beberapa spesimen arsitektur populis anti-demokrasi. Mereka tumbuh seiring kemunculan pemimpin yang otokratik, narsistik, bahkan megalomaniak, yang menyihir pendukungnya dengan retorika dan slogan sehingga menjadi kultus. Arsitekturnya mengandung ciri gamblang: absolut dan totaliter, demi menopang dan menegaskan pengkultusan kekuasaan tersebut. Demikian ini menghasilkan estetika yang banal atau dangkal.

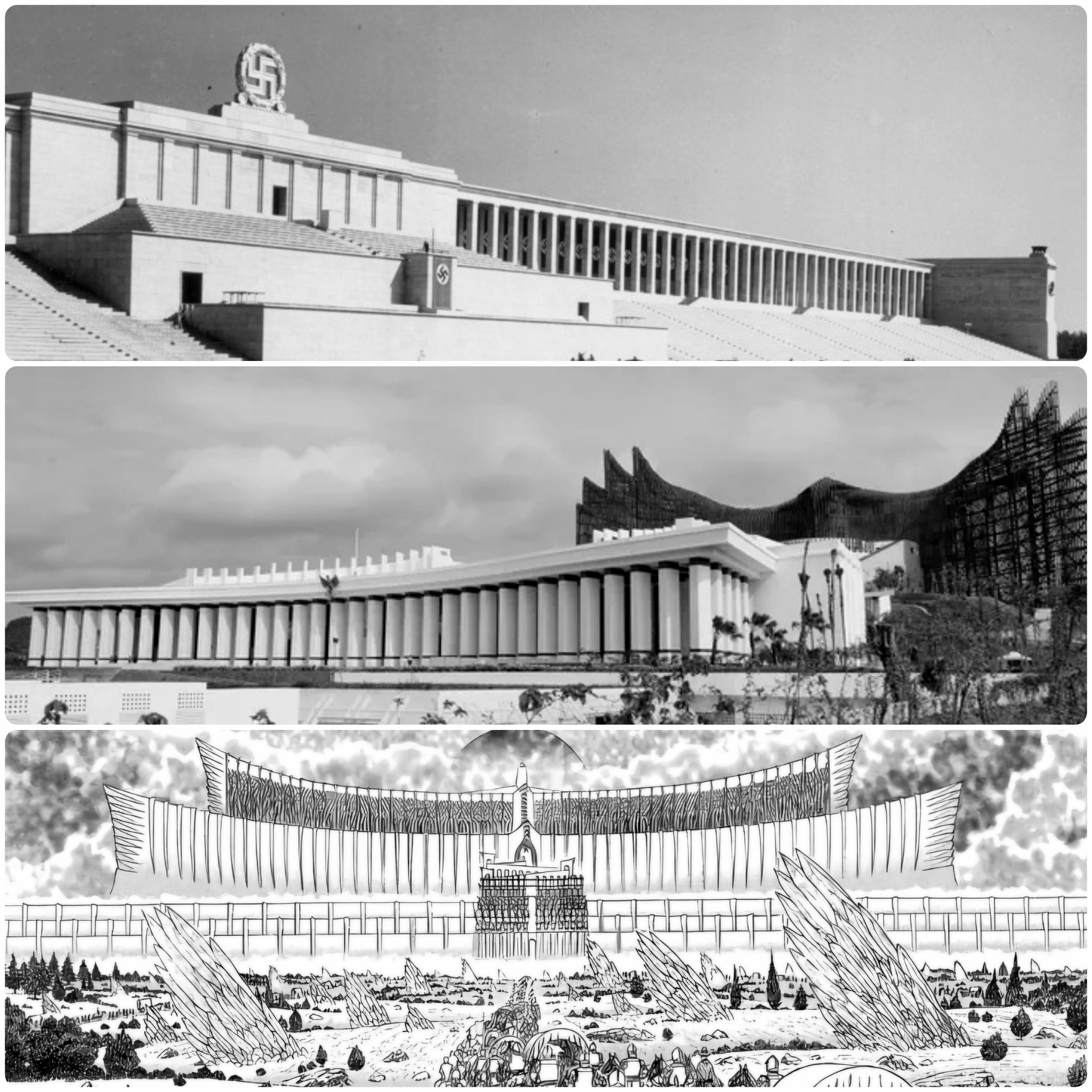

Sebagai contoh rancangan Albert Speer, arsitek utama Nazi Jerman. Zeppelin, sebuah lapangan dan podium untuk pertemuan akbar di Nuremberg dilatari dengan bangunan berderet kolom. Lebar bangunan yang monumental hingga seolah menyatu dengan horison. Bagian tengah atas menjadi latar mimbar dipasangi ornamen swastika lambang Partai Nazi dengan ukuran besar. Ruang yang tercipta di hadapan altar kekuasaan itu bersifat represif, sehingga individu siapapun akan merasa kecil tanpa daya.

Fasisme memerlukan otoritas tunggal, maka hanya ada satu arsitektur, hanya ada satu seni. Seperti ungkapan Umberto Eco dalam fasisme, “Jika arsitek Nazi adalah Albert Speer, maka tidak ada tempat bagi Mies van der Rohe. Serupa di bawah kuasa Stalin, jika Lamarck dianggap benar maka tidak ada tempat untuk untuk Darwin.” (Eco, 1995)

Ekspresi visual-arsitektural memiliki keterkaitan dengan warna kekuasaan yang menjadi ruang hidupnya. Maka tidak perlu heran jika ditemukan kemiripan antara Istana Garuda dengan Kastil Falconia dalam manga fantasi kelam Berserk karya Kentaro Miura. Misalnya terkait stilasi burung elang dengan penekanan pada elemen kepala burung dan sayapnya (Miura, 2019). Falconia terletak di kota imajiner Fantasia dan dikisahkan sebagai tempat berkumpulnya kekuatan yang lalim.

Manga atau komik khas Jepang adalah santapan anak remaja di seluruh dunia tidak terkecuali di Indonesia. Berserk diadaptasi dari Macbeth karya pujangga besar Shakespeare (Lontoh, 2018). Ditulis di Inggris tahun 1623 saat Raja James I berkuasa, Macbeth merupakan dramatisasi kerusakan fisik dan psikologis pada mereka yang hanya menuruti ambisi politik dan kekuasaan.

Suatu bukti, bahwa sastra dan komik adalah media yang ampuh dalam merekam peristiwa lampau, yang mengandung pelajaran penting dan makna mendalam bagi umat manusia.

Kebodohan dan Kehampaan Makna: Kitsch

Sejarah mencatat bahwa populisme tumbuh subur di tengah krisis atau kesulitan ekonomi yang melanda rakyat. Nasionalisme adalah obat keputusasaan kolektif akibat tekanan hidup. Kebanggaan semu menutupi kekecewaan dan rasa rendah diri.

Politik yang terlahir dari situasi serba darurat – misal desakan kebutuhan keseharian, atau negosiasi untuk kepentingan politik praktis – adalah politik pragmatisme. Perilaku semacam ini mengemuka di antara rakyat awam maupun para penguasanya.

Politik populisme membutuhkan slogan kosong yang direkayasa oleh para konsultan politik menjelang musim pemilu. Kerja, kerja, kerja. Penguasa mengambil alih penderitaan rakyat dengan mengambil posisi self-victimizing victim atau korban semu “aku rapopo” sebagai sebentuk manipulasi psiko-sosial untuk menarik iba dan simpati sehingga kemudian didapat dukungan lebih luas.

Salah satu fakultas pada pikiran manusia adalah kecerdasan, sebagai lawan dari kebodohan. Pada seni dan estetika kita juga mengenal istilah selera tinggi dan selera rendah. Selera tinggi meramu seluruh potensi pikiran dan perasaan manusia, dari mulai kecerdasan, kebenaran, hingga kehalusan budi pekerti. Keterikatan ini telah menjadi subyek bagi sejumlah filsuf dan pujangga sepanjang masa dari berbagai tradisi misalnya Aristoteles, Thomas Aquinas, hingga Ranggawarsita.

Friedrich Nietzsche (1990) dalam the birth of tragedy menggambarkan semangat yang bangkit dari Apollonian dan Dionysian. Keindahan Apollonian mewakili yang selaras, logika, tatanan, dan keteraturan, sedangkan Dionysian mewakili yang acak, ekstasi, intoksikasi, emosi, dan kesatuan. Jika karakter apollonian dilekatkan pada arsitektur, maka karakter dionysian dekat dengan seni patung.

Kebodohan sangat dekat dengan kejahatan. Seperti dijelaskan oleh Hannah Arendt merujuk sidang pengadilan Adolf Eichmann, seorang mantan perwira Nazi yang diadili atas tuduhan kejahatan perang (Arendt, 2006). Eichmann digambarkan sebagai seorang pejabat yang patuh melakukan segala tugasnya sesuai tuntutan pekerjaan dan karier. Ia tidak menyimpan motivasi jahat, namun sekadar menginternalisasi seluruh rasionalisasi rezim Nazi pada pikirannya. Arendt menyimpulkan kejahatan sebagai ketidakmampuan untuk berpikir mandiri.

Pada kutipan yang membuka tulisan ini, Milan Kundera (1984) dengan akurat menggambarkan betapa politikus yang mengandalkan pencitraan begitu mencintai kitsch. Mereka menggendong bayi di pasar yang ramai, membagikan sembako di pinggir jalan protokol, atau memimpin konvoi motor besar bersama para influencer.

Kitsch memicu sensasi yang dangkal sehingga secara instan menular melalui foto dan video pendek yang secara rutin diposting para buzzer hingga viral. Sebentuk budaya permukaan, kecintaan pada kulit, superfisial, tanpa konteks, tanpa muatan, tanpa tujuan.

Lambang Negara dan Legitimasi Publik

Istana Garuda didesain oleh seniman patung asal Tabanan, Bali, I Nyoman Nuarta. Proses perencanaan Istana Garuda dikritik tidak terbuka dan tidak partisipatif. Nyoman membantah kritik itu.

Mengenai warna bangunan yang kelam, Nyoman menyatakan material yang digunakan untuk bentang sayap adalah tembaga, kuningan, galvalum, dan kaca yang terpasang pada rangka baja. Untuk sementara ini, semua material masih terlihat merah gelap. Namun, logam campuran tersebut akan berubah warna setelah mengalami oksidasi dan pada akhirnya akan menjadi biru kehijauan atau toska.

Dalam dua puluh tahun, logam tersebut akan mendapatkan patina; warna, tekstur, dan bau yang merekam jejak masa.

Tetapi mengapa penjelasan sang pematung tidak cukup untuk membendung kritik dan mendapat legitimasi dari publik? Jangan-jangan karena riwayat proses pembentukan keputusan awal tadi, yang seharusnya menjadi pijakan tidak terpenuhi.

Akhirul kalam, Istana sebagai suatu fasilitas negara yang tidak hanya fungsional tetapi juga simbolik bagi bangsa sejatinya membutuhkan proses yang demokratis dan transparan.

Andrea Fitrianto adalah pengamat seni, kebijakan publik, dan pembangunan. Andrea berpengalaman kerja di daerah tertinggal dan pasca-bencana.

Pustaka

Arendt, H. (2006). Eichmann in Jerusalem: A Report on The Banality of Evil. New York, N.Y.: Penguin Books.

Barthes, R. (1977). Image, Music, Text. London: Fontana.

Eco, U. (1995). Ur-Fascism. New York Review of Books.

Kundera, M. (1984). The Unbearable Lightness of Being. London ; Boston: Faber and Faber.

Lontoh, J. (2018). Berserk Sebagai Adaptasi Macbeth (Makalah), Universitas Indonesia.

Marx, K. (1970). A contribution to the critique of political economy. New York,: International Publishers.

Miura, K. (2019). Berserk. Milwaukie OR: Dark Horse Comics.

Nietzsche, F. W. (1990). The Birth of Tragedy: and The Genealogy of Morals. New York: Anchor Books.