Peringatan: Artikel memuat penuturan kekerasan seksual yang dapat mengganggu kenyamanan Anda

KOMISI untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) pernah menerima laporan kekerasan seksual yang terjadi di internal organisasinya. Salah satu kejadiannya sebelum tahun 2020, ketika organisasi nonprofit yang berfokus pada isu hak asasi manusia (HAM) ini belum punya SOP penanganan kasus kekerasan seksual.

Organisasi menangani kasus dengan memverifikasi apa yang disampaikan korban terkait kronologi peristiwa itu ke pelaku.

KontraS menjatuhkan sanksi pemecatan kepada pelaku. Pada saat bersamaan, organisasi juga menerima laporan tentang orang-orang KontraS yang melontarkan candaan seksis.

“Meskipun kerja di NGO, belum tentu dia tahu pelecehan seksual itu dimensinya apa saja, detail-detailnya belum tentu dia tahu,” kata Tioria Pretty Stephanie, tim penyusun SOP Kekerasan Seksual di KontraS kepada KBR dan Project Multatuli pada 13 April 2022.

Peristiwa-peristiwa itu menampar organisasi. Di satu sisi, KontraS paham bahwa laporan kasus kekerasan seksual mesti ditindaklanjuti dengan mengedepankan kepentingan korban. Di sisi lain, tanpa adanya SOP, ada pertanyaan-pertanyaan tentang cara penanganan yang mereka tidak tahu pasti jawabannya.

“Nah, saat itu belum ada SOP — belum pada ngeh bahwa itu juga termasuk bagian dari pelecehan seksual,” kata Tioria, seraya melanjutkan, “Terus apa yang harus dilakukan terhadap korban, apa yang harus dilakukan terhadap terhadap pelakunya. Juga mekanisme yang tepat seperti apa.”

Tiga Kasus di LBH Jakarta

Ada tiga laporan kekerasan seksual yang terjadi di lingkup kerja Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta sepanjang 2018-2020.

Laporan pertama, pelaku adalah pihak internal organisasi.

Laporan kedua, baik korban dan pelakunya anggota organisasi.

Laporan ketiga, korban dan pelakunya adalah pihak eksternal, tetapi kekerasan seksual terjadi di lingkungan kantor LBH Jakarta.

Pada kasus pertama dan kedua, LBH Jakarta menindaklanjuti dengan membentuk tim investigasi terkait pengaduan korban.

Investigasi laporan dilakukan dengan mendalami hasil konsultasi psikologis pasca-kejadian beserta surat pernyataan psikolognya yang diperoleh berdasarkan persetujuan korban.

Tim juga menggali informasi dari korban, dan mendengar keterangan dari terlapor.

Temuan investigasi diserahkan kepada pimpinan LBH Jakarta yang kemudian ditindaklanjuti dengan merumuskan dakwaan terhadap terlapor kasus kekerasan seksual.

Terlapor dipanggil kembali; pimpinan organisasi memaparkan temuan beserta bukti-bukti, serta pasal-pasal organisasi apa saja yang dianggap telah dilanggar oleh terlapor. Terlapor diberikan waktu untuk menjawab dan membela diri.

“Setelah itu, pimpinan LBH Jakarta membuat rapat pleno untuk menetapkan sanksi kepada yang bersangkutan. Kasus terbukti dan kami mengeluarkan pelaku dari organisasi secara tidak hormat,” cerita Arif Maulana selaku Direktur LBH Jakarta pada Selasa (7/6/2022).

LBH Jakarta juga mengumumkan hasil putusan kepada mitra organisasinya, sebagai bentuk kebijakan zero tolerance. Organisasi juga menyatakan berada di posisi yang berpihak kepada korban dan menganggap laporan korban benar sampai dibuktikan sebaliknya.

Selama ini, LBH Jakarta berpegang pada SOP organisasi tentang manajemen pengabdi badan hukum untuk menangani laporan, yang isinya termasuk mengatur hak, kewajiban, dan larangan serta kode etik pengabdi bantuan hukum.

Namun, SOP itu ternyata belum cukup untuk menangani kasus pada laporan ketiga.

“Kami LBH Jakarta dan YLBHI [induk organisasi LBH Jakarta] membantu mengakomodasi korban untuk mendapatkan keadilan dan membuat pernyataan bahwa kami tidak menoleransi kasus kekerasan seksual, tetapi kami juga menyadari kami masih ada kelemahan: bahwa kami saat itu belum bisa menyediakan ruang yang aman bagi seluruh perempuan di sana,” kata Arif.

‘Khawatir Merusak Gerakan’

Tioria dari KontraS mengatakan tantangan terbesar ketika menangani kasus kekerasan adalah minimnya ‘alat bukti.’

“Alat bukti yang sama-sama kuat dan seimbang karena biasanya terjadi di ruang tertutup, terus juga hanya ada perkataan si A lawan perkataan si B, antara dua orang itu saja. Sementara, enggak ada bukti-bukti lain yang bisa menguatkan,” kata Tioria.

Sempat tersirat tentang adanya kemungkinan pihak-pihak tertentu membuat laporan palsu terkait kekerasan seksual untuk mendelegitimasi posisi organisasi.

“Kadang-kadang isu seperti ini bisa dipakai untuk menyusupi gerakan dan merusak apa yang diperjuangkan organisasi. Artinya, bukan tidak mungkin ada pengaduan yang dilakukan dengan itikad tidak baik. Kasusnya fiktif aja untuk merusak nama baik seseorang atau organisasi,” ujar Tioria.

Uli Pangaribuan, pengacara publik dari LBH Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (APIK) Jakarta mengatakan persepsi laporan kekerasan seksual bertujuan untuk merusak gerakan justru semakin mengerdilkan tekad korban melaporkan kasusnya. Atau ketika muncul argumen laporan ini bakal ‘membunuh pintu rezeki pelaku.’

Akhirnya, mayoritas kasus kekerasan seksual di NGO tenggelam di internal organisasinya, tanpa pernah muncul ke publik.

“Narasi-narasi yang dibangun itu membuat korban akhirnya berpikir ulang. Dia tumbuh dari gerakan, kemudian dia besar dari organisasi ini. Kemudian nanti kalau dia mem-publish, dia akan habis dicaci maki, dihina. ‘Kamu itu gimana sih, kamu itu melemahkan organisasi!’,” kata Uli.

Uli mengkritik atas banyaknya sikap NGO yang kontradiktif antara apa yang mereka perjuangkan dan bagaimana nilai-nilai yang mereka implementasikan di internalnya, termasuk dalam penanganan masalah kekerasan seksual.

“Kenapa ketika terjadi kekerasan seksual yang pelakunya bagian dari circle kita, kok kita tutup mata gitu? Tapi kalau pelakunya orang gak kita kenal, kita paling kencang untuk merespons dan teriak-teriak pelaku, bikin surat dukungan, bikin ini, bikin itu,” kata Uli.

Arif dari LBH Jakarta berpendapat persepsi kasus kekerasan seksual yang bisa merusak gerakan sebetulnya dapat diurai bila mendudukkan kasus dengan prinsip fair trial.

“Saya pikir, penting untuk melihat secara jernih terlebih dahulu persoalannya. Dalam kasus kekerasan seksual, pelakunya sebenarnya bukan organisasi. Tapi adalah orang. Ketika kasus terbukti benar, dan kemudian pelaku kita berikan sanksi, memang sudah seharusnya. Kalau tidak, maka terlapor mesti dipulihkan namanya. Kalau penanganannya adil, justru akan memperbaiki gerakan,” kata Arif.

“Bicara soal gerakan sosial, tentu mesti bicara soal keadilan gender. Penanganan kasus dengan benar justru dapat menciptakan gerakan yang lebih inklusif.”

Persoalan kurang bukti ini juga yang kerap dijadikan alasan kepolisian untuk menghentikan proses penyelidikan atas laporan kekerasan seksual. Kendati demikian, bukan berarti tidak ada harapan untuk melakukan investigasi.

Undang-undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang baru disahkan pada Mei 2022, memberikan terobosan dalam hal bentuk-bentuk bukti yang dianggap sah di pengadilan – selain alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Pasal 24 ayat (1) UU TPKS menyebutkan barang bukti juga bisa diperoleh melalui informasi/dokumen elektronik.

Kultur Budaya Maskulin

Pada 2020, Never Okay Project, inisiatif yang bergerak untuk menciptakan dunia kerja yang bebas dari kekerasan seksual, melaporkan bahwa kekerasan seksual di lingkup profesional langgeng karena pemberi kerja cenderung tidak menangani laporan dengan serius. Pada saat yang sama, budaya victim blaming yang kental.

Salah satu contoh kasus yang terungkap adalah ketika pihak HRD justru meminta korban untuk lebih fleksibel dalam bersosialisasi di tempat kerja. Kasus lainnya, pelaku yang dikonfrontasi membantah bahwa mereka melakukan kesalahan, bersikeras bahwa itu hanya lelucon.

Nisrina Nadhifah, aktivis HAM yang juga Project Officer untuk Yayasan Humanis Inovasi Sosial (HIVOS) SEA, mengatakan pembiaran perilaku-perilaku seksis dalam ruang kerja, sebetulnya gambaran kecil atas permasalahan yang lebih besar: kultur dalam ruang NGO yang masih sangat maskulin.

Kultur tersebut turut berdampak ke berbagai permasalahan, mulai dari buruknya perspektif hingga penanganan masalah kekerasan seksual di lingkup NGO.

“Bisa dilihat berapa waktu itu pemimpin lembaga, pemimpin NGO yang bergerak di bidang HAM dan penegakan hukum itu laki-laki. Kemudian yang bicara di media, yang membela kasus, yang maju di peradilan dan segala macem itu laki-laki.”

Akibatnya, mayoritas keputusan, nilai organisasi, kultur organisasi, dan sebagainya menggunakan kacamata yang sangat sempit. Sementara, masalah-masalah yang berkaitan dengan gender, tak mampu untuk masuk ke diskusi utama.

“Ketika melihat sebuah kejadian yang korbannya perempuan, kita lupa memposisikan bahwa perempuan aja garis start-nya sudah beda, dan tantangannya yang dihadapi dalam hidup kesehariannya sudah beda, ditambah lagi dia jadi korban ketidakadilan,” kata Ninis.

“Pemimpin male cis hetero ini, mereka susah banget mengerti bahwa ketika perempuan dalam hal ini, atau kelompok SOGIE minoritas lainnya, itu [saat] menjadi korban, sesusah itu untuk speak up. Jadi ketika korban sudah dalam tahap speak up, artinya dia sudah melewati lapisan demi lapisan kesulitan, lapisan demi lapisan tantangan, lapisan demi lapisan trauma. Itu hal yang paling susah dimengerti.”

Selain itu, kultur NGO juga sebenarnya tak lepas dari donor yang mendanai mereka.

“Selama donornya tidak mengedepankan perlindungan terhadap perempuan, perlindungan terhadap pekerja, lemah dari segi controlling SOP, controlling mekanisme prosedur, ya mereka akan tempted to, ya, loose aja.”

Rangkaian budaya tersebut akhirnya membuat korban rentan mengambil keputusan-keputusan yang memojokkan posisinya.

Pertama, mereka memilih untuk keluar dari lingkungan NGO dan tidak melaporkan atau melanjutkan laporannya dengan alasan lelah dengan prosesnya. Kedua, mereka keluar dengan alasan, “tidak ingin bermasalah dengan lingkungannya”.

Sebaliknya, pelaku berpeluang untuk masih dipertahankan di internal NGO.

“Mostly sih kayak gitu. Karena ini yang memang sangat toxic dari seluruh seluruh hal yang kita bahas ini adalah tentang ‘prinsip kekeluargaan’,” kata Ninis.

SOP dan Pendekatan Kepolisian

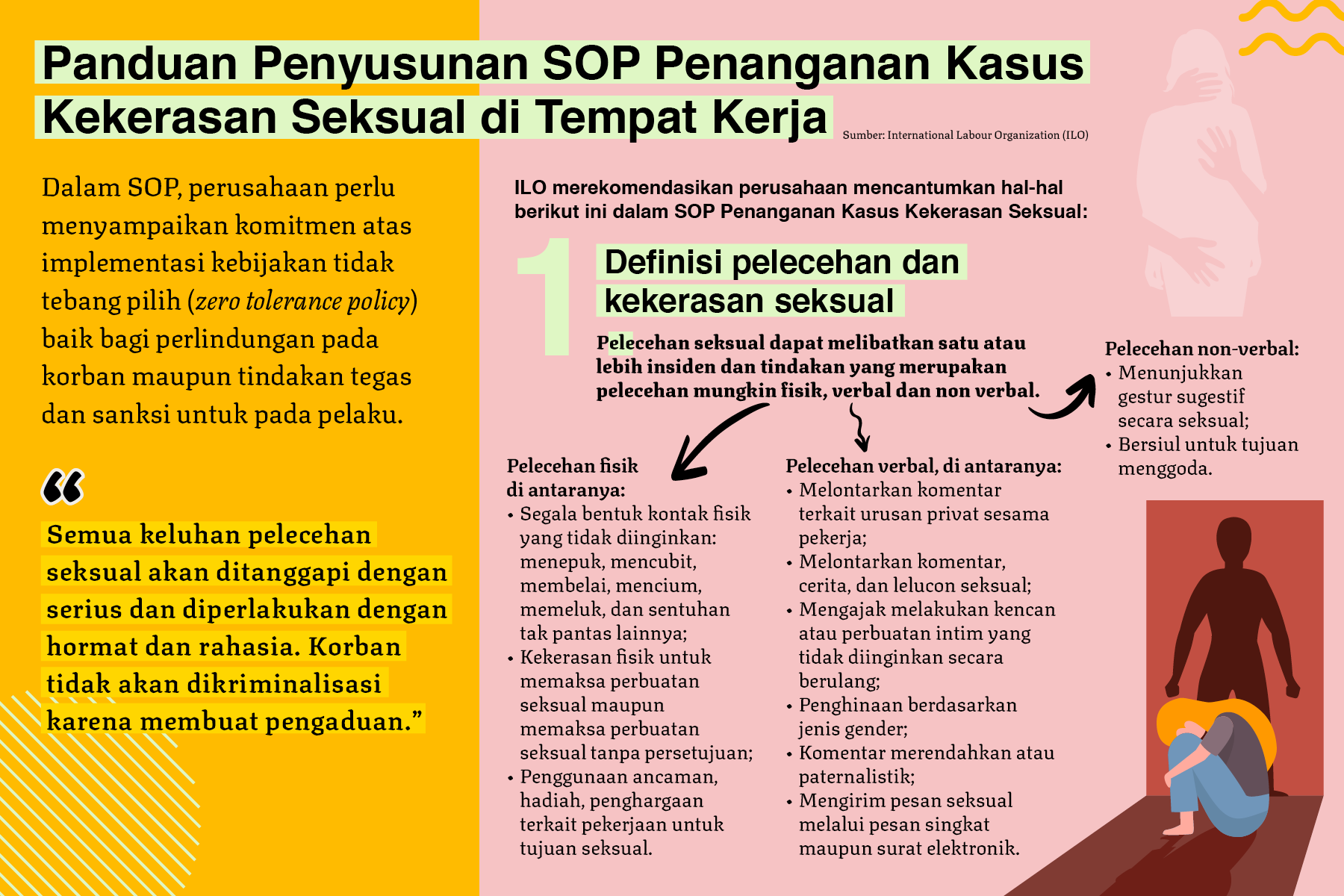

Kasus kekerasan seksual yang terjadi di internal organisasi membuat KontraS dan LBH Jakarta mengambil langkah menyusun SOP Penanganan Kekerasan Seksual yang komprehensif dan berperspektif korban.

LBH Jakarta hingga kini masih berproses dalam mengesahkan draf SOP Penghapusan Kekerasan Seksual untuk internal organisasi. Arif mengatakan pihaknya membutuhkan standar etik dan penerapan sanksi, juga memastikan perlindungan bagi korban kekerasan seksual. Selain itu, draf SOP juga bakal memberi ruang bagi terduga pelaku untuk melakukan pembelaan diri secara layak.

Dengan demikian, SOP tersebut dapat memastikan ditegakkannya pengadilan yang adil, kata Arif.

Sementara, laporan pelecehan dan kekerasan seksual yang diterima KontraS sebelum tahun 2020 itu, membuat organisasi bergerak cepat menyusun SOP Kekerasan Seksual. Dengan menggandeng sejumlah ahli, KontraS menyelesaikan SOP Kekerasan Seksualnya pada 14 Agustus 2020.

Tioria mengatakan, KontraS berpegang pada penyelesaian kasus secara adil, termasuk memberi kesempatan untuk pelapor dan terlapor menyampaikan keterangannya.

“Pola pikir kita sangat, sangat kayak polisi, karena mau enggak mau sehari-hari berhubungan sama pola pikirnya polisi, jaksa, dan pengadilan. Jadi akhirnya kita juga punya pola pikir yang 11-12. Jadi, kalau kita mau ngomongin adil kita harus kasih kesempatan ruang buat baik korban maupun pelaku,” kata Tioria.

Kendati demikian, KontraS mengatur proses penyampaian keterangan itu dilakukan di hadapan tim yang terdiri dari orang di luar organisasi, termasuk ahli yang berfokus pada isu kesetaraan gender dan kekerasan seksual.

“Jadi dia benar-benar mendapatkan majelis yang objektif gitu untuk melihat perkara dan mendengar cerita ini,” katanya.

Selain mekanisme penanganan, SOP KontraS turut mencantumkan definisi dan bentuk-bentuk kekerasan seksual, serta bersamaan dengan SOP badan pekerja mengatur sanksi-sanksi yang dapat dikenakan kepada pekerja berdasarkan tingkat kesalahan mereka.

Tindakan disiplin dan sanksi dinilai dari sejumlah faktor. Pertama, tim penyidik laporan akan memberikan rekomendasi langkah tindak lanjut. Kedua, keinginan korban dalam hal penyelesaian kasus. Ketiga, evaluasi pelaku – apakah pelaku telah memahami perbuatannya, menunjukkan rasa bersalah, juga memeriksa rekam jejaknya.

“Dari sana, kemudian akan dikategorikan kesalahan ringan atau berat. Sanksi-sanksinya bisa berupa SP1 sampai SP3: skorsing, potong gaji, pemutusan hubungan kerja. Dalam masa skorsing, pelaku juga diwajibkan untuk mengikuti semacam layanan konseling untuk memastikan bahwa dia benar-benar memahami kesalahannya.”

Seseorang yang melontarkan candaan seksis, misalnya, berpotensi mendapatkan surat peringatan pertama. Jika masih diulangi, ia akan mendapatkan surat peringatan kedua beserta sanksi yang lebih berat seperti potong gaji. Masih diulangi, akan ada surat peringatan ketiga dan pemberhentian orang tersebut.

Di sisi lain, Uli dari LBH APIK mengkritik penanganan kasus kekerasan seksual dengan perspektif penyelidikan seperti yang kerap digunakan kepolisian.

Bagi Uli, hal tersebut membuat NGO menjadi pihak yang melakukan kritik atas perspektif penanganan kekerasan seksual yang biasa dilakukan oleh aparat penegak hukum karena korban harus memberikan pembuktian.

“Kita (seharusnya) lakukan sendiri tanpa harus membebankannya kepada korban. Jangan sampai itu kita punya prinsip kayak penyidik. Aduh, itu bahaya kan… Lo percayai keterangan korban, jangan menghakimi, jangan nge-judge. Kemudian, ya, silakan dikembangkan,” kata Uli.

Oleh karenanya, ia menilai evaluasi dan pembenahan internal NGO dalam penanganan kekerasan seksual sudah mendesak. Masalah ini setara pentingnya sebagaimana masalah HAM lainnya.

Selain membangun SOP yang berperspektif korban, juga perlu ada transparansi atas penanganan kasus. Korban atau penyintas perlu untuk mengetahui seluruh tahapan yang berlangsung.

Organisasi juga perlu untuk membuat pertanggungjawaban ke publik dengan turut mempertimbangkan persetujuan dan keselamatan korban.

Laporan ini telah disunting (dua paragraf dihapus) pada tanggal 15 Agustus 2022 untuk memenuhi permintaan seorang penyintas yang keberatan kasusnya disebut di artikel ini tanpa seizin penyintas. Permintaan maaf kami secara publik kepada penyintas bisa dilihat di sini.

Laporan ini adalah bagian kedua dari serial reportase #KekerasanSeksualDiTempatKerja kolaborasi Project Multatuli dan KBR. Serial reportase ini didukung oleh Kawan M.

Tim Kolaborasi membuat survei kekerasan seksual di ruang kerja, pembaca bisa berpartisipasi melalui tautan ini: https://bit.ly/KS-ruangkerja

Pembaca bisa mengakses layanan konsultasi psikologi dan aduan dugaan pelecehan dan kekerasan seksual berikut ini:

- Bantuan bagi korban kekerasan: carilayanan.com

- Hotline Kesehatan Mental dan Pencegahan Bunuh Diri: +62 811 3855 472 (L.I.S.A)

- ##NoRecruit List, melalui surat elektronik: [email protected]

- Link aduan kekerasan Komnas Perempuan: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdkS3HC1aSbk44u6joenNT-F-b1Of5aUKnuDUfrj6KLeuxlpg/viewform

- Link aduan KBGO (penyebaran konten intim via digital): https://id.safenet.or.id/laporkasus

Baca artikel lain dari serial ini: