PADA Sabtu malam itu, Laras susah tidur karena merasakan perutnya keram, mulas, dan sakit setengah mati. Ia bolak-balik ke kamar mandi dan mengira ingin buang air besar. Namun, pada dini hari, ia terkejut saat melihat air ketuban berbentuk cairan bening dan merah keluar dari vaginanya.

Laras sama sekali tak memahami apa yang terjadi dengan tubuhnya karena tak pernah seorang pun memberitahu atau mengajarkannya seputar proses kehamilan hingga melahirkan. Meski begitu, saat kejadian itu, instingnya berkata, “Kayaknya ini waktunya melahirkan.”

Laras segera menghampiri dan membangunkan tantenya. Tantenya terkejut dan sontak memaki-maki, “Ya ampun, Laras! Itu, loh, tetanggamu nakal, tapi nggak sampai hamil kayak kamu.”

Keributan dini hari itu membangunkan ayah dan neneknya. Mereka ikut memaki. Ayahnya bahkan hampir menendang tubuh Laras, yang kalut merasakan perutnya sudah sangat kesakitan akibat kontraksi untuk melahirkan.

Selama sembilan bulan ke belakang, Laras memang menyembunyikan kehamilannya. Mungkin karena badannya kecil dan kehamilannya tak terlalu mencolok, dan jarang memakai pakaian ketat, sehingga tak ada seorang pun di keluarganya menyadari apalagi berpikir dia hamil. Satu-satunya yang tampak berubah adalah matanya lebih sayu.

“Saya waktu itu mikir … gimana biar nggak ketahuan sampai lahiran, terus sekolah saya tetap lanjut,” ujarnya.

Laras memupuk banyak harapan di masa depan, salah satunya bisa kuliah kedokteran di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Sekolah baginya adalah jembatan mewujudkan impiannya.

Di sekolah, Laras selalu menempati peringkat tiga besar murid berprestasi. Ia menjuarai lomba pidato di tingkat kota, bahkan mendapatkan Piala Wali Kota bergilir untuk juara satu lomba pidato bahasa Jawa.

Laras sangat khawatir bila sekolah mengetahui dirinya hamil. Ia takut dikeluarkan dari sekolah. Ia takut cita-citanya kandas. Selepas melahirkan pun, ia memohon kepada ayahnya, “Pokoknya saya tetap mau lanjut sekolah, saya enggak mau putus sekolah.”

“Paling nggak saya bisa lulus SMA,” ujar Laras. Ia melihat masa depan yang buram. Keinginannya meneruskan pendidikan sampai jenjang sarjana pupus seketika.

Pihak sekolah menolaknya. Laras diminta pindah sekolah dengan alasan khawatir teman-teman sekolah mengolok-oloknya, dan demi “menjaga nama baik sekolah.” Laras dimutasi ke SMA lain.

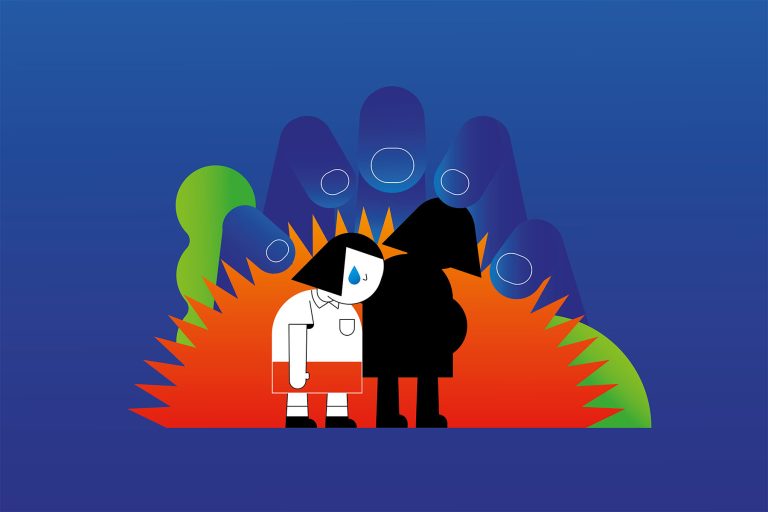

Sementara di kalangan teman-teman dan tetangganya ia jadi sasaran pergunjingan, di sekolah barunya pun sama saja.

Salah satu tetangganya adalah murid di SMA barunya. Cerita Laras hamil dan punya anak pun menyebar dengan cepat. Ia dijauhi rekan-rekannya; tak ada seorang pun yang mengajaknya ke kantin sekolah sementara para pelajar lain jalan bergerombol. Mereka menatapnya dengan sinis. Setiap menit dan setiap hari, Laras merasa gelisah, malu, takut, bingung, rendah diri. Tak ada ruang aman baginya.

Teman-teman sekelasnya menyindir, “Eh, ada temanku hamil duluan. Anaknya cewek. Kok bisa ya sekolah tapi hamil duluan?”

“Kok nggak kasihan sama orangtuanya? Emang dasarnya anak nakal.”

Perundungan itu berkali-kali. Laras hanya terdiam.

Saat Laras kembali ke sekolah lamanya untuk mengambil transkrip nilai, tak ada seorang pun dari guru-gurunya mengacuhkannya. Ia dianggap tidak ada.

“Saya jadi orang yang nggak percaya diri banget. Mau keluar rumah malu, mau sosialisasi sama masyarakat juga minder,” kata Laras, kini berusia 21 tahun. “Ketemu orang itu malu, takut. Takut sama reaksi orang. Berdampak banget buat saya.”

Dunia Laras mendadak gelap. Ia menghabiskan lebih banyak waktu dengan mengurung diri.

Selain menjalani usia 15 tahunnya dengan menjadi seorang ibu, Laras dipaksa menjadi istri. Ia dinikahkan dengan pacarnya, Ami, yang meninggalkan Laras sejak tahu Laras hamil. Ami menolak tanggung jawab. Orangtua Laras meminta Ami bertanggungjawab dengan menikahkan Laras.

Ami adalah adik kelas Laras sewaktu SMP. Sejak mulai pacaran, Ami selalu memaksa Laras berhubungan seksual. Setiap kali Laras menolak, Ami menuduh Laras tak berani untuk merasakan sakit demi Ami, tak sayang lagi dengan Ami, hingga mengancam memutuskan hubungannya.

“Waktu itu pikiran saya … masih takut ditinggal. Terus, takut nggak punya pacar lagi, takut dia bakal pacaran sama orang lain,” ujar Laras.

Saat Laras hamil, Ami seketika mengancam agar Laras mau menggugurkan kandungannya. Laras memilih untuk melanjutkan, Ami marah-marah dan menghilang.

“Perasaan saya sedih terus tiap hari. Gelisah. Pengin nangis saja. Dia nggak punya tanggung jawab, sementara saya tetap sekolah. Dan, di rumah tetap mengurus anak, menyusui,” kata Laras.

Laras menceraikan Ami saat anaknya berusia 1,5 tahun. Laras baru sepenuhnya berani berkomunikasi dengan orang lain selepas lulus sekolah. Ia mulai menata masa depannya kembali pada usia 19 tahun.

“Itu pengalaman yang enggak menyenangkan banget. Banget,” ujar Laras, melihat kembali masa lalunya.

Dikeluarkan dari Sekolah

Kehamilan tak diinginkan, atau akronimnya KTD, seperti yang dialami Laras adalah “lingkaran masalah yang mengitari remaja,” ujar Direktur Yayasan Kesehatan Perempuan Nanda Dwinta Sari. Ia menimbulkan efek domino cukup panjang, dari dampak kesehatan reproduksi remaja, kesehatan mental, akses pendidikan, ekonomi, dan seterusnya.

“Kalau dari aspek sosial, tentu mereka bingung dan tidak tahu harus melakukan apa. Dalam kebingungan itu, mereka harus menghadapi pengucilan oleh lingkungan sekitar,” tambah Nanda.

“Akhirnya dari keluarga, dengan pemahaman pas-pasan juga, mencari solusi instan, yaitu dinikahkan. Terjadilah perkawinan anak,” lanjutnya.

Angka kehamilan tak diinginkan di kalangan remaja Indonesia masih cukup tinggi. Saat pandemi Covid-19, angkanya meningkat hingga sekitar 420 ribu (17.5%). Untuk usia 15-19 tahun, angkanya mencapai 16 persen, menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

Riset Dasar Kesehatan tahun 2018, yang dikerjakan setiap lima tahun sekali oleh Kementerian Kesehatan untuk mengukur capaian pembangunan kesehatan, menyebut 58,8 persen perempuan usia 10-19 tahun pernah hamil, dan 25,2 persen sedang hamil. Indeks Pembangunan Pemuda Indonesia menunjukan ada peningkatan kehamilan di kalangan remaja, dari 16,52 persen (2015) menjadi 20,17 persen (2018).

KTD di kalangan remaja turut menjadi penyumbang tingginya angka perkawinan anak. Laporan Badan Pusat Statistik tahun 2019 menunjukkan setidaknya 1 dari 9 perempuan Indonesia berusia 20-24 tahun telah menikah saat berusia di bawah 18 tahun. Selain itu, data tahun 2015, terdapat sekitar 2 juta perempuan Indonesia yang sudah kawin dan putus sekolah saat usia di bawah 15 tahun.

Sekolah kerap mengeluarkan atau mendesak pelajar yang mengalami KTD agar mau mengundurkan diri dari sekolahnya, sekalipun aturan ini tidaklah tertulis. Tidak ada kebijakan yang mengatur seorang pelajar hamil harus diberhentikan dari sekolah. “Tapi sekolah seringkali memakai kategori kenakalan remaja,” ujar Nanda. “Jadi siswa dipaksa bisa dikeluarkan.”

Pilihan lain yang umumnya diberikan kepada pelajar yang mengalami KTD adalah mengejar pendidikan Setara, akses bagi pendidikan masyarakat dan pendidikan khusus yang disediakan negara. Dengan begitu, ia tak perlu belajar bersama teman-teman sekolahnya. Opsi lain adalah pindah sekolah sebagaimana dialami Laras.

Peran Sekolah untuk Menghentikan Diskriminasi

Nanda berkata permasalahan KTD tak bisa sekadar dilihat sebagai “kenakalan remaja”, melainkan buntut dari masalah lain, salah satunya kekosongan edukasi seksual.

Mayoritas remaja yang mengalami KTD adalah korban dari kekerasan seksual, menurut Nanda. Rata-rata mereka belum memahami hubungan seksual yang konsensual, ataupun tidak sadar tengah dimanipulasi, untuk melakukan hubungan seksual.

“Kita memang masih perlu untuk membongkar permasalahan KTD karena di Indonesia, hampir tidak ada remaja yang hamil lalu sekolah tanpa mengalami diskriminasi,” ungkap Nanda. Click To TweetNamun, perjalanan untuk membongkarnya pun sulit, tambah Nanda. Dampaknya, segala masalah ikutan, termasuk putus sekolah, dinormalisasi karena dianggap sebagai “sanksi”.

Salah satu langkah untuk mengikis dampak KTD terhadap kalangan remaja adalah keberanian pihak sekolah untuk tetap memberikan hak dan pilihan melanjutkan pendidikan terhadap siswa bersangkutan, ujar Nanda.

Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia Retno Listyarti mengakui masih umum pihak sekolah meminta murid yang hamil untuk mengundurkan diri. Seharusnya pendekatan itu bisa disetop.

Pihak sekolah harus berani, “Bisa diminta cuti dahulu, nanti setelah melahirkan diberikan kesempatan melanjutkan sekolah,” kata Retno.

Kemudian, idealnya, pihak sekolah perlu memberikan konseling terhadap pelajar yang hamil, bisa dilakukan melalui guru bimbingan konseling.

“Setidaknya, guru BK menjadi tempat yang aman untuk anak bercerita atau mengadu. Kalau guru BK merasa anak membutuhkan bantuan lebih ke psikolog maupun psikiater, guru BK itu dapat merujuk ahlinya,” menurut Retno.

Retno menilai perundungan terhadap pelajar yang mengalami kehamilan tak diinginkan juga sepatutnya menjadi kewajiban sekolah untuk menanganinya. Penanganan ini sebetulnya sudah diatur dalam kebijakan lewat Permendikbud tahun 2015 tentang pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan.

“Sekolah harus memiliki sistem pengaduan yang dapat melindungi korban dan saksi sehingga mereka berani bersuara,” tegas Retno.

Sementara Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Jumeri, menilai siswa yang mengalami KTD pada kelas awal sebaiknya berhenti untuk belajar di sekolah formal, lanjut ke jalur non-formal, ikut program kesetaraan.

“Kalau anak itu sudah kelas akhir, tetap menjadi siswa dengan pembelajaran jarak jauh,” kata Jumeri. “Kalau dia tetap belajar di sekolah, secara psikologis anak tersebut akan tertekan.

Tulisan ini adalah bagian dari serial reportase #PendidikanSeksual tentang hak kesehatan seksual dan reproduksi di kalangan anak muda yang didukung oleh program fellowship jurnalistik dari Rutgers WPF Indonesia.