ABBY

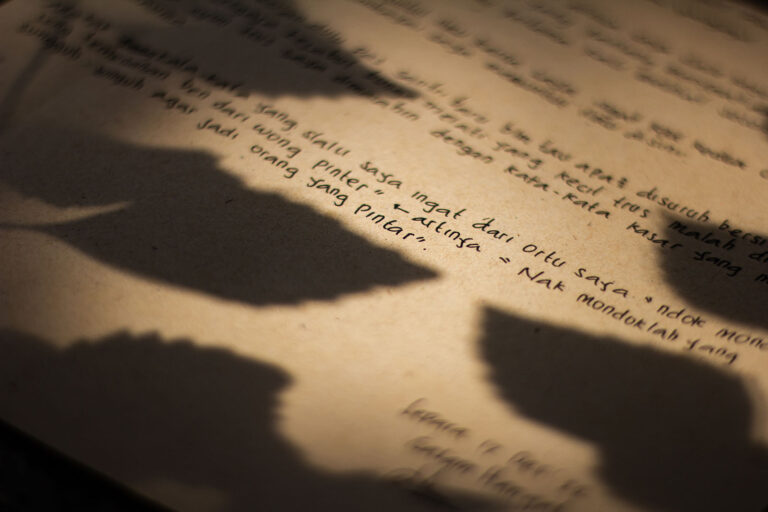

Saat itu paruh kedua tahun 2017. Abby baru saja kembali ke kos setelah menyelesaikan kegiatan perkuliahan. Sebuah notifikasi muncul di ponselnya: seseorang yang tidak ia ikuti mengirimkan pesan langsung ke akun Instagramnya. Saat Abby membuka pesan tersebut, ia mendapati foto-foto dirinya, tanpa busana.

“Shock banget. Terus, udah begitu, [aku] benar-benar cuma bisa lihat gambarnya doang, enggak percaya orang ini punya [foto-foto itu].”

Abby menangis semalaman di kamar kosnya. Ia masih tak percaya foto-foto pribadinya bisa berada di tangan orang asing. Kepalanya dipenuhi pertanyaan dan kecemasan. Siapa saja yang sudah melihatnya? Bagaimana ia harus menceritakan hal ini kepada kekasihnya? Apa yang akan dikatakan orangtuanya? Apakah teman-temannya di kampus tahu? Bagaimana ia bisa fokus mengerjakan tugas kuliah dengan masalah sebesar ini di depan mata?

Malam itu, Abby ingin mati saja.

Tak berselang lama, teror yang Abby terima berlipat ganda. DM Instagram-nya dipenuhi pesan-pesan melecehkan dari berbagai akun yang tak ia kenal. Sebagian memberi tahu bahwa mereka memiliki foto-foto pribadinya, sebagian lagi “menawar” dirinya. Abby bilang, pasca kejadian tersebut, ia sudah memblokir ratusan akun tak dikenal yang mencoba mengikuti dan melecehkannya melalui DM Instagram.

Usut punya usut, foto-foto pribadi Abby juga tersebar di internet melalui sebuah folder Google Drive. Di dalam folder tersebut, terdapat lebih dari 250 folder lain yang berisi foto dan video perempuan-perempuan selain Abby, lengkap dengan nama dan akun media sosial mereka. Satu folder untuk satu perempuan.

Folder tersebut dapat dengan mudah ditemukan di berbagai forum digital dan media sosial, termasuk Twitter. Itulah sebabnya, Abby banyak menerima pesan dari orang asing di Instagram.

Abby tak tahu siapa yang menyebarkan foto dan data dirinya ke folder tersebut. Ia sempat berusaha mencari tahu, menghubungi para mantan kekasihnya, menelusuri akun-akun yang mengikutinya di Instagram, tetapi tak menemukan bukti yang cukup kuat untuk mengatakan dengan tepat siapa pelakunya.

Namun, Abby mengetahui satu hal: saat konten intimnya sudah tersebar secara masif di internet, tak ada banyak hal yang bisa ia lakukan untuk menghentikannya. Orang-orang bisa dengan mudah menduplikasi fotonya atau tautan folder tersebut, menyimpannya, dan menyebarluaskannya lagi kapan pun mereka mau.

Tak hanya di Google Drive, foto-foto Abby juga tersebar di kalangan teman-teman kampusnya melalui DM yang mereka terima dari akun anonim di Instagram. Beruntung, teman-temannya cukup suportif, bahkan menawarkan bantuan jika Abby ingin mencari tahu pelaku atau melaporkan kasusnya ke pihak kepolisian. Namun, Abby tidak melaporkan kasusnya ke pihak kampus maupun kepolisian karena tidak ingin masalahnya berlarut-larut.

“Di dalam pikiranku, ‘buat apa?’ gitu. Soalnya, walaupun udah ngelapor, setahun atau dua tahun lagi mereka bisa nge-share [fotonya] lagi. Sama aja,” ujar Abby.

Empat tahun berselang, Abby masih kerap menerima teror dan pesan-pesan melecehkan. Saat berbincang dengan saya pada pertengahan September 2021 lalu, Abby menceritakan pesan melecehkan terbaru yang ia terima, kira-kira tiga pekan sebelum pertemuan kami. Seseorang yang tidak ia kenal mengiriminya surel berisi dua foto pribadinya dan mengajaknya berhubungan badan dengan imbalan tiga juta rupiah. Abby langsung menghapus surel tersebut. Ia sudah terlalu lelah. Ia tak lagi peduli.

“Udah capek banget, to the point di mana akhirnya, ya, udah. Cuma bisa bodo amat, udah enggak bisa ngapa-ngapain lagi.”

LIA

Keputusasaan terhadap sistem hukum dan penyelesaian kasus penyebaran konten intim nonkonsensual tak hanya dialami oleh Abby. Lia, korban penyebaran konten intim nonkonsensual lain yang juga membagikan kisahnya kepada saya, menyampaikan hal serupa.

“Sempat mikir mau lapor ke polisi, cuma teman aku bilang, aku punya duit berapa? Duit aku kencang, enggak? Kalau kencang, bisa,” kata Lia.

Lia ingat betul peristiwa itu. April 2018. Seorang teman laki-laki yang ia kenal di kampus mengancam akan menyebarkan foto-foto pribadinya jika Lia tidak segera putus dengan pacarnya. Bersama dengan ancaman tersebut, si teman juga mengirimkan tiga foto Lia, tampak belakang dan hanya menggunakan celana dalam.

Lia tak tahu kapan ketiga foto itu diambil. Meski begitu, ia dapat mengenali tubuhnya. Jelas bahwa sosok yang ada di foto-foto tersebut adalah dirinya, sedang berganti pakaian di kamar kosnya.

Untuk sesaat, Lia tak percaya. Ia mengumpat, lalu meminta temannya untuk menghapus foto-foto itu karena ia merasa tak nyaman. Lia harap, apa yang baru saja terjadi hanyalah gurauan semata.

Dua bulan setelahnya, orang yang sama mengirimkan tiga foto pribadi Lia yang lain kepada kekasih Lia saat itu. Tak hanya itu, terduga pelaku pun mengatakan kepada Lia bahwa foto-fotonya telah tersebar ke sebuah folder Dropbox, beserta dengan dengan username Instagram dan nama lengkapnya. Persis seperti yang terjadi kepada Abby.

Dari sana, foto-foto Lia tersebar ke lebih banyak tempat, salah satunya 4chan. Forum berbagi gambar dan foto anonim ini juga menjadi titik awal “Celebgate”, julukan warganet untuk kasus penyebaran lebih dari 500 konten intim para selebritas dunia secara nonkonsensual pada 2014 silam.

“Yang aku kaget, teman aku yang enggak satu kampus sama aku dan suka buka forum itu sampai tahu. [Dia] sampai nanya ke temanku yang satu lagi, ‘Eh, ini fotonya Lia bukan, sih? Gue dapat dari forum 4chan’,” ujar Lia, menirukan apa yang ia dengar dari kawannya.

Peristiwa ini berdampak besar pada kesehatan mental Lia. Selama dua semester, ia kerap cemas berlebih, mendapatkan serangan panik, dan takut sendirian. Ia stress dan sulit fokus pada perkuliahan. Indeks Prestasi Semester-nya menurun drastis dan ia perlu mengulang sejumlah mata kuliah. Akibatnya, kelulusannya pun harus tertunda.

Meski telah mengalami banyak kerugian dan trauma, Lia tetap tidak melaporkan kasus yang menimpanya. Menurutnya, melapor ke pihak kampus dan kepolisian adalah upaya sia-sia selama sistem penanganan dan peradilan kasus kekerasan seksual belum berpihak kepada korban. Kalaupun melapor, apakah foto-fotonya bisa sepenuhnya hilang dari internet?

Lia mencoba untuk “bodo amat”. Sudah terlalu banyak waktu dan tenaga yang ia habiskan untuk memikirkan kasus ini. Ia ingin melanjutkan hidup dan fokus menyelesaikan kuliah.

“Aku pikir, kalau aku marah-marah terus, aku enggak maju-maju.”

Namun, saat pertama kali menceritakan kisahnya kepada saya, Lia menangis. Trauma dan kemarahannya tak pernah benar-benar hilang.

ASRI

Tak hanya melalui platform berbagi dokumen seperti Google Drive dan Dropbox, penyebaran hingga perjual-belian konten intim nonkonsensual juga lumrah ditemui di platform media sosial, utamanya Twitter dan Telegram. Asri adalah salah satu korbannya.

Pada akhir Februari 2020, seorang lelaki yang Asri kenal dari aplikasi kencan daring memintanya untuk mengirimkan foto tanpa busana. Mereka memang berencana bertemu keesokan harinya. Si lelaki berjanji bahwa saat keduanya bertemu, Asri boleh menghapus foto tersebut dari ponselnya. Namun, pada hari pertemuan, lelaki tersebut menghilang, tak bisa dihubungi.

Pada 2021, Asri menemukan foto tanpa busananya di Twitter. Foto yang ia ambil dan kirimkan ke calon teman kencannya tahun lalu. Foto tersebut ia temukan di akun yang memang khusus dibuat untuk “mengoleksi” dan menyebarkan foto dan data pribadi perempuan-perempuan muda.

Asri pun langsung meminta teman-temannya untuk melaporkan twit dan akun tersebut ke Twitter. Selain itu, Asri juga mengirim pesan langsung ke akun Twitter tersebut, mengaku sebagai temannya dan meminta pemilik akun untuk menghapus twit yang berisi foto-fotonya.

Akun yang mempublikasikan foto-foto Asri kini sudah ditangguhkan oleh Twitter. Namun, Asri yakin foto-fotonya masih ada di internet.

“Aku yakin foto aku enggak cuma di situ aja, Pasti ada di Google Drive, ada di akun-akun Twitter jahat lainnya,” ujarnya.

Sama seperti Abby dan Lia, Asri juga tidak melaporkan kasusnya ke pihak kepolisian. Menurutnya, dalam penanganan kasus-kasus kekerasan berbasis gender online (KBGO), polisi seringkali tak dapat diandalkan.

“Yang ada memarnya aja enggak diproses, apalagi yang enggak ada wujud [kekerasan fisik]-nya.”

Dari Twitter, Google Drive, hingga Telegram

Abby, Lia, dan Asri hanyalah tiga dari sekian banyak korban KBGO jenis penyebaran konten intim nonkonsensual di Indonesia. Berdasarkan data dari Catatan Tahunan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (CATAHU Komnas Perempuan) 2021, terdapat 510 kasus KBGO yang dilaporkan kepada Komnas Perempuan atau lembaga layanan lain pada 2020. Sebanyak 71 di antaranya dikategorikan sebagai kasus penyebaran konten intim nonkonsensual.

Selain Komnas Perempuan, Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFENet), sebuah organisasi nonpemerintah yang memperjuangkan hak-hak digital di Asia Tenggara, juga mencatat jumlah dan jenis laporan KBGO yang mereka terima. Dalam Laporan Situasi Hak-Hak Digital Indonesia 2020 yang mereka terbitkan, tercatat bahwa SAFENet menerima 468 laporan kasus penyebaran konten intim nonkonsensual pada 2020. Persentasenya mencapai 75% dari total laporan yang berjumlah 620 kasus.

Namun, angka-angka di atas hanyalah puncak gunung es. Kasus-kasus penyebaran konten intim yang tak dilaporkan, seperti kasus Abby, Lia, dan Asri, jauh lebih banyak. Untuk mencari tahu seberapa masif praktik penyebaran konten intim nonkonsensual sistemik ini, usai berbincang dengan Abby, Lia, dan Asri, saya mencoba melakukan penelusuran kecil, dimulai dari Twitter.

Tak sulit menemukan akun-akun yang dibuat khusus untuk menyebarkan dan memperjualbelikan konten intim orang lain secara nonkonsensual di Twitter. Memang, akun-akun ini tidak menggunakan tagar atau kata kunci spesifik di twit-twit mereka yang dapat memudahkan pencarian. Namun, jika sudah menemukan satu akun, akan sangat mudah bagi kita untuk menemukan akun-akun lain yang serupa. Sebab, umumnya akun-akun ini berjejaring; saling mengikuti, meretwit, dan menyukai konten milik satu sama lain.

Dengan cara ini, dalam empat hari, kami menemukan 72 akun Twitter yang terindikasi menyebarkan konten intim nonkonsensual, seperti @s******_viral, @n****es, dan @su*****al. Jumlah pengikut akun-akun ini berkisar antara ribuan hingga ratusan ribu akun. Akun @s******_viral yang dibuat pada November 2020, misalnya, memiliki lebih dari 436.200 pengikut.

Selain menyebarkan konten intim nonkonsensual, kebanyakan akun-akun ini juga menjual akses grup Telegram berbayar yang mereka kelola. Harganya beragam, mulai dari Rp25.000 hingga Rp200.000 per grup. Beberapa akun Twitter bahkan memiliki grup Telegram yang sama, mengindikasikan bahwa akun-akun Twitter tersebut dikelola oleh orang yang sama. Isinya grupnya bisa ditebak: lebih banyak lagi konten-konten intim nonkonsensual, baik foto maupun video.

Saat artikel ini ditulis, sebagian besar akun-akun tersebut sudah ditangguhkan oleh Twitter atau berganti username sehingga tak dapat lagi diakses. Namun, layaknya pepatah “mati satu, tumbuh seribu”, akun-akun baru sejenis terus bermunculan setiap hari.

* * *

“Bang, mau beli video koleksi pribadi mantan gue, enggak? Anak Surabaya. Hehe.”

Pesan tersebut masuk ke akun Telegram samaran saya pada Selasa, 4 November 2021. Pengirimnya menggunakan nama “Zetsu”, karakter di serial komik Naruto, sebagai display name-nya. Kemungkinan besar, si pemilik akun mendapatkan kontak Telegram samaran saya dari salah satu grup jual-beli konten intim nonkonsensual yang saya susupi beberapa hari sebelumnya.

Setelah mengumpulkan data akun-akun Twitter penyebar konten intim nonkonsensual yang juga menjual akses grup Telegram berbayar, saya memang mencoba membeli akses grup Telegram dari enam akun berbeda.

Saat menghubungi para admin grup, umumnya para calon pembeli akan langsung dikirimi daftar paket yang dapat mereka pilih beserta harganya. Di satu akun, dengan membayar 100 ribu rupiah saja, saya bisa mendapatkan akses ke tiga grup Telegram yang menampung tiga kategori konten berbeda (Indonesia, Hijab Indonesia, dan Barat/Jepang), grup info open BO dan video call sex (VCS), folder berisi foto dan video pribadi perempuan-perempuan sebesar 2,3 TB, dan folder video pornografi Jepang sebesar 8,4 TB. Di akun lain, dengan membayar 400 ribu rupiah, saya bisa mendapatkan akses ke sembilan grup Telegram, termasuk grup yang menampung dan menyebarkan konten-konten pornografi anak.

Selain biaya yang tertera pada daftar harga, salah satu admin grup juga mengharuskan saya untuk membayar “biaya privasi” sebesar Rp100.000,00 sebelum ia memberikan saya akses ke grup yang ia kelola. Sang admin bilang, dengan membayar “biaya privasi”, saya akan diundang ke grup baru jika suatu saat grup yang ia kelola diblokir Telegram.

Setelah memilih paket, calon pembeli akan diarahkan untuk membayar. Metode pembayaran yang ditawarkan umumnya cukup beragam, mulai dari transfer antar bank hingga transfer antar dompet digital layaknya Go-Pay dan OVO.

Di setiap grup Telegram yang saya masuki, terdapat ribuan konten pornografi dan objektifikasi perempuan. Sebagai contoh, dalam grup Telegram bernama “S***** 5 FULL HD” yang terafiliasi dengan akun Twitter @f******nak, terdapat 13.684 konten foto dan video pornografi yang diunggah admin grup selama kurun waktu Oktober 2021 hingga Februari 2022. Beberapa konten tersebut didapatkan dari TikTok, Instagram, dan OnlyFans. Ada pula konten-konten “amatir” yang kami curigai sebagai konten intim yang disebar secara nonkonsensual.

Kami menelusuri sejumlah pemilik akun-akun yang menjual konten nonkonsensual tersebut, dan menemukan beberapa nama pelaku dari nomor handphone yang terdaftar di sistem pembayaran seperti OVO dan nama rekening bank. Beberapa di antaranya nomor 082273918*** terdaftar atas nama Indyka Giran Mahardani, 089602186*** atas nama Yusri, dan 081262528*** Erwin Putra Pratama. Kami menghubungi mereka untuk melakukan konfirmasi, namun tidak ada satu pun jawaban dari mereka.

Sulit Ditangani

Sebenarnya, Indonesia memiliki beberapa aspek hukum yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku penyebaran konten intim nonkonsensual di internet, salah satunya adalah Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pasal ini melarang “setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.” Pelanggarnya dapat diancam dengan pidana penjara maksimal 6 tahun dan/atau denda paling banyak 1 miliar rupiah.

Selain UU ITE, pelaku penyebaran konten intim nonkonsensual di internet juga dapat dijerat menggunakan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pornografi yang mengatakan bahwa:

Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:

-

- persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;

- kekerasan seksual;

- masturbasi atau onani;

- ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;

- alat kelamin; atau

- pornografi anak.

Sayangnya, menurut panduan yang diterbitkan SAFENet, kedua pasal tersebut dinilai berisiko dan dapat menjadi bumerang bagi korban. Pasal 27 ayat (1) UU ITE mungkin saja turut menjerat korban, khususnya jika korban mengirimkan konten intim tersebut ke pelaku seperti yang terjadi pada kasus Asri. Selain itu, larangan memproduksi pornografi pada Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pornografi juga menambah kerentanan korban yang membuat konten intimnya untuk konsumsi pribadi, seperti Abby.

Upaya pelaporan dan penanganan kasus-kasus penyebaran konten intim nonkonsensual—terutama kasus sistemik seperti yang terjadi di Telegram dan Google Drive—pun kerap menemui berbagai kendala, salah satunya adalah berbelitnya alur pelaporan konten yang disediakan penyedia platform digital.

Ellen Kusuma, Kepala Sub Divisi Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) SAFENet, sempat berupaya membeli dan melaporkan folder Google Drive berisi konten intim nonkonsensual ke Google. Sayangnya, penyedia platform digital tersebut mengatakan bahwa pelaporan hanya bisa dilakukan per konten. Jika di dalam folder tersebut terdapat 250 konten intim nonkonsensual, pelapor harus membuat 250 laporan terpisah.

“Alasannya adalah karena bisa jadi folder tersebut berisi macam-macam [dokumen] yang tidak berhubungan sama sekali.”

Selain penyedia platform digital, Ellen juga mempertanyakan keseriusan pihak kepolisian dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dalam penanganan kasus-kasus penyebaran konten intim nonkonsensual di media sosial. Padahal, kedua institusi tersebut memiliki sarana dan prasarana tata kelola konten digital. Polri memiliki Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) yang kerap melakukan patroli siber, sedangkan Kemenkominfo memiliki mesin pengais (crawler) “konten internet negatif” bernama Ais yang pengadaannya memakan anggaran sebesar Rp200 miliar rupiah.

“Lo memantau apakah enggak ngapa-ngapain? Atau nunggu ada laporan dari korban terlebih dahulu baru bisa take down?” ujarnya.

Saat ditanya mengenai hal ini, M. Yunus Saputra, Kepala Analisis Dittipidsiber Bareskrim Polri, menyatakan bahwa timnya kesulitan menangani kasus-kasus penyebaran dan perjual-belian konten intim nonkonsensual karena sifatnya yang “mati satu, tumbuh seribu”.

“Kami belum selesai menangani satu kasus, sudah ada lagi yang baru. Jadi, capek. Enggak bisa dalam [penyelidikannya].”

Serupa dengan Ellen, Yunus pun mengeluhkan kebijakan privasi penyedia platform digital yang kerap menjadi hambatan penanganan kasus-kasus KBGO. Ia menjelaskan, meski kepolisian memiliki wewenang untuk meminta data diri pelaku kepada penyedia platform digital, platform digital hanya akan memberikan data pengguna kepada kepolisian untuk penyelidikan kasus-kasus tertentu, seperti korupsi, terorisme, dan pornografi anak. Prosesnya pun membutuhkan waktu yang lama.

Saat membeli akses grup Telegram yang menyebarkan konten intim secara nonkonsensual, saya mendapatkan nama dan nomor rekening beberapa pengelola grup. Namun, keberadaan nama dan nomor rekening pengelola grup nyatanya tidak mempermudah proses identifikasi pelaku. Sebab, menurut Undang-Undang Perbankan, pihak kepolisian perlu bersurat terlebih dahulu dengan Menteri Keuangan untuk memperoleh data pelaku dari pihak bank.

“Masalah yang kedua, rekening-rekening itu juga ada pemainnya sendiri, [seperti] yang buka rekening palsu begitu. Jadi, walaupun ada nomornya, ada namanya, itu belum tentu digunakan oleh si pelaku,” tambah Yunus.

Menangani kasus KBGO memang bukan hal yang mudah, terlebih mengingat buruknya tata kelola konten digital di Indonesia. Namun, Ellen menekankan pentingnya kerja sama dan koordinasi antara semua pemangku kepentingan agar penanganan KBGO dapat dilakukan dengan cepat dan korban tidak mendapatkan kekerasan berulang.

“Harusnya, semua stakeholders itu bergandeng tangan. Jangan jalan sendiri-sendiri. Kalau kepolisian ada keterbatasan, misalnya, mungkin bisa dapat support dari platform digital untuk mencari petunjuk,” ujarnya.

“Sampai saat ini, penanganan KBGO masih ada di pundak organisasi masyarakat sipil sama korban, paling banyak, dibandingkan institusi-institusi yang memang harusnya bertanggung jawab atas itu.”

Abby, Lia, dan Asri bukanlah nama asli dari para penyintas. Nama disamarkan untuk melindungi identitas para penyintas.

Tim riset: Eben Haezar, Giovanni Alvita Diera

Kontak Bantuan

Kekerasan seksual bisa terjadi kepada siapa saja. Jika kamu mengalami kekerasan seksual, memiliki kerabat yang mengalami kekerasan seksual, atau menemukan tindak kekerasan seksual di sekitarmu, kamu bisa mencari bantuan medis, psikologis, dan hukum dari lembaga-lembaga yang ada di tautan ini.