NAMANYA Carahanna Marianne. Biasa dipanggil Cara. Aku mengenalnya lima tahun lalu saat kami tergabung grup percakapan komunitas queer di jejaring media sosial. Dalam waktu cepat, kami jadi teman akrab. Kami berdua adalah transpuan.

Carahanna adalah nama yang dipakainya sejak memutuskan memperkenalkan diri sebagai transpuan pada 2018. Aku tak akan menyebutkan nama aslinya karena dalam aturan tak tertulis sesama transpuan, ada larangan memunculkan kembali nama lahir dari keputusan kami mengubah identitas.

Cara berumur 27 tahun, anak pertama dari tiga bersaudara. Ia berasal dari Ambon. Rambutnya keriting mengembang dicat merah cokelat, kulitnya sawo matang. Ia tidak ragu lagi memakai baju perempuan yang feminin seperti rok dan gaun; senang bersolek dan merias wajahnya.

Ia merantau ke Jakarta pada 2018. Kini bekerja di sebuah perusahaan televisi swasta. Perempuan yang memiliki gelar sarjana studi Bahasa Inggris ini memang sejak lama ingin tinggal di Jakarta. Ia senang di kantornya yang sekarang. Lingkungan kantornya menerimanya secara terbuka.

Aku senang berteman dengan Cara karena ia pribadi ceria, tegas, dan penyayang.

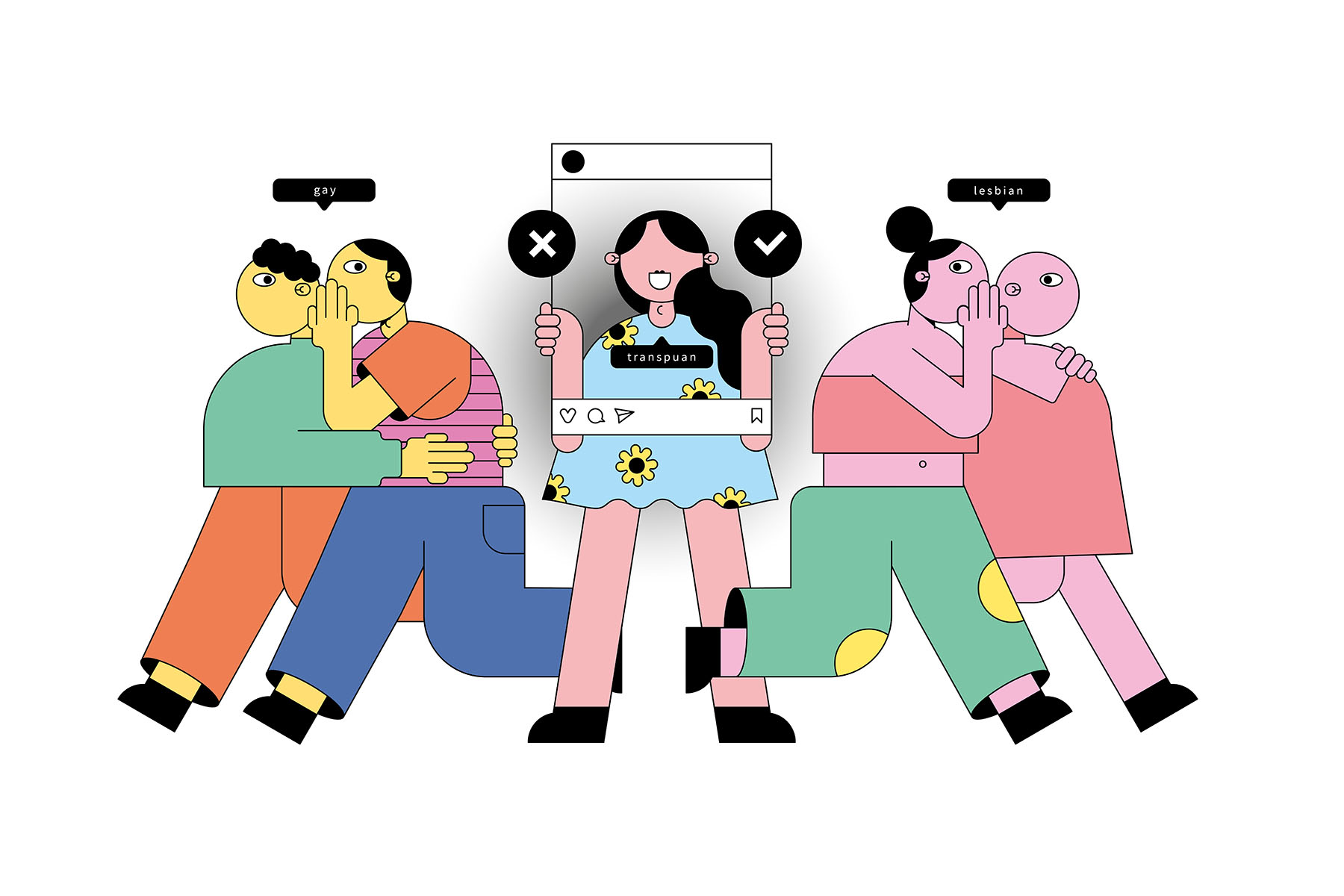

Cara aktif dalam gerakan perjuangan hak-hak transpuan. Jika ada aksi menyuarakan hak-hak perempuan dan LGBT (lesbian, gay, biseksual, transgender) di Jakarta, ia sering ikut serta. Ia aktif di media sosial, punya 4 ribuan pengikut di akun Instagram dan Twitter. Namun, sayangnya, tidak semua orang yang mengenalnya lewat media sosial menyukai dirinya. Ada saja yang menyerangnya dengan tendensi transfobia.

“Gue inget ada satu botty yang bilang kalau gue nggak pantes jadi perempuan karena muka gue laki banget dan bulu di tubuh gue banyak. Ada yang bilang gue terlalu item, idung gue terlalu besar. Pokoknya gue nggak cocok banget jadi perempuan, deh,” kata Cara tergelak dari kamar kosnya saat kami mengobrol via Zoom. “Bahkan pernah ada satu gay yang manggil gue ‘Gorilla Maybelline’.”

Meski banyak kasus transfobia berasal dari orang-orang di luar LGBT, tapi perundungan yang diterima Cara justru datang dari kelompok gay dan lesbian. Ia sering mengingatkan transfobia masih bercokol dalam komunitas queer di Indonesia.

Di media sosial, Cara sering menyampaikan pikirannya soal memperjuangkan hak-hak hidupnya sebagai transpuan. Tapi, di media sosial juga ia mengalami perundungan oleh cis-queer yang masih transfobik.

Cara menjelaskan bagaimana komunitas yang seharusnya menjadi ruang aman justru berbalik menjadi ruang penghakiman bagi dirinya dan teman-teman transpuan lain.

“Gue nggak nyaman banget kalau datang ke satu pertemuan khusus komunitas queer yang banyak cis-gay. Karena di otak gue, pasti gue bakal diliatin sinis atau bahkan mungkin ada yang berani ngelecehin gue secara verbal.”

Di media sosial, kata Cara, “banyak yang suka komen nggak jelas, ‘Ini yakin perempuan?” Padahal yang komentar itu juga queer. Harusnya tahu dan ngerti dong tentang keberagaman ekspresi dan identitas gender?”

Aku menghubungi Krisna, koordinator Queer Language Club Jakarta, perkumpulan ruang aman untuk teman-teman queer di Jakarta dan sekitarnya.

Menurutnya, transfobia dalam komunitas queer memang bukan hal baru. Sejak dulu, komunitas transgender menjadi kelompok yang sering dikucilkan dari komunitas queer oleh cis-queer. Mulai dari penghakiman, pelecehan verbal, sampai outing atau dilela paksa, dibocorkan identitas gendernya kepada orang banyak.

Pelecehan itu, kata Krisna, sering diterima oleh teman-teman transgender, khususnya transpuan, dari cis-queer sendiri.

Menurut Krisna, tendensi transfobia oleh cis-queer berasal dari patriarki. Patriarki adalah sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai pemegang kuasa utama dalam politik, sosial, dan lain-lain. Sistem ini menyebabkan laki-laki dan segala atribut yang dilekatkan kepadanya (jantan, maskulin, dan sejenisnya) dipandang lebih unggul daripada perempuan (betina, feminin, dan sejenisnya).

Sistem ini menyebabkan transpuan dipandang rendah karena tak hanya mereka kebanyakan berekspresi sangat feminin, tapi juga dianggap menyia-nyiakan “privilese” yang diberikan kepada mereka saat negara melekatkan gender “laki-laki” ketika mereka lahir. Karena itu, dalam sistem sosial yang masih sangat memuja-muja maskulinitas, transpuan dianggap kelompok dengan kasta sosial paling rendah.

Riset Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat tahun 2017 menunjukkan transgender, terutama transpuan, merupakan kelompok paling banyak menjadi korban stigma, diskriminasi, dan kekerasan berbasis orientasi seksual dan ekspresi gender.

Penelitian terhadap pemberitaan di media daring itu menemukan 973 korban, dengan 715 orang (73.86%) di antaranya adalah kelompok transgender. Ini terjadi karena transgender, terutama transpuan, paling terlihat penampilannya sehingga masyarakat mudah mengidentifikasinya.

Namun, sayangnya, dalam komunitas queer itu sendiri masih ada sikap transfobia.

Menginvalidasi Pengalaman Transgender

Di sisi lain, cis-queer yang transfobik merasa memiliki hak untuk memutuskan apakah suatu perkataan atau tindakan yang ditujukan kepada teman-teman transgender adalah suatu bentuk transfobia atau bukan. Tindakan ini telah menyempitkan ruang transgender untuk bisa bersuara sementara para perundung ini tidak pernah merasakan bagaimana hidup sebagai transgender.

Ketika cis-queer menjadi pihak yang memutuskan sesuatu yang seharusnya menjadi urusan atau hak teman-teman transpuan, ada potensi pembungkaman di situ, kata Cara.

Cis-queer tentu memiliki posisi lebih tinggi dari masyarakat dibandingkan transpuan pada umumnya, sehingga mereka lebih didengar. Sebaliknya, suara teman-teman transpuan sudah dibungkam sejak awal.

Berekspresi feminin sejak kecil, Cara sering diolok-olok karena ekspresinya tersebut. Setelah dewasa, cacian itu tidak lagi berdampak besar baginya saat dewasa. “Cuma angin lewat. Udah kebal gue.” Meski begitu, dalam satu masa, ia sering mempertanyakan dirinya, seperti: “Apa memang aku sejelek itu? Apakah aku tidak berharga?”

“Nah, sekarang gue lebih mikirin temen-temen transpuan lain yang diserang lewat media sosial. Kalo gue baca komentarnya, gue sering kepikiran, ‘Mereka kuat nggak, ya?”

Aku juga sering di-bullying oleh cis-queer, terutama oleh laki-laki cis-gay. Mereka sering menginvalidasi keperempuananku sampai menyerang keimananku.

Salah satunya ketika laki-laki cis-gay mengatakan bahwa aku belum bisa dibilang “perempuan” karena belum melakukan transisi medis. Untungnya, banyak teman transpuan yang menguatkanku, termasuk Cara.

Dalam perbincangan kami, Cara mengingatkan apa yang dialaminya, juga teman-teman transpuan lain, terjadi juga di Amerika Serikat. Dalam wawancara dengan seorang jurnalis bernama Eric Marcus pada 1989, Sylvia Rivera, transpuan-cum-aktivis hak-hak LGBT, menjelaskan bahwa bersama Marsha P. Johnson, ia mendirikan sebuah rumah aman untuk anak-anak LGBT tunawisma bernama STAR (Street Transvestite Action Revolutionaries).

Untuk menghidupinya, mereka membutuhkan banyak bantuan. Ia dan Marsha adalah pekerja seks, yang kesulitan memenuhinya. Akhirnya, mereka meminta bantuan ke beberapa organisasi gay dan lesbian di Kota New York, tapi ditolak. Menurut Sylvia, alasan mereka menolak dirinya dan Marsha adalah karena banyak aktivis cis-queer, terutama yang berkulit putih, malu akan keberadaan transpuan terutama yang berkulit hitam atau memiliki ras Latin. Alasan itu juga yang membuat Sylvia dan Marsha sering ditolak di acara-acara protes oleh banyak aktivis cis-queer.

Selalu dan selalu, setiap Cara membaca tentang transpuan-transpuan hebat yang sering dipinggirkan oleh aktivis cis-queer, hatinya bergejolak. Rasa lelah bercampur amarah beradu dalam hatinya.

“Kami, sebagai transpuan, pengin semua minoritas, terutama minoritas gender, bisa setara dengan masyarakat cis-heteroseksual di luar sana. Tapi, kalau ada laki-laki cis-gay atau perempuan cis-lesbian yang seenaknya merendahkan kami, tentu saja kami merasa tidak dihargai dalam satu komunitas.”

“Padahal, banyak kontribusi yang teman-teman transpuan berikan dalam memperjuangkan hak-hak teman-teman queer di Indonesia. Sedih rasanya. Tapi mau gimana lagi? Sebagai transpuan, berjuang itu adalah kewajiban. Sebagai transpuan, kami lahir untuk menjadi berani.”

TEMAN akrabku yang lain, Jelly, seorang trans non-biner, mengalami kejadian serupa seperti Cara.

Banyak yang belum tahu bahwa non-biner adalah identitas gender yang masuk ke dalam payung transgender. Non-biner bisa juga disebut trans non-biner. Namun, banyak non-biner yang tidak memakai kata trans untuk menjelaskan identitas dirinya.

Aku dan Jelly terpisah jarak sejauh 400 kilometer. Pencinta warna kuning ini tinggal di Semarang. Sudah setahun kami tidak bertemu. Kami dekat sejak mengenal satu sama lain di Twitter, dan akhirnya kami bertemu di Jakarta Timur pada medio 2020, yang juga dihadiri Cara.

Jelly merupakan pribadi cukup kekanak-kanakan. Ia sangat suka mengenakan baju kebesaran, dan amat sangat membenci jins.

Jelly berumur 23 tahun, dan mulai memperkenalkan diri sebagai trans non-biner sejak November 2020. Saat ini, Jelly sedang menempuh pendidikan pascasarjana di salah satu universitas di Indonesia. Ia pribadi yang kuat, jenaka, dan perhatian. Satu yang paling aku suka dari Jelly adalah setiap beberapa hari, ia pasti akan bertanya tentang kabarku. Penampilannya selalu modis. Ia senang mengganti warna rambutnya dan saat aku mengobrol dengannya rambutnya berwarna emas terang.

“Buatku, transfobia itu kebencian terhadap teman-teman transgender. Bentuknya beragam. Hanya saja, banyak orang masih mengira transfobia hanya berupa diskriminasi di berbagai bidang seperti pekerjaan, pencatatan penduduk, maupun lingkungan masyarakat,” kata Jelly.

“Padahal, transfobia bisa berbentuk penyerangan verbal, termasuk komentar-komentar tidak mengenakkan kepada teman-teman transgender.”

Banyak cis-queer sering bilang:

Kok kamu pakai bajunya maskulin? Katanya transpuan.

Katanya kamu non-biner, kok nggak androgini, masih aja pakai dress?

Katanya kamu transpria, tapi kok masih pake makeup?

“Komentar-komentar yang menginvalidasi identitas seorang individu transgender itu juga bentuk transfobia,” jelas Jelly.

“Pernah satu waktu, ada satu laki-laki cis gay yang mau jadiin aku narasumber untuk penelitiannya. Ketika aku kasih tahu dia bahwa aku adalah non-biner dan mau dipanggil dengan pronouns they/them, dia malah ketawa sambil bilang, ‘Lho, tapi kamu cewek, kamu masih feminin, kok kamu percaya diri sih pakai pronouns itu?’”

Trans non-biner masih sering dianggap sebagai konsep “Barat” atau buatan modern. Padahal, konsep gender non-biner sudah ada sejak dahulu di Nusantara.

Di suku Bugis, Sulawesi Selatan, ada kelompok yang dikenal Bissu, pendeta yang tidak mengidentifikasi dirinya laki-laki ataupun perempuan. Bissu memiliki kedudukan sangat tinggi dalam masyarakat Bugis. Bahkan pada masa kerajaan Bugis kuno, Bissu berkedudukan sebagai penasihat raja, yang juga diberi kewenangan untuk menobatkan raja.

Stigma bahwa trans non-biner merupakan sesuatu yang “dibuat-buat” tentu berdampak pada teman-teman trans non-biner, khususnya di Indonesia. Trans non-biner dianggap sesuatu yang tidak nyata, sehingga identitas teman-teman trans non-biner sering diinvalidasi, seperti apa yang terjadi pada Jelly.

Menurut Jelly, dalam komunitas queer di Indonesia, invalidasi identitas trans non-biner masih sangat sering terjadi.

Menurutnya, komunitas queer merupakan harapan terbesar, dan satu-satunya, agar masyarakat lain dapat mengerti dan menerima kehadiran teman-teman trans non-biner di Indonesia. Sayangnya, ia sering kecewa melihat teman-teman trans non-biner diperlakukan oleh banyak cis-queer di Indonesia.

Jelly masih bisa membedakan tindakan transfobia dari cis-queer dan masyarakat yang cis-heteroseksual.

Kalau pelakunya dari cis-heteroseksual, Jelly masih maklum karena “mungkin mereka masih kurang terpapar materi SOGIESC (sexual orientation, gender identity, expression, sex characteristic).” Sementara kalau para perundung dari cis-queer, itu lebih annoying, kata Jelly.

“Tindakan transfobik dari cis-queer tertanam di pikiran mereka, mereka menolak untuk mengeluarkan itu. Mereka mengkotak-kotakkan trans non-biner sebagai identitas untuk mereka-mereka yang berekspresi androgini.”

Bagi Jelly, transfobia oleh sesama cis-queer berdampak lebih buruk ketimbang pelakunya dari cis-heteroseksual karena menurutnya, semua kelompok dalam komunitas queer harus saling membantu, menguatkan, dan membela satu sama lain, bukan justru malah menjatuhkan.

Dampaknya, memperkuat efek disforia gender yang ia alami. Jelly pernah sangat tidak nyaman menyebut dirinya “trans non-biner” dalam komunitas queer karena merasa takut mendengar respons cis-queer yang terkadang menyakitkan.

“Apalagi aku masih berekspresi feminin, jadi aku takut identitasku sebagai trans non-biner tuh diinvalidasi. Takut banget,” katanya.

AKU tidak tahu pasti kapan Cara mengenal Jelly, tapi kami bertiga mulai akrab dan tergabung dalam satu grup percakapan sejak pertemuan kami tahun lalu. Sejak itu, kami saling bertukar kabar, berkirim gambar, bertukar cerita, dan tentunya, sebagai transgender yang hidup di Indonesia dengan segudang permasalahan, kami saling menguatkan satu sama lain.

Aku berharap semoga semua teman-teman queer mampu menemukan sekutu dan teman dekat yang menerima diri mereka apa-adanya, saling menguatkan satu sama lain. Lebih besar lagi, aku juga berharap komunitas queer di Indonesia saling berpegang tangan dan menguatkan antarkelompok di dalamnya. Karena dengannya, kita akan kuat.

Jelly pernah bilang ke aku soal harapannya, “Sebagai komunitas, kita mau belajar dan diajari, juga mengoreksi dan dikoreksi. Dengan terus belajar dan mau menerima perbedaan, kita bisa menciptakan ruang aman untuk teman-teman yang identitasnya sering diinvalidasi, seperti teman-teman transgender. Mari kita bantu teman-teman yang belum bisa mengakses informasi, sehingga komunitas kita lebih kuat dan lebih solid”.*

Agatha Dafarel adalah satu dari tujuh penerima fellowship dari 75 peserta kelas menulis tema kebebasan beragama dan berkeyakinan yang diadakan Yayasan Pantau pada April-Agustus 2021. Laporan ini bagian dari serial #HakMinoritas