Wajah Syafri terlihat lelah ketika saya menemuinya di bilangan Daan Mogot, Jakarta Barat, pada satu siang yang begitu terik. Tubuhnya menyender di tembok yang sudah lusuh. Tangan kanannya memegang batang rokok yang hampir habis. Tatapannya kosong, seolah gairah hidupnya sedang melayang entah ke mana.

“Nggak narik [ojek] pusing juga, Bang,” ucapnya membuka obrolan dengan saya. “Tapi, mau gimana lagi. Kondisinya emang gini. Nggak adil, lah, pokoknya.”

Syafri adalah driver ojek online (ojol), khusus pengiriman barang. Namun sudah dua hari berturut Syafri memilih tak bekerja. Penyebabnya bukan karena motornya rusak, atau ia tengah sakit, tapi kebijakan penyedia platform yang memaksanya mengambil jalan semacam itu.

Bagi banyak kurir, seperti halnya Syafri, merger antara Gojek dan Tokopedia, kemudian berganti nama menjadi GoTo, pada akhir Mei silam, seharusnya membuka babak perjalanan baru yang lebih cerah, entah dari sisi kebijakan maupun perhatian terhadap para mitra yang selama ini membantu tumbuh kembang perusahaan.

Sayang, harapan Syafri belum sepenuhnya terwujud. Alih-alih mendukung keberadaan mitra dengan kebijakan yang tepat guna, pihak GoTo justru melakukan sebaliknya. Awal Juni lalu, pihak perusahaan memutuskan untuk memotong tarif insentif. Insentif dipangkas dari Rp10.000 per 5 kali pengantaran menjadi Rp10.000 per 9 kali pengantaran. Yang menyedihkan: semua diambil tanpa melibatkan mitra.

Kebijakan tersebut jelas memukul Syafri. Ia sekarang harus lebih keras bekerja dengan kemungkinan pendapatan yang tak jauh berbeda. Tekanannya bertambah di tengah kondisi yang telah lebih dulu memukulnya: istrinya sedang sakit dan biaya untuk hidup terus senantiasa mencekik.

“Istri enggak tahu kalau ini lagi enggak narik. Orang rumah pada tahu kalau udah keluar, ya, mesti narik. Pulang bawa duit. Masalahnya, kalau kondisinya kayak begini, yang mau dibawa pulang nanti apa?” ia bertanya penuh sesal.

Pemotongan Insentif Kurir

Jam menunjukkan pukul 2 siang. Letih masih terpancar jelas dari raut wajah Ade. Rambutnya yang gondrong terurai berantakan. Ia segera meminta maaf karena saya mesti melihat pemandangan tersebut. Tak lama berselang ia mempersilakan saja untuk duduk sejenak, sembari menawarkan kopi hitam atau aneka minuman lainnya—terserah saya.

Bangunan itu terlihat sederhana. Letaknya ada di ujung jalan sehingga mudah dikenali dari jarak jauh. Di dalam bangunan ada warung, juga cakruk (gazebo) yang didesain untuk merebahkan badan. Di sinilah Ade, beserta rekan satu profesinya, banyak menghabiskan waktu selepas memeras keringat di jalanan.

“Jadi semacam markas buat kumpul. Biasanya anak-anak pada ke sini setelah nganter barang,” ucap Ade, yang sedikit segar usai membasuh mukanya dengan air.

Ade bukan sosok sembarangan di lingkaran kurir. Ia cukup populer dan disegani sebab dianggap memiliki jiwa kepemimpinan dan kepedulian yang tinggi. Ia menaruh perhatian untuk segala isu yang berkaitan dengan posisi kurir. Setiap muncul hal-hal ganjil, yang cenderung merugikan kurir, ia akan vokal dan berdiri di garda paling depan. Tak terkecuali urusan pemotongan insentif yang muncul akhir-akhir ini.

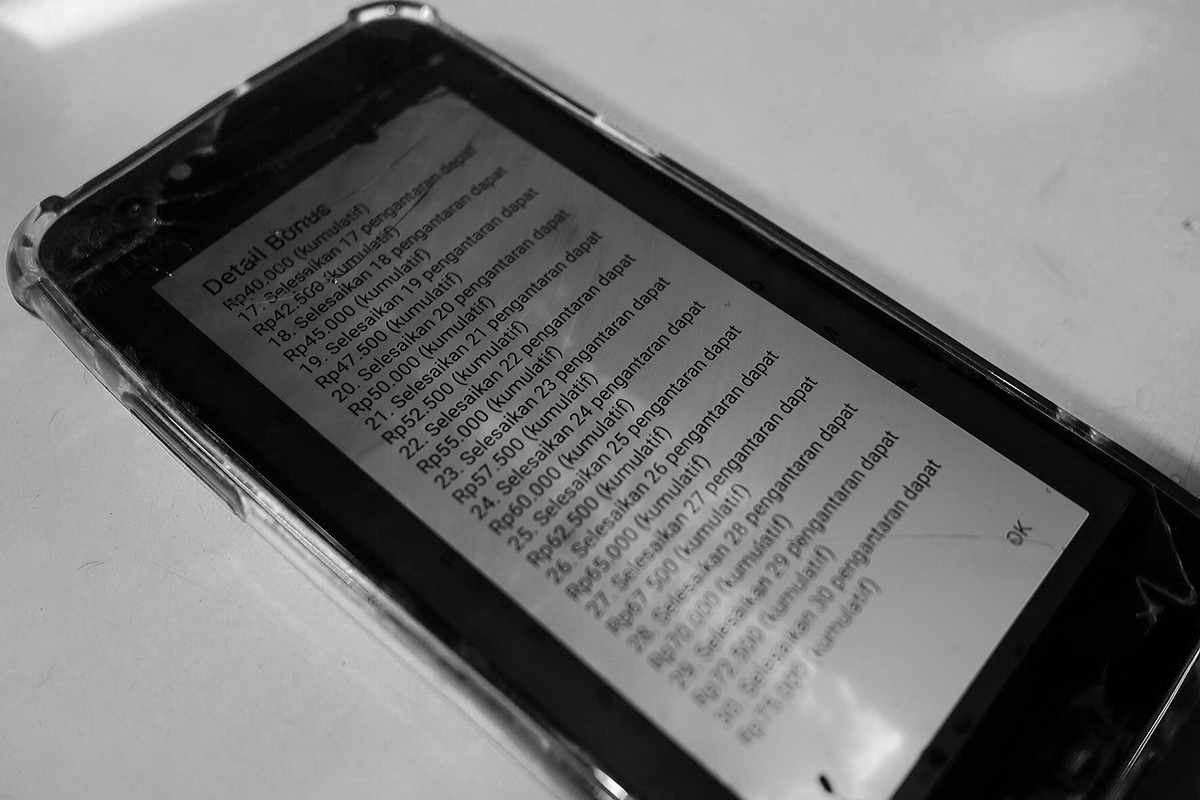

Perusahaan memutuskan kebijakan tersebut pada awal Juni. Kebijakan ini, secara garis besar, mengurangi insentif yang diterima kurir. Sebelumnya, untuk daerah operasi Jabodetabek, kurir bisa memperoleh Rp10 ribu untuk lima pengantaran. Nominalnya akan naik jadi Rp30 ribu jika kurir mampu menyelesaikan delapan pengantaran. Begitu pula untuk 10, 13, serta 15 pengantaran yang masing-masing insentifnya menyentuh angka Rp45 ribu, Rp60 ribu, dan Rp100 ribu.

Hitung-hitungan di atas praktis berubah dengan kebijakan yang baru. Pengantaran 1 sampai 9 hanya diganjar seribu perak. Jumlahnya bahkan masih rendah saat menyentuh angka di atas sepuluh pengantaran: Rp2 ribu (10 sampai 14) dan kurang dari Rp3 ribu (di atas 15).

“Ini belum melihat fakta bahwa kami, para kurir online, cuma memperoleh Rp2 ribu per kilometer,” tambah Ade. “Kan jadi nggak masuk akal. Kami jelas tambah berat [bebannya].”

Sejak awal, kurir tak dilibatkan dalam perumusan kebijakan. Pihak perusahaan membantahnya dan menyodorkan beberapa kurir yang sudah diajak urun rembug. Namun, menurut Ade, kurir yang diundang tak lebih dari pelengkap. Mereka tidak merepresentasikan sepenuhnya kondisi kurir di lapangan.

“Kabar yang saya dan anak-anak dapat di sini bahwa yang datang [ke kantor] itu hanya dengerin perusahaan ngomong aja,” terang Ade. “Nggak ada yang diajak diskusi soal kebijakan yang baru.”

Sebagai bentuk protes, kurir mengirim karangan bunga, jumlahnya lebih dari lima, di mana masing-masing memuat sindiran yang cukup keras: “Habis anak saya disunat, kok, insentif saya disunat juga?” hingga “Turut berduka cita atas matinya rasa kemitraan & bangkitnya perbudakan.” Foto karangan bunga ini lantas viral di media sosial, memantik perbincangan ihwal nasib kurir.

Tak hanya kiriman karangan bunga, para kurir juga mengambil reaksi yang lebih serius dengan mogok massal (off bid) selama tiga hari beruntun. Tak ada yang bisa memastikan berapa banyak kurir yang turut serta dalam aksi ini, tapi Ade memperkirakan jumlahnya mampu mencapai 80 persen, atau di atas seribu orang.

Aksi off bid dipilih lantaran dipandang punya resonansi dan dampak yang lebih keras, setidaknya bagi arus pengiriman barang. Selain itu, menurut Ade, persoalan pemotongan insentif bukan hal sepele dan oleh sebabnya perlu ditanggapi dengan langkah yang tak kalah serius. Perusahaan telah melewati batas dan abai terhadap keberadaan para kurir.

Ade bukannya asal bicara. Menjadi kurir bukan hal yang mudah. Ia membutuhkan kesabaran, juga kehati-hatian, yang ekstra. Selama empat tahun Ade merasakan situasi tersebut. Berbeda dengan driver biasa, kurir bukan pekerjaan sampingan. Ia seperti halnya bentuk pekerjaan pada umumnya yang punya jam kerja, dari pagi hingga sore. Setelah matahari terbenam, kerja praktis selesai.

Masalah bukannya tidak ada. Kurir seringkali berada dalam posisi yang lemah di hadapan sistem dan aplikasi dari perusahaan. Dampaknya, mau tak mau, kurir didorong untuk terus menjalankan pekerjaannya, sekalipun keadaannya tak menguntungkan.

Kira-kira begini gambarannya. Kerja-kerja kurir dilandaskan pada pengumpulan order (bid) yang dijalankan secara sistem estafet. Dalam satu bid, ada setidaknya lima kali pengambilan dan pengantaran di titik yang berbeda-beda. Yang jadi masalah, pertama, kurir tak pernah tahu barang apa yang akan diambil.

Kedua, bila barang ukurannya di luar kapasitas ‘normal’ dan kurir tak bersedia membawanya, maka perhitungan bid akan dimulai kembali dari nol di pengambilan berikutnya. Katakanlah kurir harus menempuh tujuh kilometer untuk order pertama dan urung dilaksanakan. Kemudian kurir memperoleh lagi order yang jarak ambilnya mencapai lima kilometer. Pesanan inilah yang lantas jadi titik nol-nya. Dari contoh tersebut, praktis, kurir mesti melewati sekitar 12 kilometer hanya untuk memulai bid pertamanya.

Pilihan kurir tak banyak. Daripada harus membuang jatah bid, kurir pun terpaksa mengambil pesanan yang tak terbayangkan—terdesak kondisi yang menjepit. Ade, ambil contoh, pernah membawa kaca setinggi hampir satu meter. Lain Ade, lain pula Hendi, sesama kurir, yang harus sempoyongan mengantar lima karung beras.

“Repot, Bang. Bawa beras segitu, kan, susah, yak. Kalau nggak diambil rugi. Tapi, kalau dipaksa diambil, kok, gini amat,” kata Hendi, disambut gelak tawa.

Keselamatan berkendara lalu jadi problem setelahnya. Dengan beban kerja yang seperti itu, posisi kurir begitu riskan. Ancaman keletihan, juga potensi yang tak diinginkan macam kecelakaan, senantiasa mengintai di belakang.

Maka wajar belaka jika protes dilayangkan dalam menanggapi kebijakan perusahaan yang baru. Pekerjaan kurir sudah berat, dan pemotongan insentif hanya akan menambah berat situasi mereka.

“Itu uang yang bisa dibilang kami bawa pulang ke rumah, buat kebutuhan hidup dan yang lainnya. Sekarang, kalau sehari nggak sampai dapat Rp10 ribu, apa ini layak?” ungkap Budi, kurir yang saya temui di bilangan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.

Menurut Ade statement dari perusahaan sekadar formalitas dan tak melihat fakta di lapangan seperti apa: kebijakan pemotongan itu nyata serta kurir merupakan pihak yang paling dirugikan.Click To TweetDipaksa Keadaan

Arif Novianto, peneliti Institute of Governance and Public Affairs UGM, mengungkapkan aksi kurir menyoal pemotongan insentif wajar belaka—dan memang seharusnya demikian. Ini terjadi lantaran, Arif bilang, insentif tak ubahnya seperti pendapatan harian. Ketika dipotong, otomatis pendapatan yang mereka peroleh ikut terdampak.

Yang perlu diperhatikan, Arif menambahkan, berdasarkan hasil survey yang ia lakukan, para kurir mayoritas merupakan perantau, yang tengah berupaya membangun kehidupannya di Jakarta. Pekerjaan kurir adalah salah satu jalan untuk mewujudkan mimpi tersebut.

Pemotongan insentif memperpanjang nestapa yang dialami para kurir. Sebelumnya, mereka sudah terdampak dengan adanya pandemi. Riset Lembaga Demografi FE UI menyebut pandemi COVID-19 membuat 63 persen pengendara ojol tidak dapat penghasilan. Padahal, hampir semua driver memiliki tanggungan dan tak punya sumber penghasilan cadangan.

Temuan di atas diperkuat dengan riset Arif, yang menyebut bahwa sebulan setelah pandemi rata-rata pendapatan kotor ojol turun 67 persen dibanding dua bulan sebelumnya. Pemberlakuan kebijakan “Normal Baru” (New Normal) juga tak memperbaiki keadaan itu.

Walhasil, banyak dari “mitra” ini yang kemudian memutuskan berhenti dari pekerjaannya lantaran tak cukup punya modal untuk bayar cicilan motor. Alasan lain: mementingkan kesehatan dan keselamatan di masa pandemi. Sementara yang bertahan, mengambil langkah yang tak kalah keras: meningkatkan jam kerjanya—bahkan ada yang sampai 24 jam. Semua ditempuh guna mencukupi kebutuhan di tengah ketidakpastian nasib.

Pihak GoTo, diwakili humas mereka, Audrey Petriny, menampik bahwa perusahaan mengubah skema pendapatan—atau tarif pokok per jarak tempuh—bagi mitra driver. Kebijakan penyesuaian, tambahnya, hanya dilakukan terhadap skema insentif untuk memberikan peluang yang lebih besar bagi banyak mitra.

“Kebijakan ini merupakan langkah untuk lebih memeratakan jumlah mitra yang dapat memperoleh insentif tersebut, sehingga semakin banyak mitra yang berpeluang mendapatkan penghasilan tambahan di masa pemulihan pandemi. GoSend juga memiliki berbagai program apresiasi bagi mitra dengan performa baik,” tegasnya.

Ade tak ingin mentah-mentah menerima pernyataan tersebut. Menurutnya, statement dari perusahaan sekadar formalitas dan tak melihat fakta di lapangan seperti apa: kebijakan pemotongan itu nyata serta kurir merupakan pihak yang paling dirugikan.

Bila ditelaah, kebijakan “pemerataan insentif” yang disebut oleh GoTo adalah bahasa lain dari usaha penambahan banyak mitra baru dan memaksakan kerja yang semakin tidak layak kepada mitra dengan pemotongan insentif.

“Di mana bentuk kepeduliannya? Jelas-jelas pemotongan itu ada dan berdampak buat kami, maka dari itu sebagai protes kami melakukan mogok massal,” tutur Ade.

Persoalan yang menimpa driver daring cukup kompleks, dan hal tersebut tidak sekali saja muncul. Selama bertahun-tahun, publik sering disuguhi berbagai tajuk ihwal masalah driver online, mulai dari cara kerja aplikasi yang rumit, penambahan biaya tertentu, hingga pemangkasan bonus. Masalahnya memang banyak, namun semua punya satu kesamaan: posisi driver, atau mitra, acapkali lemah di mata perusahaan.

Berkali-kali mereka melayangkan protes, berkali-kali pula hasil positif jarang didapatkan. Aksi mereka hanya menuntun pada titik awal mereka berpijak: dipaksa menerima keadaan.

Gig Economy dan Kekosongan Hukum

Tentu problem ini punya akar masalah, dan menurut Nabiyla Risfa Izzati, dosen ketenagakerjaan UGM, ada pada konsep gig economy itu sendiri, yang melatarbelakangi kelahiran ride sharing, tak lama usai dunia dihantam krisis finansial 2008.

Konsep gig economy, hakikatnya, mendisrupsi pasar kerja konvensional. Tumpuannya yakni efisiensi, yang diterapkan melalui mekanisme on demand. Artinya, pekerjaan bisa dilakukan selama ada permintaan. Pertanyaannya ialah siapa pemberi kerja dalam konsep gig economy? Jawabannya bisa jadi menimbulkan kerancuan—dan kemudian berdampak secara legal maupun relasi antara kedua belah pihak.

“Kalau konvensional, kan, jelas yaitu perusahaan. Sedangkan gig economy memang ada perusahaan, tapi mereka mengaku tidak memberi pekerjaan, hanya sebagai perantara. Ini kemudian nggak cocok di sistem kerja kita, walaupun di mata konsumen sebaliknya, dan akhirnya melahirkan grey area. Konsekuensi logisnya, driver akan sangat dirugikan,” terang Nabiyla.

Sementara Nabiyla mengatakan bahwa hal-hal terkait turunnya insentif sangat mungkin berawal dari ide efisiensi, yang jadi salah satu inti, selain peningkatan kapital, adanya merger. “Apalagi mereka mengatakan bahwa periode bakar uang sudah selesai,” jelasnya.

Dalam semesta gig economy, perusahaan ride sharing menganggap driver sebagai mitra, dan hal ini menjadi alasan lain mengapa posisi mereka tidak pernah cukup kuat. Fatimah Fildzah Izzati, peneliti LIPI yang fokus pada isu perburuhan, mengungkapkan betapa perusahaan mengaburkan gagasan “kerja ideal” dengan retorika entrepreneurship, kebebasan, serta fleksibilitas.

“Aspek yang dilihat di ekonomi digital adalah nonmaterial, sedangkan yang material seperti upah yang layak cenderung diabaikan,” papar Fildzah. “Posisi mitra dan kerja fleksibel ini juga yang membikin para driver mudah tergantikan oleh yang lain sebab syarat yang dibutuhkan untuk masuk kualifikasi pun nggak sulit.”

Semestinya konsep kemitraan antara perusahaan penyedia layanan dengan driver setara. Teorinya seperti itu, akan tetapi praktik di lapangan memperlihatkan hal yang berkebalikan. Kendati memegang kendali atas alat produksi, kendaraan hingga gawai, driver tak punya jaminan untuk terlibat dalam perumusan setiap kebijakan. Perusahaan membuat, mereka menjalankan, begitu seterusnya.

Penurunan insentif yang dialami para kurir, di waktu bersamaan, juga memperlihatkan tendensi dari perusahaan untuk merekrut buruh murah, demikian ungkap Fildzah. Ini terjadi lantaran merger membikin perusahaan tersebut lebih kuat, baik dari aspek modal maupun posisi tawar. “Karena dengan adanya merger ini, kan, status kemitraan dari mereka jadi semakin blurred,” jawabnya.

Makin pelik jika melihat hukum di Indonesia yang dinilai tak cukup komprehensif dalam merespons persoalan yang lahir sebab gig economy. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, yang kerap dijadikan patokan, tak memuat secara spesifik aturan soal kemitraan dalam gig economy sebab fokusnya berada di ranah UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah).

Semestinya konsep kemitraan antara perusahaan penyedia layanan dengan driver setara. Teorinya seperti itu, akan tetapi praktik di lapangan memperlihatkan hal yang berkebalikan.Click To TweetSementara itu Peraturan Menteri (Permen) Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 yang sejak awal digunakan oleh perusahaan aplikasi dan pengemudi sebagai landasan hukum tidak secara spesifik mengatur soal kerja kurir online. Peraturan itu hanya mengatur tentang pemanfaatan kendaraan bermotor roda dua sebagai transportasi untuk membawa penumpang lewat perantara perusahaan aplikasi atau ojek online.

Saat reporter Project Multatuli menanyakan apakah Permenhub itu juga berlaku untuk kurir online, Staf Khusus Menteri Perhubungan bidang Komunikasi, Adita Irawati menjawab tegas, “Maaf, PM 12 2019 untuk angkut penumpang saja.” Jawaban itu mempertegas adanya kekosongan hukum yang mengatur kurir online.

Kekosongan hukum ini jadi celah bagai perusahaan aplikasi untuk seenaknya menekan mitranya. Kurir online menjadi kehilangan pegangan hukum dalam relasi kerja, termasuk di antaranya penentuan pedoman penghitungan biaya jasa sebagaimana ojek online diatur dalam Permenhub Nomor 12 Tahun 2019.

Bagaimana jalan keluar dari segala masalah ini? Kedua pakar yang saya hubungi sepakat bahwa untuk sekarang, yang bisa—sekaligus realistis—dilakukan ialah meningkatkan collective bargaining. Caranya? Dengan membentuk serikat.

“Yang perlu dipahami adalah jangan menjadikan [pembentukan] serikat sebagai akhir [perlawanan], melainkan harus ditempatkan sebagai awal [dari perlawanan],” terang Fildzah.

Solidaritas untuk Berserikat

Aji berkisah bahwa pada suatu malam, beberapa bulan lalu, ia kehabisan bensin di daerah perbatasan Jakarta Selatan dan Tangerang. Jalanan sudah sepi. Sekujur tubuhnya mendadak penuh ketakutan, bukan karena potensi ditemui demit, melainkan begal.

“Waktu itu pikirannya udah kacau. Mana badan udah capek, tapi mesti ngalamin motor mogok karena kehabisan bensin,” cerita Aji ketika saya temui di kawasan Barito, Jakarta Selatan. “Pokoknya nggak karuan, deh.”

Beruntung gawainya masih hidup. Ia segera mengirim pesan, berisi permintaan tolong, ke grup WhatsApp sesama driver. Gayung bersambut. Setengah jam kemudian, dua orang driver, ia tak mengenalnya secara spesifik, datang dari Kebayoran membawa dua botol bensin.

“Saya yang langsung lega. Mungkin akan beda jadinya kalau dua driver tadi nggak datang,” katanya seraya tersenyum.

Eksistensi grup WhatsApp begitu krusial bagi para driver daring. Ia tak sekadar alat komunikasi, melainkan juga pemupuk solidaritas. Kehadirannya terasa relevan di tengah ketidakpastian nasib selama pandemi maupun terjangan kebijakan perusahaan yang bikin pusing kepala. Kata “solidaritas” lantas jadi lebih menggema di dalam ruang percakapan ini.

Kisah Aji hanyalah secuil contoh. Ridwan, kurir asal Duren Sawit, misalnya, turut merasakan betapa bermanfaatnya keberadaan grup WhatsApp kala pengalaman tak menyenangkan singgah pada dirinya. Sekitar Maret 2019, ia pernah mengalami kecelakaan di kawasan Sunter, Jakarta Utara, tak lama usai mengantarkan barang ke pembeli. Ia tersungkur sebab menghindari lubang galian. Motornya rusak cukup parah. Tangan kirinya terkilir hebat. Pendek kata, ia tak bisa melanjutkan perjalanannya.

Satu pesan lalu ia kirim ke grup WhatsApp, terdiri dari puluhan driver lintas daerah. Tak sampai 15 menit, tiga orang driver datang dan membawanya ke rumah sakit terdekat. Tak berhenti di situ, beberapa hari setelahnya, Ridwan memperoleh donasi dari anggota grup WhatsApp tersebut.

“Saya nggak melihat jumlahnya berapa. Yang penting kebersamaan yang temen-temen driver perlihatkan waktu saya kecelakaan jauh lebih bikin terharu,” kenangnya. “Padahal banyak dari anggota grup itu yang nggak kenal secara personal, termasuk saya. Tapi, solidaritasnya luar biasa.”

Ade mengaku grup WhatsApp adalah medium yang populer di kalangan driver. Lazimnya, driver bergabung minimal dengan satu grup. Tujuannya, biasanya, selain memperoleh informasi terkini ihwal pekerjaan mereka, juga untuk koordinasi dan solidaritas. Satu grup WhatsApp dapat diisi puluhan sampai ratusan orang, tergantung kebutuhan masing-masing.

Dari grup WhatsApp, relasi itu berlanjut ke ranah kopdar—temu tatap muka—yang kemudian jadi cikal bakal lahirnya kelompok yang lebih besar lagi: komunitas. Pembagian komunitas tak dapat diseragamkan, dengan kata lain sangat bervariasi. Ada komunitas driver yang berbasis wilayah, ada juga yang berdasarkan tipe pekerjaan—kurir, ojek biasa, atau pengantar makanan.

Komunitas ini tersebar di seantero Jabodetabek, dan jumlah personel di dalamnya tak bisa dihitung secara pasti. Taksirannya mencapai, minimal, ribuan orang. Sebagai contoh komunitas kurir. Ade bilang bahwa sampai sekarang terdapat lebih dari 30 komunitas kurir online di Jabodetabek. Tiap komunitas diisi kurang lebih puluhan orang.

“Itu baru dari kurir aja. Belum kalau kita ngomongin driver di lini yang lain. Angkanya pasti akan lebih banyak,” jelasnya.

Kepemilikan massa yang jumlahnya tak sedikit setidaknya menjadi bekal positif untuk mendorong perubahan nasib yang lebih riil di kalangan para kurir. Preseden yang ada memperlihatkan dengan jelas efek dari faktor tersebut.

Di Inggris, driver Uber merapatkan barisan dan menggugat status “mitra” yang tersemat untuk diubah menjadi “karyawan.” Maret silam, tuntutan mereka pun dikabulkan. Mahkamah Agung meminta perusahaan mengakui sekira 70 ribu driver sebagai karyawan berikut hak-haknya seperti upah minimum hingga dana pensiun.

Bergeser ke Spanyol, gabungan kurir online di bermacam aplikasi—Deliveroo, Glovo, Uber Eats—berhasil mendesak pemerintah untuk mengubah status mereka menjadi pekerja. Pihak perusahaan diharuskan mengurus transisi itu dalam waktu tiga bulan ke depan hingga September 2021.

Dampaknya jelas: kurir online bakal memperoleh hak-hak sebagaimana pekerja pada umumnya, seperti tunjangan sakit dan liburan. Selain itu, aturan baru turut pula meminta transparansi perusahaan sehubungan dengan penggunaan algoritma yang dipakai untuk memantau kinerja karyawan.

Bila contoh di atas tak cukup, mari kita tengok kasus di New York, AS. Sekelompok mantan driver online memutuskan untuk membikin perusahaan transportasi sendiri, diberi nama The Drivers Cooperative. Tujuannya: mengembalikan keuntungan pada driver, alih-alih perusahaan, mengakhiri praktik kerja eksploitatif, serta menciptakan iklim pengelolaan bisnis yang lebih demokratis.

Berdirinya The Drivers Cooperative dilatarbelakangi fakta bahwa kondisi driver begitu rentan lantaran mayoritas adalah imigran, di samping 40 persen pendapatan mereka dibagi ke pihak perusahaan. Selain itu, kehadiran The Drivers Cooperative juga dapat dibaca sebagai kritik atas cara pandang perusahaan yang menganggap driver sebagai mitra, sehingga menihilkan kewajiban pembayaran upah sesuai undang-undang maupun pemenuhan hak yang lainnya.

Ade mengungkapkan keinginan berserikat bukannya tak ada. Beberapa kali usulan tersebut diapungkan agar posisi kurir lebih kokoh di mata perusahaan, juga hukum. Meski demikian, realisasinya tak serta merta tercapai. Ada kendala yang mesti dihadapi seperti, misalnya, kesadaran kolektif soal “nasib yang kerap dipinggirkan” di antara para kurir yang masih belum tinggi.

“Enggak sedikit yang beranggapan tidak ada kerja-kerja yang memberatkan selama jadi kurir. Yang lain berpikiran bahwa yang penting cari duit dulu,” terang Ade.

Namun, kebijakan perusahaan segera mengubah dinamika yang ada. Aksi mogok massal para kurir disusul dengan pembentukan Serikat Kerja Kurir Daring (Sejaring). Keputusan ini diapresiasi oleh banyak pihak. Walaupun tak cukup berpengalaman, seperti halnya buruh pabrik, langkah tersebut patut didukung.

“Yang perlu diperhatikan sekarang adalah bagaimana mengawal serikat ini supaya terus bisa eksis di kalangan driver, pemerintah, maupun perusahaan,” kata Arif. “Karena dengan serikat posisi tawar mereka bisa lebih meningkat.”

Pembentukan serikat, menurut Nabiyla, juga bisa dibaca sebagai cara untuk menumbuhkan kesadaran kelas maupun pentingnya isu yang menyangkut nasib kurir. Jalannya memang panjang, ia menambahkan, sebab mesti melewati birokrasi pemerintahan yang kemungkinan besar bakal berliku—bila ingin disahkan secara resmi di mata hukum.

“Karena yang nggak kalah susah itu meyakinkan bahwa serikat kurir daring ini adalah serikat seperti pada umumnya. Pemerintah tidak boleh menutup mata atas kondisi yang diyakini banyak orang bahwa dalam relasi kurir dan perusahaan platform tidak ada “hubungan kerja.” Perlu pandangan yang terbuka,” paparnya.

Gabungnya Gojek dan Tokopedia dirayakan banyak pihak, lewat sederet meme sampai ucapan formal para pejabat maupun elite, serta dianggap menandai babak baru dalam peta ekonomi digital. Ambisinya besar: dengan taksiran valuasi senilai Rp570 triliun, mereka berharap mampu berkontribusi dalam memajukan perekonomian dalam negeri lewat berbagai rencana, salah satu yang terdekat yakni pencatatan saham perdana (IPO).

Ironisnya, gegap gempita itu tak menjadikan nasib kurir, yang diposisikan sebagai mitra, bergerak ke arah yang lebih baik. Sementara mereka yang duduk di kursi paling atas bercuap soal “potensi besar ekonomi digital” dan “mimpi menuju Indonesia yang kompetitif,” kurir tetap dilindas kebijakan, atas nama ini dan itu.

“Bayangin, Bang, belum apa-apa kami sudah harus mengalami hal kayak gini,” jelas Ade, kecewa. “Ini padahal mereka baru gabung, dan katanya mengusung jargon ‘karya anak bangsa.’ Masa sama kurir kebijakannya gini?”

Tulisan ini adalah bagian dari serial reportase #SekrupKecil di Mesin ‘Big Tech’ yang didukung oleh Yayasan Kurawal.