Sebanyak 3,8 juta Gen Z di Indonesia adalah pengangguran.

Fakta itu membuat saya terhenyak. Saya bertanya-tanya, bukankah Gen Z adalah generasi tech savvy, kreatif, terpelajar, suka tantangan? Kenapa bisa menganggur?

Sepanjang saya membaca berita di media, menyimak hasil survei, mendengar cuap-cuap para pejabat, bahkan mengikuti tubir lintas generasi, Gen Z selalu dilekatkan pada label-label yang fantastis.

Gen Z disebut lebih banyak menggunakan fasilitas Pay Later sejumlah startup toko online menurut sebuah berita salah satu media; Gen Z disebut suka berlibur ke Jogja ketimbang ke Bali oleh sebuah lembaga survei; Gen Z disebut anak muda yang kreatif oleh seorang pejabat; Gen Z disebut kebanyakan nongkrong di kafe sehingga tidak bisa membeli rumah oleh beberapa generasi Boomer.

Label-label yang disematkan itu, membuat saya dalam sekejap yakin Gen Z adalah generasi yang seolah jauh dari kata susah. Mereka bisa belanja dengan tenang, berlibur ke Jogja yang terbuat dari rindu dan angkringan, dan nongkrong di cafe Instagramable, menikmati es kopi susu sambil mengutak-atik laptop.

Presiden Joko Widodo bahkan menyempurnakan wacana Milenial dan Gen Z itu dengan mengangkat staf khusus yang isinya segelintir milenial dan Gen Z yang sukses. Putri Tanjung––kelahiran 1996––menjadi citra Gen Z dalam staf khusus itu. Putri Tanjung bukan Gen Z biasa, ia adalah Gen Z yang sudah moncer sejak lahir dan diberi nama belakang Tanjung, seturut nama bapaknya, konglomerat Chairul Tanjung.

Ketika membicarakan Gen Z, orang-orang tengah membicarakan sosok seperti Putri Tanjung yang ketika rugi Rp800 juta dalam bisnisnya lantas mogok kerja lalu mengurung diri di dalam kamar. Atau pun jika tidak merujuk pada Putri Tanjung, cerita tentang Gen Z yang dihadirkan lewat media sosial diwakili oleh pesohor macam Indra Kenz, Lesti Kejora, Jerome Polin, atau Livy Renata, dan lainnya. Mereka adalah Gen Z yang “layak” disebut sebagai Gen Z: tech savvy, kreatif, dan terpelajar.

Gen Z seperti mereka mudah ditemukan di kanal-kanal media sosial, dalam pemberitaan, yang segala informasi tentang mereka mudah diakses melalui gadget. Mereka mudah ditemukan hanya dengan scroll Tiktok atau reels Instagram.

Indra “murah banget” Kenz yang menjadi panutan meraup harta lewat trading meskipun akhirnya berakhir tragis; Lesti Kejora yang menampilkan keglamoran dan mulai menjajaki peluang membuat token kripto; Jerome Polin yang punya kesempatan belajar hingga ke Jepang; Livy Renata yang belakangan menjadi perbincangan karena cerita privilisenya.

Mereka mendominasi dan menghegemoni wacana tentang Gen Z. Hasilnya, gelembung wacana tentang Gen Z semakin bias. Gelembung wacana itu yang membuat Gen Z yang tidak seperti Putri Tanjung dan pesohor yang mendominasi kanal media sosial jarang mendapat tempat untuk dibicarakan. Padahal mereka adalah Gen Z yang terlihat dalam realitas.

Gen Z yang terlihat dalam realitas adalah mereka yang mudah dijumpai nongkrong di lapangan Citayam tak jauh dari rumah saya; atau yang nongkrong di jembatan layang Pasar Rebo yang diekspos oleh komedian Apos Hutagaol yang dilabelinya sebagai “tradisi” Jakarta Timur; atau mereka yang malam-malam nongkrong di pinggir jalan menikmati starling lalu digaruk oleh polisi Ambarita.

Orang-orang sebenarnya menyadari bahwa ada ketimpangan dalam narasi soal Gen Z, tapi itu hanya jadi bahan lelucon.

Misalnya, cerita tentang Livy Renata yang bekerja di sebuah kafe dengan diantar sopir ketika berangkat kerja. Cerita itu diulang berkali-kali dan menjadi ironi karena begitu kontras dengan banyak Gen Z lain yang tidak bernasib seperti Livy.

Livy adalah Gen Z yang “beruntung”: lahir dalam keluarga penuh privilese yang memberikan fasilitas kepadanya untuk berkarya dengan maksimal, berkesempatan sekolah internasional dan lain-lain. Sialnya, Gen Z lainnya, yang bukan-Livy atau bukan-Putri Tanjung, dicap sebagai Gen Z yang pemalas, lemah, dan rapuh. Mereka disemati label Gen Z yang tidak punya etos kerja, sukanya rebahan, lalu berharap suatu hari hidup bakal indah pada waktunya.

Kenyataannya tentu tidak demikian. Gen Z underprivileged berjibaku dengan segala keterbatasan untuk menyelamatkan diri dari masa depan yang suram.

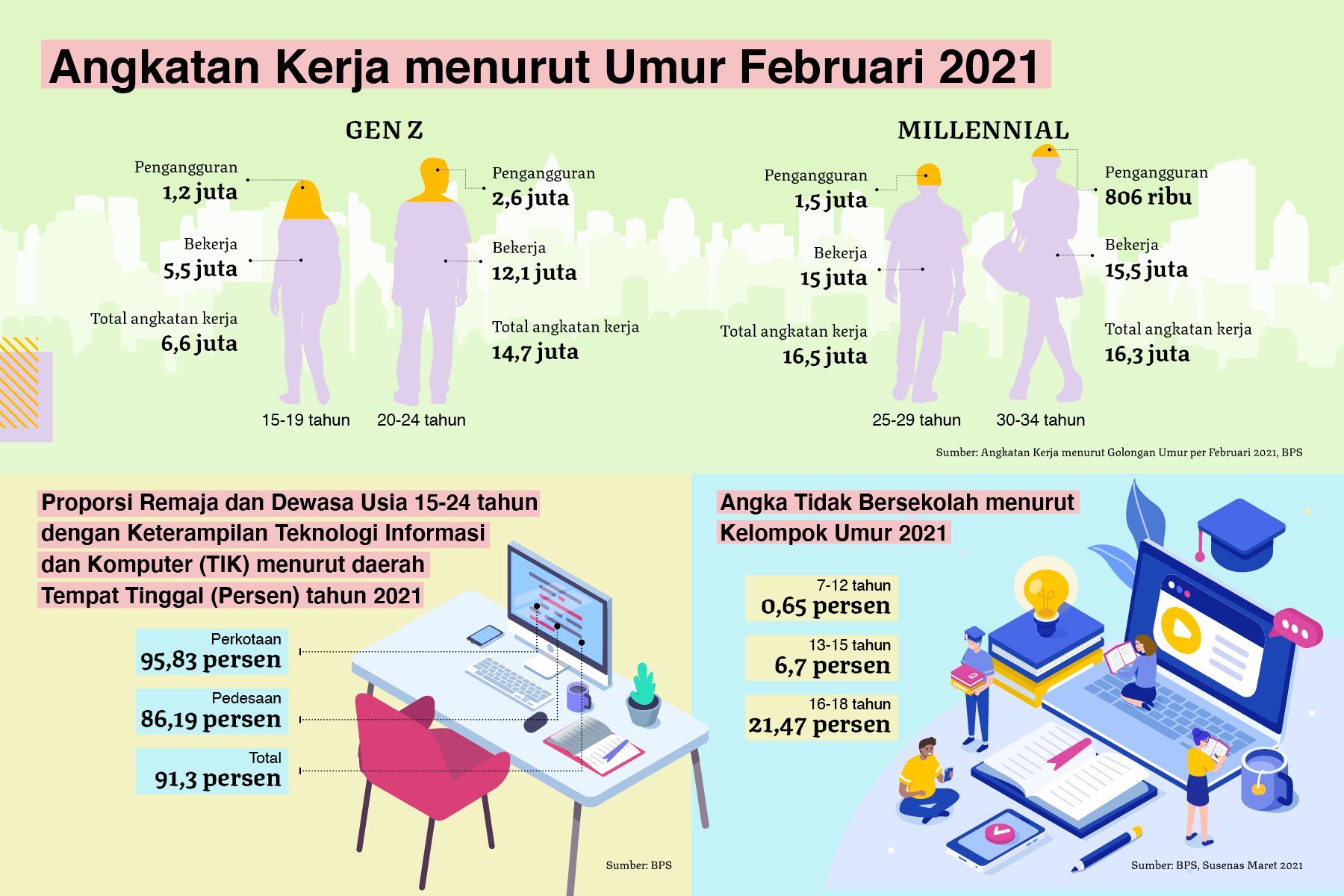

Faktanya, paling tidak ada 3,8 juta Gen Z yang tengah berjibaku mencari pekerjaan alias menganggur. Angka ini diambil dari data angkatan kerja usia 15-19 tahun dan 20-24 tahun––rentang usia Gen Z–– yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (Februari 2021). Jumlah itu nyaris setengah dari total jumlah pengangguran yang mencapai 8,7 juta pada waktu yang sama.

Para Gen Z yang bekerja pun kondisinya mengenaskan. Berdasarkan data BPS per Agustus 2021, Gen Z usia 15-19 tahun rata-rata mendapatkan upah Rp1,5 juta/bulan dengan rata-rata bekerja 44 jam/minggu. Sementara Gen Z usia 20-24 rata-rata mendapat upah Rp2,1 juta/bulan dengan rata-rata bekerja 42 jam/minggu.

Mereka yang menganggur atau bekerja dengan rata-rata upah setara UMR Yogyakarta tentu bukan Gen Z yang melek finansial dan investasi. Alih-alih bicara investasi, mereka adalah Gen Z yang masih berharap akhir bulan tidak perlu utang untuk makan atau nunggak bayar kos.

Data BPS pada 2021 juga menunjukkan Gen Z usia 15-24 yang menguasai TIK (Teknologi Informasi dan Komputer) hanya 91,8 persen. Di pedesaan, jumlah Gen Z yang tidak menguasai TIK lebih tinggi, mencapai 12,2 persen, sementara perkotaan hanya 4,2 persen. Lebih miris lagi, pada tahun yang sama, sebanyak 21 dari 100 Gen Z usia 16-18 tahun tidak bersekolah.

Gen Z yang tidak bersekolah ini tentu bukan bagian dari kelompok Gen Z macam Jerome Polin yang punya kesempatan kuliah di kampus yang bagus. Jangan berharap kuliah di luar negeri, bisa bekerja dengan modal ijazah paket C saja sudah bersyukur.

Sayangnya, Gen Z yang tidak punya pekerjaan, Gen Z yang tidak bersekolah, Gen Z yang tidak tech savvy itu adalah Gen Z yang nyaris tidak pernah dibicarakan dan mendapat perhatian lebih, baik oleh media, lembaga survei, dan pemerintah. Mereka seolah invisible, padahal mereka terdokumentasi dalam data.

Apakah mereka tidak dibicarakan karena tidak eksis seperti halnya Gen Z kerap nongkrong di cafe Instagramable menikmati segelas es kopi susu? Atau karena mereka adalah penyimpangan dari Gen Z yang seharusnya?

Cara pandang terhadap Gen Z yang selama ini mengemuka dalam survei pasar, narasi pemerintah, dan pemberitaan media menunjukkan bias kelas. Wacana Gen Z ini didominasi kelas menengah-atas sehingga Gen Z kelas bawah dianggap tidak eksis atau bahkan tidak dianggap sebagai Gen Z karena perilakunya tidak mencerminkan karakter Gen Z yang dibangun dalam kanal-kanal publik.

Meski pemerintah memiliki data Gen Z yang butuh “pertolongan”, tapi mereka tidak pernah menjadi perhatian. Pemerintah justru memberikan fasilitas dan akses kepada Gen Z yang memiliki privilese. Putri Tanjung dan staf khusus presiden lain, misalnya, justru mendapatkan gaji Rp51 juta/bulan, jauh di atas rata-rata gaji per bulan Gen Z usia 15-19 tahun dan 20-24 tahun dalam data BPS.

Pada level kebijakan, pemerintah membuat beberapa program yang disematkan embel-embel Gen Z atau Milenial, tapi itu gimmick belaka. Misal, program petani Milenial, program hunian untuk Mllenial, program wirausaha Milenial, dan lainnya. Pokoknya, yang serba-Milenal, tapi praktiknya lagi-lagi sasaran program itu bukan untuk mereka yang underprivileged.

Gen Z underprivileged ini mungkin baru akan dibicarakan dan menjadi perhatian menjelang kontestasi politik pada 2024 mendatang. Mereka dibicarakan dalam konteks menjadi komoditas politik. Tapi, setelah itu, mereka mungkin akan kembali dilupakan.

Para Gen Z underprivileged ini akan kembali ke pinggir jembatan layang Pasar Rebo, menikmati starling lima ribuan, semakin tak terlihat di balik gelembung Gen Z yang diciptakan media, lembaga survei, riset pasar, dan pemerintah.

Tulisan ini adalah pengantar untuk serial liputan #UnderprivilegedGenZ