Setiap tanggal 2 Oktober banyak orang mengenakan batik untuk merayakan Hari Batik Nasional. Di balik perayaan dan kebanggaan kita pada ikon budaya ada ribuan buruh di pusat-pusat industri batik seperti di Cirebon, Pekalongan, Lasem, Solo, dan Yogyakarta. Merekalah si penjaga warisan budaya bangsa, yang sayangnya diupah sangat minim.

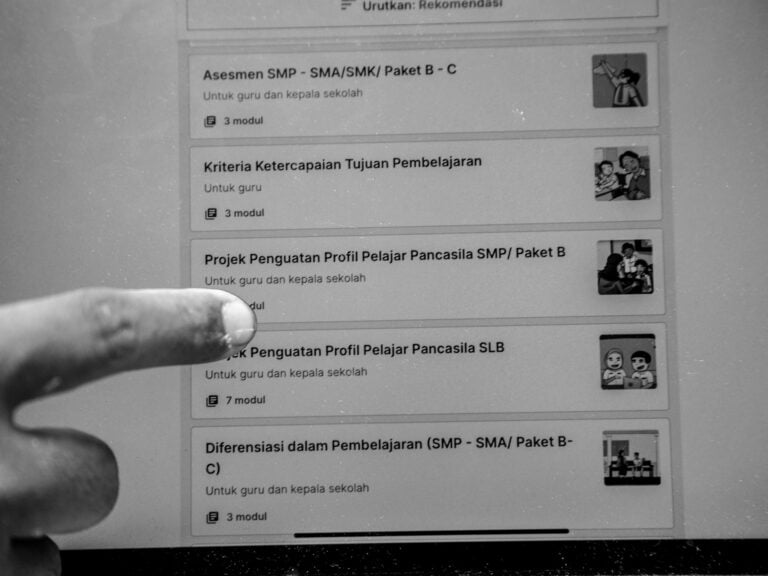

Tanggal 2 Oktober diperingati sebagai hari batik sejak 2009, ketika lembaga dunia UNESCO mengakui “Batik Indonesia” sebagai salah satu warisan kebudayaan dunia tak benda (world intangible cultural heritage).

Batik Indonesia yang dimaksud di sini adalah teknik manual yakni batik tulis yang dilukis menggunakan canting dan batik cap; simbolisme yang digunakan dalam karya batik; dan kebudayaan di seputar karya ini. Dalam “Batik Indonesia” ada ribuan buruh di perusahaan UMKM yang sehari-harinya mencari nafkah.

Buruh di pabrik tekstil yang menggunakan “printing” dengan mesin atau dengan “screen”, meski dengan motif batik, atau yang sering dikenal sebagai batik printing, tidak saya bahas di tulisan ini.

Pertama-tama perlu dikenali bahwa produksi batik merupakan bagian dari UMKM. Dalam survei yang saya lakukan di Pekalongan tahun 2007 untuk penelitian disertasi doktoral di Universiteit van Amsterdam, skala usaha para pengusaha batik di Pekalongan 90% adalah skala rumahan (cottage industry). Sektor UMKM juga penopang ekonomi Indonesia dan bersifat informal. Aturan formal termasuk dalam ketenagakerjaan, tidak berlaku. Dalam konteks tiadanya regulasi inilah, upah buruh batik selalu rendah.

Kerja Rumit di Balik Batik

Sebuah kain batik tulis ukuran 2 m x 1,15 m membutuhkan waktu 3-6 bulan (tergantung dari kerumitan motif) untuk siap dijual. Untuk sampai pada produk akhir ini, sebuah kain membutuhkan setidaknya 7-8 tahapan proses: 1) mengkanji kain agar kuat melalui proses ini (di masa kini, proses ini telah dilewati, karena kualitas kain katun sudah lebih baik), 2) menggambar sketsa motif, 3) menggambar sketsa dengan cairan malam 4) membatik yakni mengisi cairan malam pada motif yang tidak akan terwarnai saat proses pewarnaan berlangsung), 4) pewarnaan tahap pertama, 5) mlorod pertama (merebus kain untuk melepaskan malam), 6) menutup dengan malam bagian yang sudah diwarnai, agar tidak tercemar warna kedua (kalau warna lebih dari 2, maka proses no 4 dan 5 diulang kembali), 7) mlorod kedua, dan 8) menjemur. Terkadang proses nomor 3 dan 4 dilakukan di kedua sisi kain, dan membuat proses penyelesaian lebih lama.

Proses nomor 3 dan 6 dilakukan oleh pekerja perempuan, sementara proses nomor 4-5 dilakukan oleh laki-laki. Tenaga kerja perempuan dianggap lebih telaten menyelesaikan tahapan membatik yang membutuhkan ketelitian tingkat tinggi.

Mereka biasanya bekerja 8-10 jam/hari dalam kondisi yang statis, yakni duduk di atas dingklik tanpa sandaran punggung, menghadapi kain yang dibatik sepanjang hari. Untuk batik cap, proses produksi lebih banyak dilakukan oleh laki-laki dan dilakukan dalam posisi berdiri.

Buruh batik diupah harian. Tahun 2007 ketika saya melakukan penelitian, upah buruh batik perempuan Rp10 ribu hingga Rp12 ribu/hari, dan upah buruh batik cap Rp15 ribu. Apabila pembatik bekerja 7 hari dalam seminggu, maka upah mereka sebulan antara Rp280 ribu-Rp336 ribu. Saat itu upah minimum Kota Pekalongan Rp 550 ribu.

Reportase yang dilakukan Tempo pada 2015 menyebutkan upah buruh batik Rp200 ribu per kain/per minggu di Yogyakarta, atau Rp 800 ribu/bulan. Kala itu, upah minimum provinsi Yogyakarta sebesar Rp1.3 juta. Dilihat dari sumbangan sektor ini pada pendapatan negara, data kementerian Perindustrian dan Perdagangan tahun 2018 sebesar USD 52.4 juta, dengan serapan tenaga kerja sebesar 200.000 lebih (termasuk tenaga kerja di bidang distribusi atau perdagangan batik).

Karena rendahnya upah membatik ini, di Pekalongan, dan mungkin juga di kota-kota pusat industri batik lain, para generasi muda lebih suka bekerja di sektor non-batik, atau memilih bekerja di kota lain. Krisis pembatik ini tampaknya akan terus terjadi kalau perbaikan pengupahan ini tidak terjadi.

Hilangnya Proteksi, Printing, dan Kekuasaan Pedagang Jakarta

Ada tiga alasan makro yang menyebabkan upah buruh di bawah upah minimum dalam industri batik. Pertama, hilangnya proteksi pemerintah pada pengrajin batik. Tahun 1950an industri batik mendapatkan proteksi dari pemerintah sebagai bagian dari program ekonomi yang nasionalistik bernama Program Benteng (1951-1956).

Targetnya menciptakan kemandirian ekonomi (Glassburner 1962:123) negeri yang baru merdeka ini. Dalam bahasa sehari-hari, pengusaha batik Pekalongan menyebut periode ini sebagai “zaman jatah”. Bentuk proteksi adalah subsidi impor bahan baku pembuatan batik (kain mori) dan bahan pewarnaan. Agen pelaksana impor dan distribusinya adalah GKBI (Gabungan Koperasi Batik Indonesia). GKBI kemudian mendistribusikannya pada anggotanya.

Program Benteng berakhir akibat keuangan negara yang buruk, teknis implementasi kebijakan yang tidak tertata, dan proses patronase antara GKBI dengan partai di parlemen termasuk dengan Partai Nasional Indonesia (PNI), meski banyak anggota GKBI adalah pendukung Partai Masjumi.

Presiden Sukarno misalnya meminta GKBI membantu membangun planetarium di kompleks Taman Ismail Marzuki pada tahun akhir tahun 1960an. Setelah proteksi berakhir, pengusaha batik harus berjuang sendiri dalam pengadaan bahan baku impor dengan harga yang fluktuatif. Ongkos produksi terus ditekan, termasuk upah buruh.

Penyebab kedua adalah ditemukannya teknologi teknik printing bermotif batik baik secara manual (dengan menggunakan screen) dan dengan mesin pada tahun 1970an. Teknik ini membuat produksi batik lebih efisien dengan harga murah dan jumlah kuantitas yang lebih besar (4x lipat). Proses produksi masif tekstil berbasis teknologi didukung penuh pemerintah Orde Baru yang memang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi. Pabrik tekstil didirikan di berbagai lokasi. Seragam bermotif batik (yang diproduksi dengan teknik printing mesin) diwajibkan bagi pegawai negeri dan siswa sekolah.

Alasan ketiga terkait dengan rantai distribusi produk batik sendiri yang kebanyakan dikuasai oleh pedagang di Jakarta. Selalu terjadi gap harga antara penjual (juragan) di sentra-sentra industri batik dengan outlet di kota besar seperti Jakarta.

Harga kain batik menjadi puluhan kali lipat. Tentu saja ini hal normal dalam proses bisnis yakni pengusaha mencari keuntungan tinggi. Tapi seringkali outlet pedagang batik di kota besar ini memanfaatkan kebutuhan para pengrajin batik di Pekalongan. Misalnya, pengrajin batik menjual batik mereka tanpa label/merek, dan si pembeli (yang kemudian menjual lagi produk ini) yang membubuhi label mereka sendiri. Ada lapis eksploitasi di sini yakni antara penjual di kota besar, dengan para juragan produsen batik; dan akhirnya antara para juragan dengan para buruh batiknya.

Apa yang Bisa Kita Lakukan?

Lepas dari tiga kondisi makro ini, penting untuk kita semua memahami betapa mahalnya biaya menjaga warisan kebudayaan seperti batik, yang juga sebagai warisan dunia, yakni keringat para buruh pekerja batik selama lebih dari satu dekade sejak batik menjadi warisan dunia.

Saya mengajak Anda mengingat nasib buruh batik bukan untuk membuat Anda berhenti merayakan batik atau membeli batik. Saya ingin mengajak Anda, ketika kita merayakan dan membanggakan batik, kita juga mengingat dan berterima kasih (meski dalam hati) pada ribuan buruh di yang ada di garda depan dalam menjaga warisan ini.

Selain mengingat mereka, hal lain yang paling sederhana yang bisa kita lakukan untuk tidak memperburuk keadaan bagi buruh batik adalah dengan tidak membeli batik printing. Kebanyakan batik printing ditandai dengan harganya yang murah, dan ciri warna motif batiknya yang “terlalu cerah”. Tetapi ada juga yang menjadi produk wajib seperti seragam batik Korpri 4.2 juta anggota ASN Indonesia, seragam total sekitar 45 juta siswa SD, SMP, dan SMU di Indonesia, atau produk fashion yang dikemas tidak murahan, seperti produk “Batik Motif” Uniqlo yang sebenarnya bukan batik tetapi tekstil printing biasa yang bermotif batik.

Hal kedua, mendorong pemerintah untuk membuat kebijakan proteksi produk kebudayaan ini, sebagaimana yang telah dilakukan di negara lain, seperti Jepang melindungi produk kebudayaannya. Di Indonesia, UU Pemajuan Kebudayaan tahun 2017 adalah aturan yang paling mendekati prinsip perlindungan dalam advokasi batik ini, namun pasal batik di UU ini masih perlu dikaitkan dengan dimensi ekonomi batik, sebagai satu kerangka yang tak terpisahkan dari kebudayaannya.

Dengan cara inilah mungkin kita bisa turut menjaga warisan dunia ini dan memperbaiki kesejahteraan penjaga warisannya.

Penulis adalah kepala program doktoral di Departemen Politik dan Pemerintahan di Universitas Gadjah Mada. Amalinda adalah salah satu Penasihat di Project Multatuli.