“SEBELAS KILOGRAM,” sebut Tamu Rambu Margaretha (71) kepada petugas kesehatan di pos pelayanan terpadu (posyandu) yang berada di salah satu bagian rumahnya.

Hari itu, pertengahan September 2022, ia sibuk mengatur timbangan gantung sambil membantu mengangkat anak batita dan balita yang akan ditimbang.

Sudah 30 tahun Mama Margaretha, ia biasa disapa, mengabdi sebagai kader posyandu. Selama itu pula, ia aktif memanggil dan menegur para orangtua di Kampung Prailiu, Sumba Timur, yang tidak memeriksakan perkembangan anak mereka di posyandu.

Sebagai perempuan keturunan bangsawan di Kampung Prailiu, Mama Margaretha tidak ingin rantai perbudakan tradisional terus hidup di Sumba Timur.

Perbudakan tradisional masih sangat kental baik di perkotaan maupun pedesaan di Sumba Timur. Di sana, terdapat tiga kasta: maramba atau golongan bangsawan, kabihu atau golongan merdeka, dan ata atau golongan hamba.

Ata biasanya disebut juga dengan tau la umma, dari Bahasa Kambera, Sumba Timur, yang artinya orang dalam rumah (hamba). Istilah kabihu dalam makna yang lain adalah klan. Ketiga kasta tadi, juga memiliki kabihu (klan) masing-masing.

Ata terbagi dalam tiga golongan yakni ata ngandi, ata ndai, dan ata pakei. Ata ngandi adalah perempuan hamba yang dibawa oleh perempuan bangsawan saat menikah. Ata ndai adalah hamba yang dimiliki secara turun-temurun oleh keluarga bangsawan. Ata pakei adalah hamba yang dibeli oleh keluarga bangsawan dari keluarga bangsawan lainnya.

Mama Margaretha, ibu, dan neneknya memiliki ata ngandi saat menikah dengan suami mereka.

“Mama saya, dia bawa sepuluh orang hamba, satu laki-laki dan sembilan perempuan,” kata Mama Margaretha.

Ibu dari Mama Margaretha, Rambu Padu Jabu, berasal dari Bulubokat, Maradesa, yang saat ini secara administrasi negara masuk ke dalam Kabupaten Sumba Tengah. Ketika menikah, Rambu Padu Jabu tinggal dan menetap di Rakawatu, Sumba Timur, di kediaman sang suami dengan membawa ata ngandi-nya.

Menurut penuturan Mama Margaretha, dari sembilan perempuan hamba yang dibawa ibunya, ada satu orang yang akhirnya menjadi ngara hunga.

Ngara hunga dalam Bahasa Kambera, Sumba Timur, berarti nama yang muncul. Dalam konteks perbudakan, ngara hunga berarti nama seorang bangsawan yang dipakai dan menjadi panggilan keseharian yang mengikuti nama hambanya.

Misalnya, ibu dari Mama Margaretha adalah Rambu Padu Jabu. Nama panggilan kesehariannya adalah Rambu nai Hana (Rambunya Hana) yang artinya perempuan bangsawan yang memiliki hamba bernama Hana.

“Kalau appu (nenek Mama Margaretha) dari Lawonda, Sumba Tengah, namanya Rambu Newa. Saya kurang tahu dia bawa hamba berapa dulu. Ngara hunga-nya appu Rambu nai Lingga,” Mama Margaretha menambahkan.

Sementara itu, Mama Margaretha ketika menikah dengan almarhum suaminya, Tamu Umbu Ndjaka, ia membawa enam orang hamba. Almarhum suami Mama Margaretha adalah bangsawan yang menjadi tuan di Kampung Raja Prailiu.

Mama Margaretha sebetulnya juga memiliki ngara hunga. Namun, ia lebih sering dipanggil dengan namanya sendiri, Rambu Etha atau Rambu Margaretha.

“Waktu kami menikah, ‘anak-anak dalam rumah’ sudah ikut serta. Kita tidak bisa menolak mereka. Itu budaya kita dulu. Tetapi kita juga harus pikirkan bagaimana masa depan mereka sekarang,” kata Mama Margaretha.

Buku Penataan Nusa Tenggara Pada Masa Kolonial 1915-1950 karya I Ketut Ardhana (2005) menggambarkan bahwa rantai perbudakan di Sumba Timur sudah ada sejak abad ke-16. Kebanyakan dari mereka adalah anak berusia 8-14 tahun.

Lambat laun, perbudakan menjadi tradisi yang penting untuk dilanjutkan. Selain sebagai tameng untuk melanggengkan tenaga kerja tak berbayar, sejumlah studi juga menyebut kehadiran hamba juga sebagai status sosial seorang bangsawan. Poin terakhir ini yang kemudian menunjukkan betapa pentingnya keberadaan sosok hamba dalam struktur sosial di Sumba.

Pendidikan Sebagai Siasat

Mama Margaretha dan suaminya memiliki prinsip yang keras dalam hal pendidikan anak-anak mereka. Pasangan ini memiliki delapan orang anak dan semuanya menyelesaikan kuliah di D.I. Yogyakarta.

“Dari SD sampai SMA, semua jalan kaki ke sekolah. Kalau sudah terlambat ke sekolah baru kami kasih uang bemo. Uang jajan juga kadang saja. Kami juga hidup seperti orang lain,” katanya.

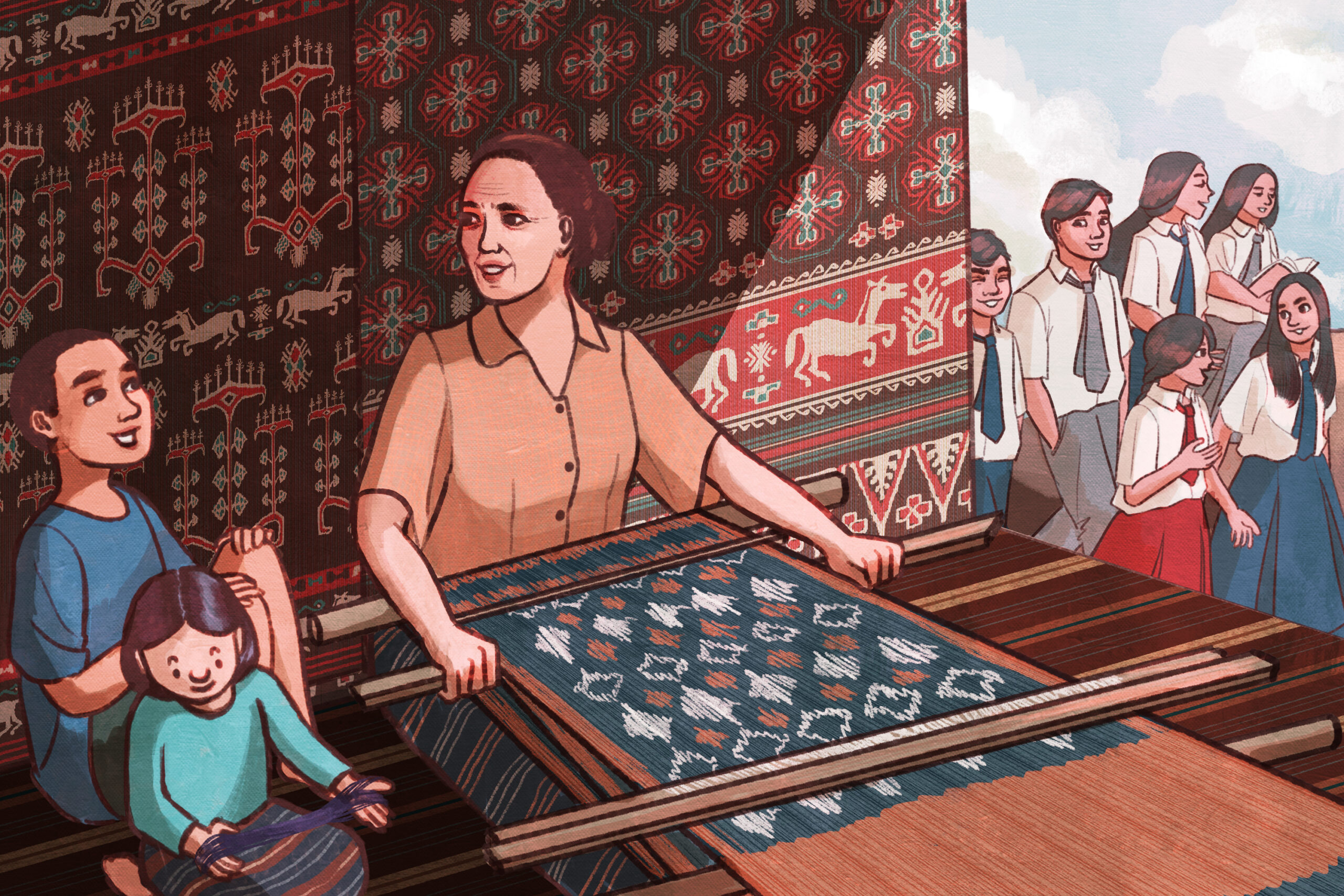

Mama Margaretha melawan stigma yang menyebut keluarga maramba pasti hidup dengan mewah. Sebaliknya, menurut Mama Margaretha, mereka juga harus bekerja, bertani, beternak, dan menenun.

Suami Mama Margaretha yang dulu mengurusi lahan pertanian dan ternak mereka – sapi, kerbau, dan kuda. Mama Margaretha yang akan mengurusi rumah, tenun, dan ternak kecil seperti babi dan ayam. Dari kerja-kerja ini, mereka mampu menyekolahkan anak-anak mereka dan anak-anak dalam rumah.

Mama Margaretha tetap fokus mengurus tenun, selepas kepergian suami pada 2008. Semua urusan pekerjaan suaminya diambil alih oleh anak kelima, seorang laki-laki paling bungsu. Mama Margaret memiliki delapan anak, 3 laki-laki dan 5 perempuan. Dua anak laki-laki paling tua sudah bekerja di tempat lain dan tidak lagi tinggal serumah dengan Mama Margaret.

“Semua yang tinggal di rumah harus sekolah, mau anak kandung, anak-anak dalam rumah, ya, harus sekolah,” kata Mama Margaretha. Ia merasakan betul pentingnya pendidikan dalam membentuk cara berpikir.

Margaretha muda hanya mampu menempuh jenjang pendidikan hingga kelas tiga sekolah menengah pertama. Pada masa itu, keluarga bangsawan tidak menyekolahkan anak-anak perempuannya karena khawatir bertemu jodoh yang bukan dari golongan sama.

“Saya hanya sampai kelas tiga SMP, saya tidak lulus. Kalau mama sampai kelas tiga SR,” kata Mama Margaretha, seraya menjelaskan SR atau Sekolah Rakyat setara dengan SD saat ini.

“Mama keras sekali dulu. Waktu saya kelas satu SD, saya pernah malas-malasan ke sekolah. Saya pake alasan badan lemas karena malam makan nasi jagung dan sayur saja, pagi juga begitu. Aiih, Mama marah, dia suruh saya siap memang ke sekolah. Dia ambil kayu kejar saya.”

“Lalu Mama dari belakang antar saya ke sekolah, kalau saya jalan lambat sedikit kena habok (pukul) dengan kayu. Tapi saya lebih kuat lari,” kisahnya sambil tertawa.

Mama Margaretha mulai menyekolahkan anak-anak dalam rumahnya pada tahun 1980an, ketika itu anak laki-laki keduanya juga mulai memasuki usia sekolah. Situasi ini sangat jarang, karena yang terjadi anak-anak maramba didampingi ata saat berangkat sekolah, bukan ata ikut bersekolah.

Kedisiplinan keluarga Mama Margaretha dalam pendidikan juga berlaku bagi para perempuan hamba.

“Bapa (suaminya) sudah siap memang kayu atau rotan. Ini rotan yang biasa pake pukul kuda waktu pacuan. Begitu tahu ada yang tidak pergi sekolah kena lop (pukul) sudah. Kalau saya hanya nasehat saja,” kisahnya sambil menyebutkan nama beberapa anak yang pernah “mendapatkan” rotan.

Ia bercerita perempuan hamba di rumahnya rata-rata lulus SD, SMP, SMA bahkan ada yang juga kuliah. Mereka bahkan bebas menentukan pilihan setelah lulus, ada yang jadi pegawai BUMN, ada yang memiliki usaha sendiri, dan ada yang memutuskan untuk pergi keluar Sumba untuk bekerja.

“Waktu Rambu Raing (anak pertama) kuliah ke Yogya, kami juga kasih sekolah satu anak (hamba) ke Kupang. Orangtuanya juga dukung waktu dia kuliah bukan hanya kami saja,” kata Mama Margaretha.

Mama Magaretha menjadi satu dari sedikit keluarga bangsawan yang menyekolahkan hambanya. Tradisi umum yang ada adalah keluarga maramba enggan menyekolahkan hambanya karena khawatir mereka menjadi pintar lalu melarikan diri.

Tradisi itu yang ingin diputusnya, salah satunya melalui seni.

Saat mewawancarai Mama Margaretha, di samping rumahnya begitu banyak anak-anak yang sedang berlatih menari tradisional, menyanyi beraneka lagu dan bermain permainan anak Sumba.

Rupanya, anak perempuan Mama Margaretha, Rambu Ana mengorganisir anak-anak di Kampung Prailiu lewat berbagai kegiatan seni. Bagi keluarga besar Mama Margaretha, seni mampu menembus batas relasi tuan dan hamba sekaligus membawa anak-anak untuk mengenal budaya mereka.

Hal ini juga didukung menantunya, suami Rambu Ana, yang turut mendukung upaya keluarga untuk mengenalkan tradisi seni kepada generasi muda di Sumba.

Lahir dan (Tidak) Melahirkan Hamba

Selain keluarga maramba Mama Margaretha, di Sumba juga dikenal dua perempuan hamba yang bertekad memutus rantai perbudakan di Sumba.

Sebut saja Kudu (33), salah satu perempuan hamba, yang sejak lahir namanya langsung dipakai sebagai ngara hunga dari putri bangsawan tempat ibunya bekerja.

Rambu Debi, bukan nama sebenarnya, adalah putri bangsawan yang usianya terpaut tiga tahun lebih tua dari Kudu. Rambu Debi mendapat panggilan Rambu nai Kudu.

Kudu diizinkan bersekolah. Sehingga setiap kali Kudu menemani Rambu Debi ke sekolah, ia juga akan ikut belajar. Di sekolah, semua orang tahu ia hamba Debi. Ketika Rambu Debi menamatkan SD, ia meneruskan pendidikannya di luar kota. Sementara, Kudu tetap tinggal bersama orangtua Rambu Debi dan berhenti sekolah.

“Kami anak-anak njurak. Kami tidak tahu siapa bapa kami. Mama tidak cerita,” kata Kudu, menuturkan bahwa sebelum mamanya menikah dengan suaminya yang sekarang, mereka telah lahir. Anak njurak berarti anak di luar nikah atau anak hasil selingkuh.

Saat berusia 17 tahun, Rambu Debi menikah dengan laki-laki bangsawan dari sebuah kecamatan yang berjarak hampir 100 kilometer dari rumahnya. Sesuai tradisi keluarga bangsawan, Rambu Debi membawa Kudu dan beberapa hamba lainnya yang mendampinginya di rumah suami.

Kudu sebagai ngara hunga dari Rambu Debi selalu berada dekatnya. Layaknya asisten pribadi, Kudu mengetahui semua urusan tugas dan pekerjaan Rambu Debi, selain memang ia yang akan menyelesaikan tugas-tugas itu.

Maka, bila Kudu tidak di rumah, akan ada beberapa hal urusan rumah tangga yang terbengkalai. Karena Kudu lebih tahu di mana letak pisau, sendok, serbet, barang-barang rumah tangga lainnya, berapa jumlahnya, sedang dipinjam siapa.

Relasi mereka berdua sangat dekat. Kudu adalah simbol identitas kebangsawanan Rambu Debi sekaligus kaki dan tangannya. Kudu mengaku ia menyayangi Rambu Debi dan tidak ingin berpisah. Ada ikatan batin antar keduanya.

Kudu memiliki dua anak, tanpa suami. Ia mengatakan bahwa ayah dari anaknya adalah laki-laki di sekitar kampungnya. Namun, mereka tidak menikah.

“Karena saya sudah dibelis dan tidak bisa dua kali belis,” ujarnya.

Belis yang dimaksud Kudu mirip dengan mahar, namun, bagi kastanya, mahar itu mengikat dengan tuannya. Dalam tata perkawinan kaum maramba, saat perempuan bangsawan dibelis, maka itu sudah termasuk belis untuk hambanya.

Biasanya jumlah belis cukup besar, bisa berupa ternak, untuk perempuan bangsawan yang membawa hamba ke rumah suami.

Dalam sistem perbudakan tradisional di Sumba, Kudu hanya bisa menikah dengan laki-laki hamba dari suami Rambu Debi atau dari klan yang sama dengan suami Rambu Debi.

Bila dari klan lain, maka laki-laki tersebut harus “kawin masuk.” Kawin masuk di sini bermakna laki-laki yang menjadi suami Kudu, harus tinggal di rumah Rambu Debi dan suaminya atau masuk ke klan mereka. Tentu saja, juga sebagai hamba.

Di kalangan perempuan hamba, memiliki anak tanpa suami adalah hal yang lumrah dan tidak dipertanyakan oleh tuannya. Malah sangat diharapkan sebagai pelanjut trah perbudakan dan penegas identitas para bangsawan. Ada bangsawan yang menganjurkan perempuan hamba untuk memiliki banyak anak, terserah sperma siapa yang akan membuahi.

“Umbu bilang, satu orang hamba harus punya tujuh orang anak. Saya tidak mau lagi punya anak, biar Umbu dan Rambu suruh. Cukup sudah,” kata Kudu.

Sempat merasakan sekolah membuat Kudu bertekad menyekolahkan kedua anaknya. Ia meyakini sekolah adalah cara untuk membantu anaknya keluar dari lingkaran setan yang mengikat dirinya. Minimal, anak-anaknya bisa memiliki modal untuk mencari pekerjaan yang lebih layak.

Keputusan ini cukup berisiko karena Kudu menolak patuh pada tuannya. “Sekarang saya ikut KB (keluarga berencana). Saya minta tolong ibu bidan untuk pasang KB. Saya kasih tahu ibu bidan supaya tidak beri tahu Umbu dan Rambu. Ini jadi rahasia,” sebut Kudu.

Membangun Keluarga, Membangun Harapan

Saat berumur 18 tahun, Konga, bukan nama sebenarnya, harus ikut dengan Rambu Yuli yang menikah dengan pemuda bangsawan di desa tetangga.

Rambu Yuli kala itu berubah menjadi Rambu nai Konga. Konga menjadi hamba karena ibunya dibelis oleh kakek Rambu Yuli.

Berbeda dengan Kudu yang tidak memiliki kesempatan untuk menikah, Konga bisa menikahi pria yang dicintainya – juga dari golongan hamba – dua tahun setelah pindah ke rumah suami Rambu Yuli.

Setelah menikah, sang suami harus tinggal bersama tuan Konga. Senasib dengan Kudu, mereka juga didesak tuannya untuk memiliki banyak keturunan.

“Saya punya enam anak. Waktu melahirkan anak bungsu di Waingapu, pakai operasi karena posisi anak melintang. Saya langsung balik rahim memang, itu operasi steril. Baru bos perempuan marah,” kata Konga, yang menuturkan kisahnya dalam Bahasa Kambera.

Perempuan yang kini berusia 45 tahun itu juga menyekolahkan keenam anaknya, meski sembunyi-sembunyi. Jenjang pendidikannya beragam, ada yang lulus SD, SMP dan SMA. Baginya, sekolah akan membuat anak-anaknya pintar dan bisa pergi dari rumah tuannya. Terbukti ketika salah satu anaknya pergi keluar Sumba untuk bekerja.

Rambu Yuli memiliki temperamen yang kasar, menurut Konga. Ia kerap memaki Konga bahkan memukulinya. Begitu juga perlakuan Rambu Yuli pada anak-anak Konga. Rambu Yuli menginginkan anak-anak Konga menjadi ngara hunga anak-anaknya. Tapi Konga tidak setuju. Ia mendorong anak-anaknya keluar dari Sumba dan pergi merantau tanpa sepengetahuan Rambu Yuli dan suaminya.

Beberapa tahun lalu, Konga bertengkar hebat dengan Rambu Yuli karena suaminya diusir dari rumah. Ia melawan saat Rambu Yuli hendak melemparkan barang ke arahnya. Ia berbalik menangkap tangan Rambu Yuli dan membentaknya.

“Saya dan suami sudah bertahan-tahun kerja untuk dia, timba air, cuci, masak, bikin pagar, kerja kebun, semua pekerjaan kami yang kerja,” kata Konga, seraya menambahkan ia juga kerap membelikan majikannya beras menggunakan uang dari program bantuan pemerintah seperti PKH atau BLT.

“Dia tau perintah saja.”

Keinginan dan amarahnya pada Rambu Yuli untuk sesaat harus ditahan. Ia dan suami tengah menyusun rencana matang untuk bisa hidup mandiri tanpa tuannya. Suami Konga memiliki sebidang tanah. Saat ini mereka sedang mengumpulkan bahan untuk membangun rumah.

“Sudah ada kayu dan batu, tinggal menabung untuk beli seng dan semen,” kata Konga.

Kesadaran Individu Menjadi Kolektif

Perjuangan Mama Margaretha (dan keluarga), Kudu, dan Konga dalam memutus lingkaran setan perbudakan di Sumba mendapat dukungan dari tokoh Gereja Kristen (GKS), institusi gereja terbesar di Pulau Sumba.

Pendeta Marlin Lomi, Ketua Umum Sinode GKS, mengakui upaya memutus lingkaran ini sulit dilakukan oleh Gereja. Apalagi, masih banyak jemaat yang juga memiliki hamba.

Gereja juga sulit mengungkap dan menyelesaikan pengaduan dugaan kekerasan fisik maupun seksual yang dialami hamba karena memerlukan bukti. Sementara, tidak ada hamba yang mau bersaksi karena kepatuhan dan ketakutannya pada maramba-nya.

Semisalnya kejadian maramba yang diduga menghamili hambanya.

“Waktu menikah, istrinya bawa hamba. Nah, ini hamba tiba-tiba memiliki anak terus-menerus, ternyata dia (suami maramba) yang menghamili. Kami, Gereja melihat ini tidak benar, apalagi face anak ini mirip sekali dengan maramba (laki-laki),” kata Pendeta Marlin.

Namun demikian, perempuan maramba tidak mempersoalkan hal ini. Mereka menganggap situasi ini menguntungkan karena secara tidak langsung mendapatkan keturunan hamba yang bisa mereka pekerjakan.

“Kami langsung kasih Siasat,” kata Pendeta Marlin. Dalam GKS, siasat berarti sanksi. Adapun sanksi gereja biasanya berupa disiplin berupa larangan mengikuti perjamuan Kudus.

Pater Robert Ramone, Direktur Lembaga Studi dan Pelestarian Budaya Sumba menyampaikan bahwa praktik perbudakan pada dasarnya terjadi di seluruh Pulau Sumba. Hanya saja, saat ini lebih banyak terjadi di Sumba bagian timur.

“Saya buat refleksi seperti ini, mengapa perkembangan kemajuan di daerah yang menganut budak belian di Sumba, coba lihat di Sumba bagian utara, Mamboro sampai di Sumba Timur, berbeda dengan daerah lain?” kata Pater.

Menurutnya, perbudakan ini menghambat kemajuan penghormatan atas hak asasi manusia (HAM) yang telah menjadi norma bersama.

Pater Robert yang juga seorang Pastor dalam Gereja Katolik di Sumba, menyampaikan bahwa dalam ajaran Gereja Katolik dunia menentang perbudakan, karena bertolak pada kebebasan manusia. Oleh karenanya, ia mengaku masalah ini juga menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan Gereja Katolik.

Di sisi lain, Pater Robert melihat bahwa ada juga maramba yang menunjukkan perubahan yang sangat maju.

“Contohnya Mama Margaretha, ini luar biasa, satu tipe manusia yang out of the box, langka, dia memberi kebebasan melalui pendidikan pada yang lain,” kata Pater.

Ia mendorong strategi ini ditiru oleh lebih banyak orang, dari berbagai kasta. Sehingga, kesadaran yang semula hanya muncul pada individu menjadi kesadaran bersama.

“Saya yakin para maramba juga mau berubah. Karena kalau bertahan, maka akan tergilas dengan begitu banyak kemajuan yang bergerak cepat,” kata Pater menuntaskan.

Tulisan ini merupakan bagian dari serial #MasyarakatAdat.

Martha Hebi adalah penulis dan peneliti dari Sumba, Nusa Tenggara Timur.