“Lumung apa hau ali ata rona eme toe bae dedang songke?” Yovita Hamsia, 52 tahun, mengingat perkataan ibundanya puluhan tahun lalu: Apa yang membuat laki-laki menyukaimu kalau kamu tidak tahu menenun songke?

Saat usia remaja, Yovita dan teman-teman sebaya dia selalu menerima nasihat yang sama dari ibu mereka: anak perempuan harus tahu menenun songke.

Songke adalah nama umum untuk sarung berwarna dasar hitam dengan motif khusus hasil tenun perempuan Manggarai raya, kawasan yang meliputi Manggarai, Manggarai Timur, dan Manggarai Barat di Pulau Flores.

Kelak, setelah menikah, Yovita memahami maksud para ibu di kampungnya yang terkesan memaksa anak gadis untuk belajar menenun songke.

“Keahlian menenun songke menjadi bekal yang diberikan ibu ketika saya menikah dan hidup berkeluarga. Kalau saya tidak tahu menenun, maka suami saya pasti minder saat acara-acara adat karena tidak mengenakan sarung songke,” ujar Yovita.

“Selain itu, dengan menenun sarung songke, saya bisa membantu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.”

Yovita memanfaatkan lahan seluas sekitar dua meter persegi di samping rumahnya sebagai tempat menenun. Tempat itu beratapkan selembar kain bekas dan beralaskan karung-karung bekas. Di bawah terik matahari membakar kulit, dengan keringat terus mengucur dari keningnya, kedua tangan Yovita terus menenun songke, saat saya menemuinya pada Sabtu siang, akhir Agustus lalu.

Tenda-tenda darurat beratap kain-kain bekas itu juga terlihat di samping beberapa rumah lain di Kampung Sambi, Desa Satar Padut. Di bawah tenda-tenda itu, para ibu menenun songke, menggunakan peralatan tradisional berbahan kayu.

Kampung Sambi terletak di atas bukit, sekitar dua kilometer dari tepi pantai utara Flores, di pusat Kecamatan Lamba Leda Utara, Manggarai Timur. Di kaki bukit, terbentang sawah-sawah penduduk.

Nyaris semua penduduk Desa Satar Padut adalah petani sawah. Mereka bergantung hidup dari beras untuk makan, untuk biaya pendidikan, kesehatan dan kebutuhan lain.

Selain itu, menurut data pemerintah desa setempat, sekitar 789 keluarga mencari penghasilan tambahan dari pekerjaan menenun, termasuk 86 keluarga di Kampung Sambi.

Kendati demikian, kehidupan mereka masih sama seperti para petani lain di Flores. Rumah-rumah berlantai tanah, berdinding pelupuh bambu. Pada dinding beberapa rumah, tampak lubang-lubang menganga termakan usia. Salah satunya rumah Yovita.

Yovita mulai menenun sejak tamat sekolah dasar pada 1985. Ia belajar menenun dari ibunya. “Zaman kami kecil dulu, perempuan harus tahu menenun songke,” tuturnya, sembari tangannya menggulung separuh kain yang sudah ditenun, merapikan peralatan tenun. Ia berhenti menenun dan menuju dapur. Dari dapur, ia membawa dua gelas kopi khas Manggarai Timur dengan sepiring singkong rebus, menemani obrolan kami.

Yovita rutin menenun hampir setiap hari, menjadi pekerjaan pokoknya selain mengurus rumah tangga dan bekerja membantu suaminya di kebun. Setiap hari, ia membagi waktu untuk kerja di dapur, menenun, dan ke kebun pada hari-hari tertentu. Dengan jadwal teratur ini, ia bisa menenun satu lembar kain songke selama dua minggu.

“Dari tenun, selama sebulan, saya dapat Rp400 ribu. Itu penghasilan bersih karena rata-rata kami di kampung tidak beli benang,” katanya.

Yovita dan ibu-ibu penenun lain di Kampung Sambi tidak mengeluarkan biaya untuk membeli benang karena mereka menjadi buruh tenun dari Marselinus Sudirman, warga sekampung mereka yang berdagang kain songke.

Sudirman membeli benang di toko, kemudian dibagikan kepada ibu-ibu penenun. Setelah kain selesai ditenun, Sudirman membayar biaya tenun senilai Rp200 ribu per lembar kain.

Bayaran Rp200 ribu per lembar kain, ujar Sudirman, diberikan sesuai standar kualitas dan kerumitan motif yang ditenun. “Jadi, penghasilan mereka tergantung produktivitas. Kalau setiap bulan produksinya banyak, bayarannya juga banyak,” ucapnya.

Kain-kain songke itu oleh Sudirman kemudian dipasarkan ke Labuan Bajo, Manggarai Barat, dan para penjahit di Ruteng selama dua minggu sekali. Sudirman melakoni sistem demikian sejak 2018.

“Motivasi awal saya karena merasa prihatin, karena kain yang ditenun ibu-ibu di kampung tidak ada pasarnya. Tunggu ada orang yang datang beli di kampung, baru laku,” kata Sudirman, yang rutin membawa belasan kain songke dalam perjalanannya ke pusat-pusat pasar itu dengan angkutan umum. Di pasar, harga selembar kain songke antara Rp500 ribu sampai Rp600 ribu. Sudirman berkata menarik keuntungan antara Rp100 ribu sampai Rp200 ribu untuk setiap lembarnya.

Dengan penghasilan Rp200 ribu per satu tenun songke, kata Yovita, itu tidaklah cukup, tapi ia tidak punya pilihan lain. “Daripada kami beli benang di toko, buang waktu, dan biaya kendaraan. Belum lagi kalau setelah tenun, lama laku terjual. Kami lebih rugi,” ucapnya. “Jadi, penghasilan Rp400 ribu per bulan ini dicukup-cukupin saja.”

Sekitar 20 km ke arah selatan Kampung Sambi, tepatnya di Kampung Wae Tua, Desa Golo Mangu, Magdalena Faleria juga menjalani pekerjaan menenun. Perempuan 47 tahun ini menenun di dalam rumah kecil berukuran 5×6 meter.

Di dalam rumah berlantai semen, berdinding pelupuh bambu, tepat di ruang sisi kanan pintu masuk, Faleria duduk menenun. Ia mulai menenun sejak berusia 15 tahun. Sama seperti Yovita, ia belajar dari ibunya.

Untuk menghasilkan satu sarung songke, Faleria harus rutin menenun dari pagi hingga petang selama satu bulan.

“Satu sarung songke dijual Rp800 ribu sampai Rp1 juta, tergantung ukuran dan kerumitan motifnya,” katanya.

Faleria membeli benang di toko di Reo, kota pelabuhan di pantai utara Manggarai, perbatasan dengan Manggarai Timur. Jarak dari Wae Tua ke Reo sekitar 50 kilometer.

“Untuk menenun satu sarung songke, biasanya saya keluarkan uang Rp215 ribu untuk belanja benang,” ujarnya.

Sarung-sarung songke yang ditenun Faleria biasanya dijual ke orang-orang di kampungnya, atau ke orang-orang luar yang datang membeli ke rumahnya.

“Orang beli untuk kebutuhan keluarga seperti dipakai untuk acara-acara adat atau acara resmi lain,” tutur Faleria. “Saya bersyukur, selama ini, setiap bulan selalu saja ada orang yang datang membeli.”

Faleria berkata pendapatan dari pekerjaan menenun sangat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Kendati demikian, ia tidak punya pilihan pekerjaan lain sebab menenun satu-satunya keahlian yang ia miliki.

Rendahnya penghasilan dari menenun, membuat sejumlah ibu-ibu penenun muda di Lamba Leda Utara berhenti dari pekerjaan tersebut. Dan biasanya, di antara mereka memilih merantau ke Kalimantan sebagai buruh sawit.

“Di kampung ini sudah banyak ibu-ibu yang tidak menenun lagi dan pergi merantau bersama suami mereka ke Kalimantan,” kata Kepala Desa Satar Padut, Fabianus Kabun.

'Mereka merantau karena hidup di kampung ini sulit untuk dapat uang. Kalau harap dari tenun dan hasil kebun, itu hanya pas untuk kebutuhan makan-minum. Tidak bisa buat rumah yang layak,' katanya.Click To TweetMenurutnya, dari beberapa keluarga yang merantau ke Kalimantan, kini satu di antaranya telah kembali dan sudah membangun rumah permanen. “Mereka sekarang sudah tidak menenun lagi, tetapi membuka usaha lain karena sudah punya modal.”

Yovita berkata rendahnya harga tenun songke menjadi salah satu faktor pemicu generasi muda tidak tertarik pada pekerjaan menenun.

“Di kampung ini, anak-anak perempuan usia SMP sudah bisa menenun. Tetapi, kebanyakan mereka, setelah tamat SMA, kalau tidak kuliah, ya merantau ke kota-kota untuk bekerja di toko atau tempat kerja lain,” ujarnya.

Hanya Menenun Motif yang Laku di Pasar

Damianus Anam masih ingat kenangan masa kecilnya pada 1940-an sewaktu melihat ibunya bersusah payah menanam kapas, membuat benang, memberi warna benang dengan pewarna alami, hingga menenun.

“Proses untuk jadi benang hingga menenun dan jadi sarung songke itu lama sekali,” tutur pensiunan guru di Kampung Wae Tua berusia 77 tahun ini.

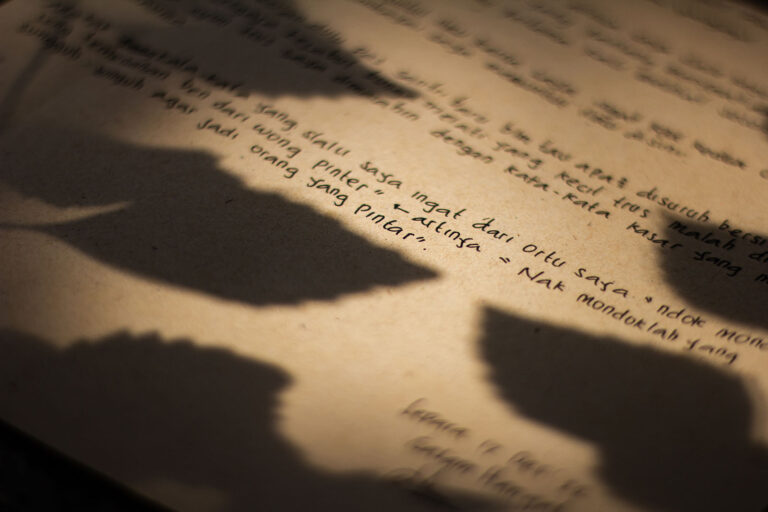

Menenun bukan pekerjaan mudah, kata Damianus. Butuh ketabahan, kesabaran, dan intelektual yang tinggi. Perempuan-perempuan Manggarai menuangkan ide, seni, dan bahasa jiwa mereka lewat motif-motif dalam sarung songke yang mereka tenun.

Setiap motif punya makna yang terhubung kehidupan sosial-budaya dan kepercayaan masyarakat Manggarai. Seperti, salah satunya, motif su’i; berbentuk garis panjang yang bermakna bahwa sikap dan perilaku masyarakat Manggarai punya batas-batas sesuai aturan adat. Motif pada songke merupakan falsafah hidup masyarakat adat Manggarai. Dengan kata lain, songke adalah warisan pengetahuan masyarakat adat Manggarai.

“Zaman dulu, songke itu nilainya tinggi sekali. Kalau di Lamba Leda, dulu, satu ekor kuda bisa ditukar dengan empat lembar songke,” kata Damianus.

Namun, sejak 1980-an, perempuan penenun songke, termasuk Yovita dan Faleria, tidak lagi menanam kapas, tidak juga ke hutan untuk mencari bahan pewarna alami. Semua bahan baku untuk pembuatan songke telah tersedia di toko-toko.

Perempuan penenun songke di Manggarai kini menenun sesuai kebutuhan pasar. Motif-motif asli yang diwariskan para tetua kini sudah dimodifikasi mengikuti tren pasar.

“Untuk motif, saat ini kami juga mengikuti motif-motif dari kain dari luar seperti Sulawesi, Sumatera, dan Jawa,” kata Faleria. “Kalau kami masih pertahankan motif asli, kain yang kami tenun tidak laku.”

Kejanggalan Kematian Joko dan Rudi di Dalam Sel Tahanan Polsek Sunggal

Leonardus Santosa, praktisi budaya di Manggarai Timur, mengatakan saat ini sudah terjadi pergeseran makna tentang menenun songke. Kalau dulu, menenun songke sebagai budaya, sekarang untuk “komersialisasi.” Ia menyebut nilai songke sudah “terdegradasi.”

Ketika orientasi menenun songke lebih kepada kepentingan bisnis, katanya, karakteristik asli songke yang merupakan hasil olah pikir perempuan Manggarai dengan sendirinya menjadi kabur.

“Saya itu paling tidak mau mengenakan jas dan topi bermotif songke karena bagi saya itu pelecehan terhadap budaya,” kata Santosa.

Menurutnya, supaya songke kembali mempunyai “nilai yang tinggi seperti dulu,” maka perlu ada suatu kesadaran bersama, baik penenun, pemerintah, maupun masyarakat Manggarai untuk melihat songke sebagai warisan budaya.

“Songke yang aslinya itu ditenun dengan benang yang dibuat dari kapas dengan pewarna alami. Standar itu mestinya harus tetap dihidupkan di tengah-tengah komunitas masyarakat adat Manggarai. Konsekuensinya, standar harganya juga harus sesuai harga kuda. Kalau harga seekor kuda saat ini Rp10 juta, maka harga satu lembar songke asli itu bisa Rp3 juta hingga Rp4 juta per lembar,” katanya.

Di tengah pengaruh pasar, kebutuhan ekonomi keluarga, generasi penenun songke yang semakin tua sementara keluarga-keluarga muda merantau menjadi buruh sawit atau buruh migran, Damianus masih menyimpan songke asli yang ditenun menggunakan benang dari kapas dengan pewarna alami. Sarung itu menjadi songke asli terakhir yang tersisa di Manggarai Timur.

Benang-benang kapas untuk pembuatan songke tersebut merupakan hasil olahan tangan ibunda Damianus.

“Saya tetap menjaga songke asli ini supaya anak cucu saya tahu bahwa songke yang sesungguhnya itu dibuat dari benang kapas dengan pewarna alami, serta motif-motifnya pun masih asli,” kata Damianus.

Tulisan ini adalah bagian dari serial reportase #MasyarakatAdat