Niat baik saja tidak cukup untuk merumuskan kebijakan pendidikan. Ia juga perlu dibarengi dengan perhitungan yang presisi.

HARI KEENAM puasa Ramadan, mendadak Bravo dibawa ke Instalasi Gawat Darurat (IGD) di salah satu rumah sakit di Bandung, Jawa Barat. Ia mengalami gangguan lambung.

“Diagnosa dokter maag akut, karena makan mi instan saat sahur. Sepertinya tiap sahur dia makan itu,” ungkap Victor, rekan kerja Bravo.

Victor tahu persis rekan kerjanya. Mi instan adalah menu langganan Bravo, terutama sejak kebijakan sekolah gratis untuk pelajar sekolah menengah atas yang digulirkan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil berlaku sejak 2020.

Kebijakan itu memangkas 50 persen penghasilan Bravo sebagai pegawai honorer di salah satu SMA negeri di provinsi dengan jumlah pelajar putus sekolah terbanyak di Indonesia itu. Ia bekerja sebagai petugas kebersihan sekolah.

Semula, Bravo mendapat upah bulanan sebesar Rp4 juta. Kehadiran kebijakan itu memangkas separuh upahnya.

Bagi bapak dengan empat anak dan tinggal merantau ini, penghasilan tersebut sangat jauh dari mencukupi. Sulit bagi Bravo memenuhi kebutuhan nutrisi yang imbang untuk tubuhnya. Mi instan adalah pilihan yang paling mungkin untuk menyumpal rasa lapar.

Dengan gaji Rp4 juta, Bravo biasanya menggunakan pendapatannya untuk membayar cicilan utang di koperasi sekitar Rp1,5 juta, iuran sekolah anaknya yang sedang belajar di sekolah menengah kejuruan di Jawa Tengah, menyokong usaha warung seblak istri, dan kebutuhan harian keluarga.

Setelah kebijakan baru, maka Bravo hanya bisa menyisihkan untuk membayar cicilan utang dan mengirim uang ke istri sebesar Rp500 ribu. Sementara, iuran sekolah anaknya sudah lama menunggak.

“Iuran sekolah anak yang kedua di SMK swasta nunggak Rp2,6 juta, belum terbayarkan semenjak saya berkurang pendapatan di sini,” keluhnya. “Kadang-kadang saya pinjam, sampai sekarang pun ada yang belum terbayar karena memang istilahnya gali lubang tutup lubang itu betul.”

Dalam kondisi terimpit, istrinya berinisiatif membantu pemasukan keluarga. Ia meminta izin ke Bravo untuk menjadi kuli arit di pertanian lantaran usahanya kehabisan modal.

Sebagai kuli arit, isterinya bekerja dari pagi hingga siang dan mendapat upah Rp20 ribu per harinya. Pekerjaan itu bahkan tetap dilakoninya saat hamil besar. Kenyataan itu melukai hati Bravo.

“Terakhir ketemu, kulitnya jadi menghitam dan kurus. Saya jadi pengin nangis. Astaghfirullahaladzim,” kata Bravo dengan suara tercekat dan mata berkaca-kaca.

Sudah empat bulan Bravo tidak pulang kampung ke Kebumen, Jawa Tengah. Biasanya ia menyempatkan pulang sebulan sekali. Kali ini, ia terpaksa memendam rindu pada istri dan anak-anaknya, terutama si bungsu yang baru berumur delapan bulan.

“Kalau saya telepon sudah ribut saja, ‘bapak, bapak, bapak…’ Saya sekarang jarang nelepon. Saya ini apa, tersiksa, kangen. Jadi kalau mereka nelepon saja, baru saya telepon balik,” kata Bravo, seraya menambahkan, ada tak ada uang, ia akan pulang saat Lebaran.

***

Pengurangan upah untuk pekerja honorer seperti Bravo tak mungkin bisa dihindari.

Victor, guru berstatus tetap di SMA negeri yang sama dengan Bravo, mengatakan sekolah kehilangan pemasukan berkisar Rp3-5 miliar per tahun sejak kebijakan yang menghilangkan SPP (Sumbangan Pembinaan Pendidikan) bulanan itu berlaku.

Padahal, sebelum kebijakan diterapkan, sekolah bisa memperoleh pemasukan hingga Rp8 miliar, termasuk dengan total dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang disalurkan pemerintah pusat.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengucurkan dana yang disebut Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (BOPD) pada 2023, sebesar Rp1,1 juta per siswa untuk satu tahun sebagai kompensasi penghapusan SPP. Sementara, dana BOS diberikan senilai Rp1,63 juta per siswa per tahunnya.

Dari sekitar seribu siswa, maka sekolah Victor hanya mendapat pemasukan berkisar Rp3 miliar.

Dengan pemasukan yang ada saat ini, sekolah menjadi kesulitan untuk memberikan sarana dan prasarana kegiatan belajar mengajar yang memadai, membiayai kegiatan ekstrakurikuler dan lomba, serta aktivitas lain yang mendukung kualitas pembelajaran serta prestasi anak didik. Apalagi, membayar honor layak untuk tenaga honorer.

Menurut Victor, upah honorer diambil dari BOPD yang sumber dananya berasal dari APBD Pemprov Jawa Barat. Hitungannya, para tenaga honorer akan menerima upah sesuai dengan tingkat pendidikannya. Bagi mereka yang hanya lulusan SD, SMP, dan SMA, upah yang diterima sebesar Rp1,6 juta.

“Sementara untuk guru honorer, contoh satu yang saya ambil itu, dibayar hanya Rp2,04 juta. Padahal dia mengajar 30 jam (per bulan),” kata Victor.

Dede Amar, Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Jawa Barat, mengakui ia menerima banyak keluhan dari banyak guru sejak kebijakan ini berlaku. Keluhan-keluhan yang berimbas pada penurunan kesejahteraan ini, menurutnya juga bakal berdampak pada kualitas pembelajaran.

“Kalau ada SPP, sekolah bisa memberikan kesejahteraan yang lain, tentu dengan berbagai kegiatan yang bisa meningkatkan kesejahteraan. Kalau sekarang, seadanya saja sekolah itu, termasuk guru honorer, belum lagi guru P3K, dan sebagainya,” kata Dede saat dihubungi akhir Februari.

Guru P3K atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja adalah pengajar yang diangkat untuk melaksanakan tugas jabatan pemerintahan namun tidak mendapatkan status seperti Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Memang tidak semua guru di Jawa Barat mengalami penurunan kesejahteraan. Fenomena itu, menurut Dede, terjadi di sekolah negeri yang berada di wilayah perkotaan yang tingkat kebutuhan hidup layaknya lebih tinggi dibanding pedesaan, seperti Bandung, Bekasi, dan Depok.

“Kalau bicara soal sekolah gratis, ya, kan beda kebutuhan antara kabupaten dan kota. Mungkin di daerah dengan bantuan dari pemerintah sudah mencukupi, tapi di perkotaan tentu berbeda,” kata Dede.

“Ini harus jadi catatan bersama-sama, kalau memberi bantuan tidak pukul rata.”

Kualitas Pendidikan yang Dipertaruhkan

JARUM JAM menunjukkan pukul 21.00 WIB, saat Alfa menuntaskan pengajarannya sebagai guru les Bahasa Inggris.

Hari itu, Senin 3 April 2023, jadwal Alfa padat sekali. Seharian ia mengajar di SMA negeri sebagai guru honorer, lanjut mengajar les untuk beberapa kelas hingga malam hari.

Ibu tunggal dari empat anak ini terpaksa pontang-panting mencari tambahan, setelah honornya berkurang buntut kebijakan sekolah gratis. Alfa memperoleh honor kurang dari Rp95 ribu per satu jam mengajar.

Dengan patokan maksimal 24 jam mengajar setiap bulannya, praktis Alfa hanya mendapat sekitar Rp2,2 juta per bulan. Honor itu jauh di bawah honor sebelumnya, saat menjadi guru di sekolah swasta yang penghasilannya bisa mencapai Rp7 juta per bulan. Belum lagi persoalan honor yang telat dibayar.

Tetapi, bukan masalah honor saja yang berkurang. Fasilitas dan sarana pendukung pembelajaran juga kena imbas.

Alfa masih ingat ketika hendak menyusun rencana pembelajaran Bahasa Inggris. Ia mendatangi perpustakaan untuk memeriksa fasilitas pendukung pengajarannya, seperti laptop, televisi, dan peralatan audio visual.

Sarana tersebut diperlukan agar muridnya bisa lebih mudah mempelajari listening, speaking, dan writing.

“Ketika masuk perpustakaan, saya bilang ke librarian-nya, saya perlu sekian laptop yang akses Google, kemudian audiovisual, biasanya ada tv dan video, tapi di sini saya lihat banyak yang kolaps,” kata Alfa.

Bahkan untuk alat tulis kantor (ATK) saja, Alfa kerap membelinya sendiri.

Delta, seorang guru Biologi yang juga menjadi pembina dan pelatih olimpiade sains, memendam keresahan yang lain. Akhir-akhir ini, ia kesulitan membina dan melatih tim olimpiade sains. Dulu, sekolahnya menjadi langganan juara mulai dari tingkat kota hingga internasional. Masa-masa ketika biaya tidak menjadi masalah.

Saat itu, Delta tinggal menunjuk saja lembaga mana yang bisa diajak kerja sama menggembleng anak didiknya hingga bisa merebut gelar juara. Kebutuhan tim lainnya, seperti makanan, minuman, dan vitamin sangat mudah dipenuhi. Kini, untuk sekadar menyediakan buku-buku pelajaran terbaru saja, sekolah kesulitan.

“Saya harus melatih olimpiade secara sukarela. Bukan main-main melatih olimpiade itu. Materinya di luar jalur, sangat di luar jalur. Berarti saya butuh fasilitas buku yang update. Tadi saja, saya masih pakai buku yang 2015 karena kami sudah tidak punya lagi,” kata Delta.

Alhasil, prestasi dan reputasi perlahan pergi.

“Sekarang, no! Di tingkat kota pun, gak ada yang lolos, provinsi gak ada, apalagi nasional. Kalah sama sekolah swasta,” kata Delta dengan nada kesal.

Gratis, Tapi Kok Ada Sumbangan?

AWAL Maret, komika Soleh Solihun mencuit di akun twitternya @solehsolihun soal keponakannya yang tinggal di Bandung, diminta sumbangan oleh pihak sekolah. Padahal, Ridwan Kamil sebelumnya pernah melarang ada pungutan apapun di sekolah negeri.

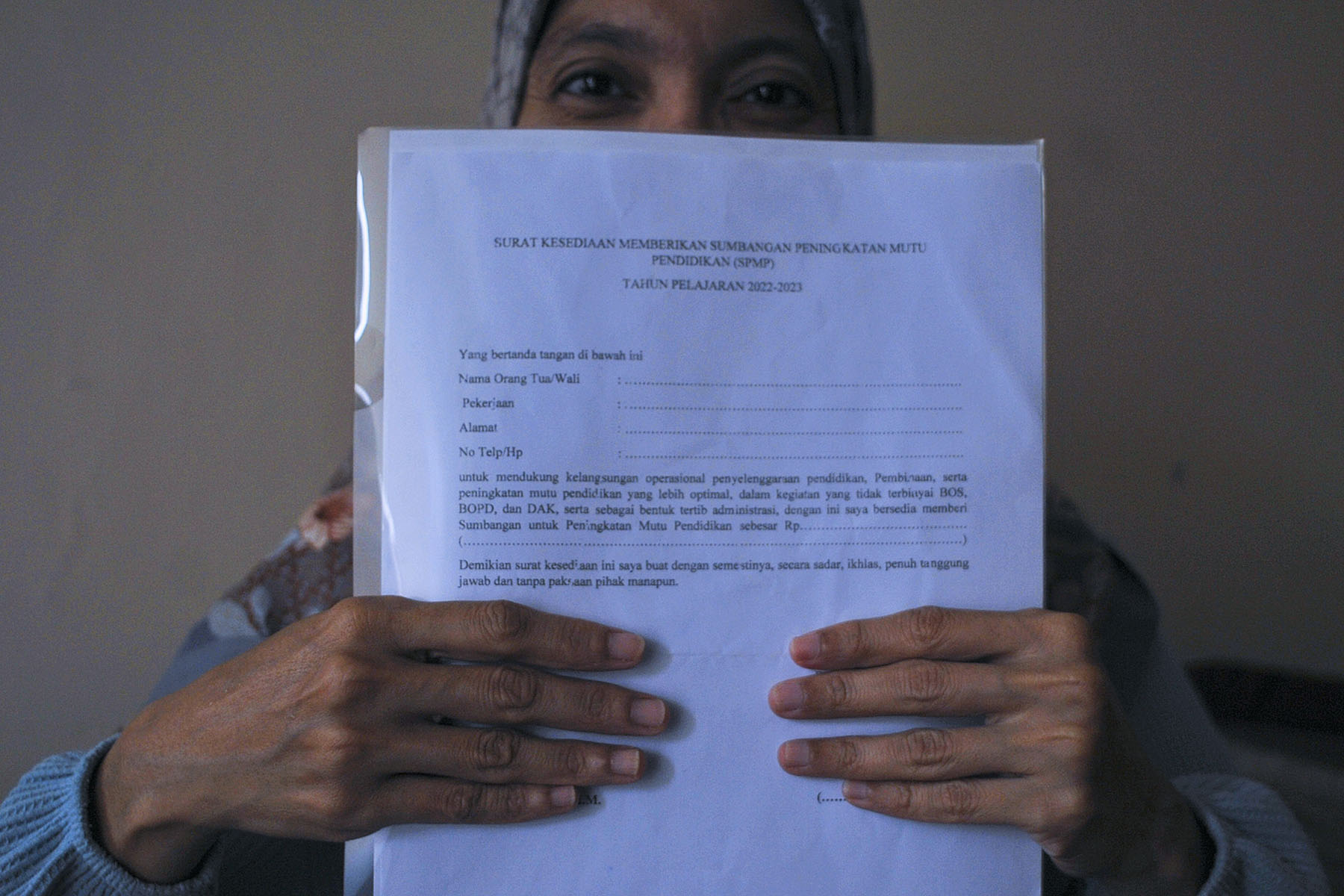

“Sepertinya banyak sekolah negeri yang biaya operasionalnya masih belum tercukupi dari anggaran pemerintah, akibatnya mau tak mau dibebankan pada orangtua siswa,” cuit Soleh sekaligus mengunggah foto formulir kesediaan memberi Sumbangan Peningkatan Mutu Pendidikan (SPMP).

Apa yang diungkapkan komika berkacamata itu senada dengan pemikiran sebagian besar orangtua siswa yang mengaku heran dengan kebijakan sekolah gratis ini.

“Kalau aku sebagai orangtua siswa, mikirnya, ya, sekolah gratis karena gubernur ngomongnya sekolah gratis kan. Jadi harusnya gak ada pembayaran apa-apa,” kata India, salah seorang orangtua siswa kelas X di Jawa Barat.

Menurut India, orangtua masih diminta untuk terlibat secara sukarela membantu sekolah.

“Meskipun Gubernur promonya sekolah gratis, tapi keukeuh peraturannya gak dicabut,” kata India. “Kalau seperti itu, berarti gak ada yang gratis sebenarnya?”

Peraturan yang dimaksud India adalah Pergub Nomor 97 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Komite Sekolah pada SMA, SMK, dan SLB Negeri. Tertulis di Pasal 15, Komite Sekolah dapat menggalang dana dan sumber daya pendidikan lainnya dari pihak luar, juga orangtua siswa. Penggalangan dana sifatnya bantuan atau sumbangan secara sukarela, bukan pungutan.

India menilai pergub tersebut membingungkan. Peraturan itu meminta keterlibatan orangtua dalam hal pembiayaan sekolah, tapi di sisi lain, Ridwan Kamil sempat menyatakan, tidak boleh ada pungutan. Bagi masyarakat awam, sebenarnya tidak ada bedanya antara sumbangan dan pungutan karena toh sama-sama mengeluarkan uang.

India sebenarnya tidak keberatan jika diminta sumbangan bagi sekolah anaknya. Ia memaklumi, apabila sekolah kekurangan dana akan berdampak besar pada kualitas pendidikan anak tercinta. Namun, ia meminta Pemprov Jabar bersikap tegas atas kebijakan sekolah gratis ini.

“Jangan sampai sekolah dibantu, tapi seadanya. Jangan sampai kebijakan ini politis,” katanya.

Namun, tidak semua orangtua seperti India. Sebagian lainnya justru menolak adanya sumbangan karena sudah ada kebijakan sekolah gratis. Beberapa orangtua bahkan merespons dengan mengadukan sekolah melakukan pungutan liar ke media sosial. Seperti kasus yang terjadi di SMA Negeri 3 Kota Bekasi. Kepala Sekolah SMAN 3 Bekasi membantah tuduhan dengan menyatakan orangtua hanya diminta menyumbang secara sukarela.

Bagi sekolah, hal ini membuat mereka harus menerima sumbangan dengan hanya seadanya. Dampaknya, sejumlah program sekolah terpaksa dihilangkan.

“Kayak di sekolah anakku. Karena takut disebut pungutan untuk karyawisata, akhirnya dihilangkan. Padahal itu salah satu pembelajaran, bukan hanya pembelajaran saja, tapi sosialisasi, kenangan mereka,” kata India.

***

Sebaliknya, ada pula sekolah yang tetap meminta orangtua siswa menyumbang dengan nominal tertentu. Persis yang dialami Lima.

“Pemikirannya kami, masuk sekolah negeri itu gratis. Kalau ada dana tabungan lebih, kami milih masuk sekolah swasta kali, yah, gak usah pusing. Karena berpikir kami gak punya, jadi ke sekolah negeri saja. Tapi begitu masuk sekian bulan kemudian, tiba-tiba ada angka,” kata Lima.

Menurut Lima, bukan hanya sekolah menentukan besaran nominal saja, tetapi jangka waktu pelunasan juga dibatasi dalam enam bulan sampai satu tahun. Nominal yang diminta juga bisa mencapai jutaan.

“Perlu tanggapan resmi dari pemerintah bahwa tidak ada sekolah gratis, supaya kita gak salah persepsi,” kata Lima.

Bila perlu, sekolah juga sudah memberitahu perihal sumbangan dan nominalnya sejak masa penerimaan siswa baru agar para orangtua bersiap. Atau, kembalikan saja kebijakan membayar iuran sekolah, sambung Lima.

“Supaya kami gak kaget, tiba-tiba masuk kena angka berjuta-juta,” katanya.

Kebijakan Bias Politis

Payung hukum kebijakan sekolah gratis adalah Pergub Jawa Barat Nomor 43 tahun 2020 yang kemudian direvisi menjadi Pergub Jawa Barat Nomor 165 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pemberian BOPD pada SMA, SMK, dan Sekolah Luar Biasa (SLB) setingkat atas. Dana BOPD disalurkan ke sekolah SMA sederajat negeri sebagai pengganti SPP yang digratiskan.

Pada 2023, dana BOPD yang dicairkan hanya Rp933 miliar untuk disalurkan kepada 850 ribu lebih murid sekolah negeri dengan hitungan Rp1,1 juta per siswa per tahun. Jumlah itu sebetulnya tidak mencerminkan angka kebutuhan minimal, yakni Rp1,501 triliun. Hadi menuturkan berkurangnya besaran BOPD disebabkan dana pendidikan dialihkan ke proyek di luar pendidikan.

Sementara di 2022, dana BOPD cair Rp1,4 triliun.

“Nah yang Rp1,501 triliun ini karena kebijakan pada tahun terakhir gubernur yang butuh dana untuk di luar pendidikan, seperti infrastruktur. Hitungan jadi hanya Rp91 ribu per siswa per bulan. Ini tidak sesuai dengan rencana awal yang tercantum dalam Pergub 165. Bertentangan dengan Pasal 3,” kata Abdul Hadi Wijaya, Wakil Ketua Komisi 5 DPRD Jawa Barat, melalui sambungan telepon, awal April.

Di Pasal 3 ayat 1 Pergub 165, dituliskan besaran BOPD pada SMA/SMK/SLB Negeri dihitung berdasarkan jumlah peserta didik dikalikan dengan satuan biaya.

Secara detail, dalam lampiran Pergub, besaran BOPD ditentukan berdasarkan jumlah siswa per kelas di sekolah yang terbagi dalam tiga klaster.

Pertama untuk jenjang SMA, yakni kelas kecil (1-12 murid) Rp160 ribu, sedang (13-24) Rp150 ribu, dan besar (25-36) Rp140 ribu.

Jenjang SMK; klaster kecil (1-24) Rp170 ribu, sedang (25-48) Rp160 ribu, dan besar (49-72) Rp150 ribu. Sedangkan untuk jenjang SLB Rp510 ribu per siswa.

Angka tersebut, kata Hadi, sebetulnya masih jauh dengan kebutuhan riil setiap siswa berdasarkan survei Dewan Pendidikan Jawa Barat, yakni sebesar Rp6 juta per siswa per tahun. Artinya, jika dikalikan dengan jumlah siswa SMA negeri sederajat sebanyak 850 ribu siswa, maka besaran BOPD seharusnya mencapai Rp 5,1 triliun.

“Ini kalau mau 100 persen gratis, per siswa itu nilainya Rp6 juta per tahun,” sebut politisi PKS ini.

Sementara, Pemprov Jabar baru mampu mengalokasikan anggaran sebesar Rp91 ribu per siswa per bulan atau Rp1,1 juta per tahun. Angka ini, imbuh Hadi, seperti berbicara antara mimpi dan kenyataan. Mimpi sekolah gratis, tapi kenyataannya dana tidak mencukupi.

“Kami sudah menyampaikan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat, tolong dikoreksi pernyataan sekolah gratis. Ini menimbulkan efek bias yang luar biasa,” katanya.

Hadi menambahkan, Gubernur tidak perlu malu mengakui bahwa Pemprov Jabar tidak mampu menjalankan kebijakan sekolah gratis. Selanjutnya, sekolah gratis tetap ada namun hanya diperuntukkan bagi kalangan yang tidak mampu.

“Sebagian masalah akan terselesaikan kalau mengurus yang tidak mampu saja. Dari hitungan sederhana, kita bisa melihat kita mampu menggratiskan anak miskin,” kata Hadi.

Dan Satriana, pengamat pendidikan dan Kepala Ombudsman Jawa Barat berpendapat upaya sekolah melibatkan orangtua dalam hal uang sekolah menunjukkan adanya kesenjangan sumber dana pendidikan dari pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak menghitung kebutuhan Standar Nasional Pendidikan (SNP) ataupun Standar Pelayanan Minimum (SPM) dengan tepat.

Pemerintah selayaknya melakukan pemetaan kebutuhan terlebih dahulu untuk mencapai kedua standar tersebut. Setelah itu, buat alokasi anggaran atau kebijakan anggaran berdasarkan kebutuhan.

“Nah tahapan ini yang menurut saya, belum kelihatan dilakukan dengan rinci oleh Pemerintah Jawa Barat sehingga kalimat-kalimat pendidikan gratis dan lain-lain tidak bisa terealisasi di lapangan karena masih ada kebutuhan-kebutuhan yang perlu dipenuhi oleh sekolah melalui masyarakat,” kata Dan, saat diwawancara melalui sambungan telepon, akhir Maret.

Meski begitu, Dan sepakat dengan adanya kebijakan sekolah gratis karena pendidikan merupakan satu dari sekian banyak pelayanan dasar yang menjadi kewajiban pemerintah memenuhi hak warga.

“Sementara teman-teman yang mampu, kalau tidak bisa dipenuhi seluruhnya oleh pemerintah, didorong ke sekolah swasta karena mereka bisa memilih jenis-jenis layanan pendidikan yang diinginkannya,” kata Dan.

***

Gubernur Ridwan ‘Emil’ Kamil berjanji pihaknya akan segera mengevaluasi kebijakan sekolah gratis, termasuk dengan besaran BOPD ke setiap sekolah.

“Iya itulah kenapa setiap program pasti ada evaluasinya. Contoh kebutuhan di sebuah desa yang ada SMA dengan Depok yang sangat mahal biaya hidupnya, itu gak sama. Jadi banyak protes juga,” kata Emil, ditemui usai sidang paripurna di DPRD Jawa Barat, Senin (27/3/2023).

Emil berdalih, political will Pemprov Jabar adalah memudahkan urusan warganya. Di bidang pendidikan, kemudahan itu diwujudkan dengan subsidi biaya sekolah yang sumber dananya dari APBD Jabar.

Ia mengaku Pemprov Jabar telah menganggarkan dana pendidikan sebesar 32 persen, melebihi yang disyaratkan Undang-Undang Pendidikan.

“Tapi tetap tidak cukup dengan segala dinamikanya,” kata Emil.

Ia kemudian mengatakan, sekolah sebenarnya boleh meminta sumbangan ke orangtua peserta didik selama mendapat izin dari pemprov. Bila tak ada izin, maka sumbangan harus dibatalkan.

“Harus ada izin dari gubernur. Sekolah tidak boleh serta merta meminta sumbangan,” kata Emil.

Wahyu Hamijaya, Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat, membenarkan pernyataan Emil terkait rencana evaluasi kebijakan sekolah gratis, terutama dalam hal penyaluran bantuan ke setiap sekolah.

Setelah selesai dievaluasi, dana BOPD nantinya tidak lagi berdasarkan pada hitungan kebutuhan per siswa, tapi per sekolah. Skema penggunaan dana BOPD akan diprioritaskan terlebih dahulu pada kebutuhan inti sekolah, seperti gaji guru honorer. Kalau biaya itu sudah tertutupi, lanjut ke biaya rutin seperti listrik, air, dan internet.

Namun jika tidak cukup, sekolah bisa menggunakan dana BOS. Apabila masih kurang, maka dibukalah keran sumbangan dari pihak luar dan orangtua siswa.

“Namun, sumbangan pun melalui mekanisme, artinya tidak serta merta sekolah minta kepada orangtua kemudian dibuatkan per bulan, bukan begitu modelnya,” kata Wahyu.

Pupusnya Mimpi untuk Masa Depan

KEBIJAKAN sekolah gratis membuyarkan rencana Oscar, staf manajemen di salah satu SMAN di Bandung, mengajukan kredit rumah. Padahal ia sudah menabung uang muka selama bertahun-tahun. Dengan penghasilan yang nyaris setengah berkurang, ia tidak akan sanggup membayar cicilan.

Semula ia merencanakan gaji dan tunjangan yang ia terima dari sekolah untuk membayar cicilan rumah. Total gaji dan tunjangan Oscar bisa mencapai Rp5,5 juta. Sementara, untuk kebutuhan harian ia akan mengandalkan tunjangan dari tugas tambahan sebesar Rp2,5 juta per bulan.

“Tapi ketika pendapatan sekolah hilang dan tidak bisa membayar tunjangan tugas tambahan saya, ini hilang semua, gak jadi. Cicilan rumah ‘kan besar Rp3 sampai Rp4 juta,” kata ASN golongan 2D ini.

Alih-alih naik gaji saat kebutuhan hidup meningkat, penghasilan Oscar malah turun, tapi tidak dengan beban kerjanya. Beban semakin berat ketika sarana dan prasarana sekolah semakin tidak memadai. Semisalnya perihal ATK.

Sejak adanya kebijakan sekolah gratis, biaya penyediaan ATK ditanggung oleh dana BOS. Akan tetapi, dana BOS hanya cair setiap bulan Maret.

“Kalau dulu ketika masih ada iuran, misalnya kertas tinggal sedikit nih, butuh untuk bikin materi sekian banyak, sekian rim, kami minta dulu Komite Sekolah. Kami beli, proses pengajaran berjalan. Ketika dana BOS cair kita tinggal kembalikan dananya ke komite. Sistemnya begitu,” kata Oscar.

Perkara peralatan mengajar yang rusak, Oscar tak mampu berbuat banyak. Anggaran perbaikan baru bisa diajukan saban Oktober dan seringkali tidak cukup memperbaiki semua peralatan yang rusak.

“Dulu ketika masih ada iuran bulanan, masalah peralatan, ‘oh ini rusak, oke kita perbaiki. Biayanya dari iuran tiap bulan itu.’ Kalau sekarang barang rusak itu banyak yang saya tumpuk saja. Akhirnya jadi sampah,” katanya.

Salah kaprah kebijakan sekolah gratis pada akhirnya tak hanya merugikan para pengajar dan orangtua. Murid-murid lambat laun kehilangan haknya untuk mendapatkan pendidikan yang layak.

Victor mengatakan kebijakan ini perlahan menggugurkan sejumlah program unggulan sekolah, kegiatan ekstrakurikuler, hingga pembelajaran luar kelas ditiadakan.

Tak bisa dimungkiri, kondisi ini akan semakin menyulitkan Indonesia bersaing dengan negara-negara lain di peringkat Programme for International Student Assessment (PISA). Hasil survei PISA tahun 2018, menunjukkan kemampuan matematika, sains, dan membaca Indonesia berada pada peringkat 10 terendah di tiga kategori tersebut.

Menurut Alfa, memperbaiki peringkat PISA itu berat. Hal itu lantaran menuntut guru kompeten dan juga sistem pendukung sekolah baik, selain juga komponen penyelenggaraan pendidikan, kurikulum, fasilitas, dan sumber daya manusianya.

“Sekarang fasilitas kolaps, SDM minim, kurikulum sudah ada, itu pun kita kan harus strict dengan itu. Mau mengejar Singapura gimana? Mengejar Malaysia saja sudah gak terkejar,” tutup Alfa.

*Sejumlah narasumber menggunakan nama samaran

Artikel ini merupakan bagian dari serial #DuniaPendidikan yang mengangkat beragam kekacauan sistem pendidikan Indonesia.