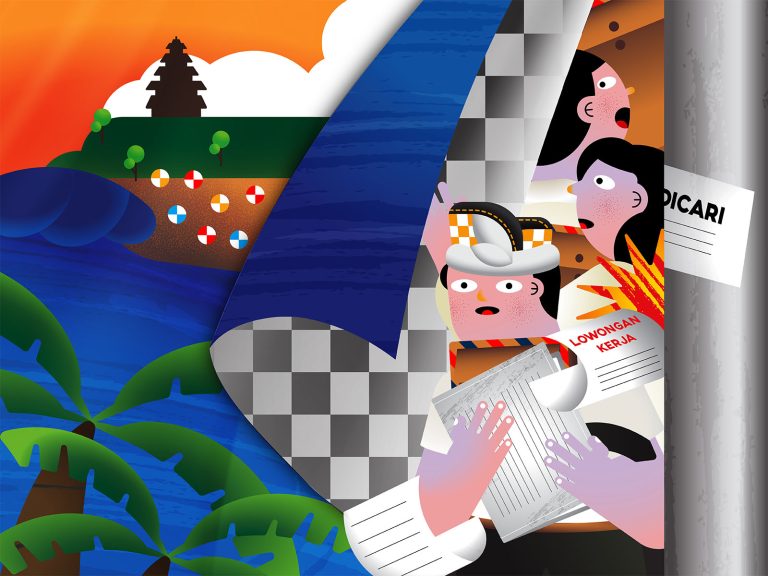

Sebanyak 3 dari 4 angkatan kerja di Nusa Tenggara Timur (NTT) bekerja di sektor informal. Mereka bekerja tanpa jaminan hukum, jam kerja panjang, dan upah yang jauh dari layak.

Setelah lulus SMA di Niki-Niki, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Rita—bukan nama sebenarnya—memutuskan merantau ke Kota Kupang. Tidak ada lapangan kerja di kampungnya, tapi ada semangat besar dalam dirinya. Berkat bantuan saudaranya, ia diterima sebagai penjaga toko sembako.

Meski hanya menerima upah awal Rp800 ribu per bulan, dan harus mengerjakan tugas rumah tangga tanpa kompensasi, Rita bertahan. Setelah bekerja lima tahun, gaji Rita dinaikkan menjadi Rp1,5 juta. Pemilik toko juga memberi fleksibilitas sosial: dia diperbolehkan menerima tamu dan beraktivitas di luar di waktu luangnya, asalkan tak terlambat bekerja.

Tak ada kontrak. Tak ada jaminan perlindungan kerja. Tapi bagi Rita, itu lebih baik daripada menganggur di kampung halamannya di Niki-Niki.

“Tamatan SMA seperti kami ini, gaji begitu su lumayan buat katong,” ucap Rita.

Berbeda dengan Rita, perjalanan Neno—remaja 14 tahun dari Desa Bena, Kabupaten TTS—berujung pada kerja dalam kondisi terkurung. Ia menjaga toko kain dari pukul 08.00 hingga 19.00 WITA dengan upah Rp500 ribu awalnya, naik menjadi Rp800 ribu. Bedanya, Neno tidak bisa keluar rumah majikannya. Mobilitasnya dibatasi oleh aturan sang majikan.

“Bos tahan katong sekali,” kata Neno.

Kerja 12 jam Setiap Hari Tanpa Libur

Setiap hari, dari pagi hingga malam, Windi—perempuan 23 tahun asal Ende—menjual donat di sebuah pusat perbelanjaan di Kupang. Ruangan ber-AC membuat Windi merasa lebih nyaman menjual donat-donatnya yang disusun rapi dalam etalase kaca bening.

Windi bekerja setiap hari selama 12 jam, dari jam 10 pagi hingga jam 10 malam. Tanpa libur, tanpa upah lembur, dan hanya menerima Rp800 ribu per bulan, ia tetap semangat. Hari Minggu, ia menyempatkan diri ke gereja pagi sebelum masuk kerja.

Meskipun upah tak layak, Windi menunjukkan dedikasi luar biasa. Ia bahkan tidak tahu apakah uang tambahan yang diterimanya sesekali adalah bonus atau sekadar kemurahan hati bos.

April, asal Malaka, bekerja di satu toko kain terbesar di Kupang. Ia harus menjual 175 meter kain per bulan agar bisa mendapat Rp1,5 juta. Jika tidak, gajinya hanya Rp1 juta atau di bawahnya.

“Tidak selalu beta dapat 1 juta. Kadang pembeli sepi,” ujar April yang sudah setahun bekerja di toko ini.

Padahal April harus bekerja dari pukul 08.30 hingga 21.00, setiap hari. Kecuali hari Minggu, toko buka lebih siang, sehingga dia bisa sempatkan diri untuk beribadah ke gereja.

Suatu siang, kelelahan mendorongnya untuk “menjatuhkan diri” bersama gulungan kain dari atas etalase. Bukan karena malas, tapi karena tubuhnya lelah, dan tak ada sistem kerja yang peduli dengan kesejahteraannya.

Saat rekan kerjanya melayani sejumlah pembeli, April memilih merebahkan tubuhnya di atas tumpukan kain. Cuaca panas dan angin kencang di bulan Juni 2024 membuat dirinya mengantuk.

“Sa capek sekali,” ujar April berbisik.

Gagal Kuliah Jadi Pekerja Serabutan

Ogi memutuskan untuk merantau ke Kota Kupang dengan harapan bisa melanjutkan kuliah setelah lulus SMA di Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS). Namun masalah keluarga membuatnya banting setir jadi pekerja serabutan. Dari kenek, nelayan, pengantar air, hingga pelayan warung makan, Ogi mencoba bertahan hidup. Gajinya Rp1 juta tanpa waktu untuk ibadah atau bersosialisasi.

Biaya kos, rokok, sabun, dan sedikit kiriman untuk orang tua menyedot hampir semua gaji Ogi. Beruntung makan siang Ogi digratiskan bosnya . Dia dibolehkan makan di warung pada siang hari. Sambil melayani pembeli, Ogi menikmati makan siangnya.

“Son (tidak – red) bisa simpan uang. Semua habis untuk hidup,” katanya pelan.

Ogi tak punya KTP. Dia belum sempat mengurus KTP karena tidak ada waktu libur. Dia berencana untuk segera mengurus KTP supaya bisa melamar pekerjaan yang lebih baik daripada tempat bekerjanya sekarang.

Di sela kesibukannya memasak di dapur kecil restoran “Sei Opa Rote” di Kupang, Kesya Aurel Britania Riwu Ratu (18) mengatur langkah kecil menuju impian besar: masuk kuliah. Ia berasal dari Sabu Raijua dan sempat diterima di jurusan Peternakan Universitas Cendana, namun biaya pendaftaran Rp8 juta memaksanya menunda rencana.

Alih-alih kembali ke kampung, Kesya memilih bertahan di Kota Kupang. Ia tinggal bersama kerabat dan bekerja enam hari seminggu sebagai pelayan dengan gaji Rp800 ribu. Meski jauh di bawah Upah Minimum Kota, dia tidak menyerah. Sebagian gaji ia sisihkan untuk membeli sepeda motor agar bisa menghemat ongkos ke tempat kerja dan kelak ke kampus.

“Saya masih mau coba lagi jalur mandiri. Pilihan saya nanti Kesehatan Masyarakat atau Ilmu Komputer,” kata Kesya.

Sebelum diterima, pemilik restoran memberinya pelatihan dasar memasak—bentuk dukungan kecil tapi penting. “Saya senang karena dikasih waktu istirahat di hari Minggu. Bisa ke gereja dan belajar,” ujarnya.

Kesya adalah salah satu dari ribuan generasi Z di NTT yang mencoba menembus batas-batas sistem kerja informal dengan tekad dan strategi. Belum ada sistem beasiswa tanggap yang menjangkau mereka yang gagal masuk jalur reguler, namun upaya swadaya seperti yang dilakukan Kesya menunjukkan arah baru.

Sarjana Susah Dapat Kerja

Jeny Abigail Chatrin Adoe, lulusan FISIP Universitas Nusa Cendana tahun 2023 memilih realistis: setelah lebih dari 10 lamaran kerja ditolak, ia mulai tertarik berjualan pakaian bekas via TikTok setahun lalu. Modal Rp1,5 juta dari orang tua ia ubah menjadi bisnis thrift atau rombengan yang digemari remaja NTT saat ini.

Jeny mengikuti tren anak muda NTT yang suka membeli pakaian bekas dengan harga murah dan model yang lumayan bagus. Dia mencoba keberuntungannya dan menggandeng adiknya sebagai mitra logistik, membagi keuntungan, dan membuktikan bahwa pekerjaan layak tidak selalu datang dari kantor.

Teras belakang rumah kerabatnya menjadi tempat Jeny untuk berjualan secara live di akun Tik Toknya.

“Beta sudah kembali modal dan sepertinya akan fokus di bisnis ini,” ujar Jeny optimistis.

Lebih Buruk Dari Data, Tanpa Perhatian Pemerintah

Cerita Rita dan enam lainnya menggambarkan kondisi Gen Z di NTT yang bekerja di sektor informal. Nasib mereka jauh lebih buruk dari apa yang tercatat di atas kertas. Data BPS NTT menyebutkan upah/gaji pekerja sektor informal untuk Kota Kupang tahun 2023 sebesar Rp1,93 juta. Angka ini berbeda jauh dengan upah yang diterima Rita dan lainnya.

Di atas kertas, Badan Pusat Statistik mencatat, pada 2024 ada sebanyak 74,17% penduduk NTT bekerja di sektor informal. Mayoritas dari mereka berpendidikan SD atau tidak tamat SMA. Artinya, hampir 3 dari 4 pekerja di NTT belum memiliki akses perlindungan formal yang memadai.

Sementara angkatan kerja yang masuk dalam pengangguran terbuka pada tahun yang sama mencapai 94 ribu orang. Dari jumlah itu, Gen Z usia 15-30 tahun mendominasi sebanyak 76 persen atau setara 71 ribu orang.

Di tengah kondisi seperti itu, pemerintah justru lemah dalam pengawasan terhadap kondisi pekerja informal. Hal tersebut diakui oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Kupang, Thomas Dagang. Menurut Thomas, pengawasan ketenagakerjaan sepenuhnya kewenangan Dinas Tenaga Kerja Provinsi NTT. Ini diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 9 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Pelaksanaan Pengawasan Ketenagakerjaan.

Menurut Thomas, ia hanya berperan menerima laporan dari setiap perusahaan yang berbisnis di Kota Kupang, baik dilaporkan secara online maupun offline. Isi laporan itu di antaranya tentang pemenuhan hak-hak pekerja, kewajiban untuk mendaftarkan tenaga kerja ke BPJS Ketenagakerjaan.

Ketika ada laporan masuk bahwa ada perusahaan yang tidak melakukan kewajibannya, kata Thomas, maka Disnaker Provinsi yang turun mengawasi. Masalahnya, Disnaker Provinsi NTT tidak mengkomunikasikan hasil pengawasannya.

“Pengawas dari provinsi tidak lapor,” ujar Thomas.

Menurut Thomas, jika terjalin komunikasi antar dua lembaga ini, tentu perusahaan-perusahaan yang dilaporkan dapat ditindak atau dibawa ke pengadilan hubungan industrial. “Ini tidak pernah. Padahal sebenarnya harus komunikasi,” ujar Thomas kesal.

Mantan Lurah Oesapa ini menjelaskan Disnaker Kota Kupang pernah melakukan tindakan ke pusat perbelanjaan Duta Lia karena belum memiliki peraturan perusahaan padahal jumlah karyawannya sudah lebih dari 10 orang dan beroperasi sudah puluhan tahun.

Dia mendesak manajemen Duta Lia membuat peraturan perusahaan untuk melindungi tenaga kerjanya. “Saya panggil perusahaan dan saya katakan bisa saya lapor dia ke polisi karena sudah melanggar hukum,” ujarnya seraya menegaskan mestinya pekerjaan ini menjadi kewenangan Disnaker Provinsi NTT.

Sementara itu Kepala Bidang Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT, Thomas Suban mengatakan fungsi pengawasan dilakukan untuk memastikan pekerja informal tidak menjadi kelompok yang termarjinalkan dan rentan terhadap eksploitasi. Namun, ujarnya, tidak ada aturan yang mewajibkan Disnaker untuk memberikan teguran ataupun sanksi terhadap pihak pemberi kerja informal.

“Kalau pekerja penerima upah di sektor formal batasannya jelas baik dari perlindungan dan juga pengawasan. Tetapi berbeda dengan pekerja informal hanya sekedar jalankan fungsi pemantauan saja guna mengawasi perlindungan dan kesejahteraan pekerja,” kata Thomas Suban.

Ketua Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif (Sindikasi), Ikhsan Raharjo mengatakan, situasi pekerja sektor informal di NTT merupakan gambaran luas tentang pekerja sektor informal secara nasional.

Indonesia, papar Ikhsan, sedang mengalami ledakan jumlah pekerja sektor informal. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, jumlah pekerja sektor informal sebesar 59 persen dari total angkatan kerja atau mencapai 83 juta orang. Mereka ini bekerja sebagai pekerja lepas, pekerja mandiri, menjaga warung atau usaha kecil di rumah.

Sektor informal, Ikhsan melanjutkan, kerap disebut sebagai wilayah abu-abu dalam perlindungan ketenagakerjaan. Pekerja bekerja dengan jam kerja yang panjang, gaji di bawah UMK, dan tidak ada jaminan sosial.

Menurut Ikhsan, negara seharusnya dapat mengendalikan jumlah tenaga kerja informal ini dengan menciptakan pekerjaan-pekerjaan formal. “Begitu mereka lulus sekolah, masukkan ke pasar kerja formal,” ujarnya.

Dia berharap ada intervensi pemerintah agar jangan sampai jumlah pekerja formal sekarang malah berkurang karena masuk ke sektor informal dipicu banyak perusahaan melakukan PHK .

“Jika mereka di-PHK, sulit masuk sektor formal, sehingga mereka masuk ke sektor informal,” papar Ikhsan.

Sementara itu Bruno Rey Pantola, pengajar di Universitas Katolik Widya Mandira mengusulkan agar pemerintah daerah mewajibkan pelaporan tenaga kerja informal agar mereka memiliki legalitas kerja dan dapat diawasi secara etis.

Pemerintah, kata Bruno, juga perlu meningkatkan kualitas pendidikan anak-anak NTT untuk mampu memperjuangkan haknya sebagai pekerja. “Cuma anak-anak yang memiliki pemahaman yang baik dan memadai yang bisa melawan segala bentuk tindakan ketidakadilan yang dialaminya,” ujarnya.

Menurutnya pemerintah perlu mencari solusi, agar potensi anak-anak muda di NTT tidak dibiarkan begitu saja. Upaya mandiri seperti yang dilakukan oleh Jeny membuat usaha sendiri harus didukung dan dibantu oleh pemerintah.

Menurutnya, pemerintah daerah bisa bekerja sama dengan perguruan tinggi untuk menyediakan jalur remedi finansial bagi anak muda berprestasi dari keluarga rentan, tanpa harus menunggu kebijakan pusat.

“Banyak remaja di daerah yang sebenarnya punya kapasitas tapi kalah karena sistem seleksi dan biaya awal,” kata Bruno.

Sementara kebijakan pemerintah belum banyak berpihak pada Rita dan lainnya, mereka memilih bertahan karena tak punya pilihan. Menghemat ongkos atau biaya makan adalah cara mereka bertahan.

Laporan ini merupakan hasil kolaborasi dengan Katong NTT dan bagian dari serial Generasi Cemas.