Diskriminasi dan stigma berlapis yang dihadapi komunitas transpuan menyingkirkan mereka dari hak-hak dasar selayaknya individu lain. Banyak dari mereka tidak diterima keluarga, sulit mengakses kerja, dan setiap hari hidup dalam ancaman persekusi.

GEBY SEPTIANI (52) masih ingat tekanan dari keluarga ketika dipaksa mengubah identitas gender yang ia pilih sejak belia. Geby, atau biasa dipanggil Omah, terlahir dengan identitas yang disematkan sejak lahir sebagai lelaki (assigned male at birth/AMAB).

Tetapi sejak kecil, Omah selalu merasa dirinya adalah perempuan. Ia lebih senang bermain boneka, membersihkan rumah, membantu neneknya di dapur, ketimbang aktivitas anak laki-laki yang berlaku komunal di masyarakat patriarkis. Akan tetapi, keputusannya untuk mengubah identitas bukan terbentuk karena kesukaannya bermain boneka.

Ia mengatakan keresahan atas sesuatu yang bukan menjadi dirinya sudah ada jauh sebelumnya. Keresahannya itu sempat ia bagi dengan keluarga, tetapi respons yang diterima adalah pengekangan.

Oleh orangtuanya Omah dilarang bergaul dengan perempuan. Sekali waktu, Omah kecil harus patah hati melihat bonekanya dirusak orangtuanya.

“Aku selalu dibeliin mainan laki-laki seperti mobil-mobilan dan pistol-pistolan, diarahkan dan dianjurkan mainnya sama laki-laki. Tapi, kan, tetap aku tidak bisa menerima, aku nyamannya sebagai perempuan,” katanya.

Tekanan dari keluarga semakin kuat saat ia beranjak dewasa. Keluarga, ditambah lingkungan terdekatnya, mulai melihat kecenderungan Omah untuk menjadi perempuan sebagai penyakit. Omah lalu dipaksa mengikuti serangkaian terapi konversi, mulai dari rukiah oleh pemuka agama hingga konseling dengan psikolog.

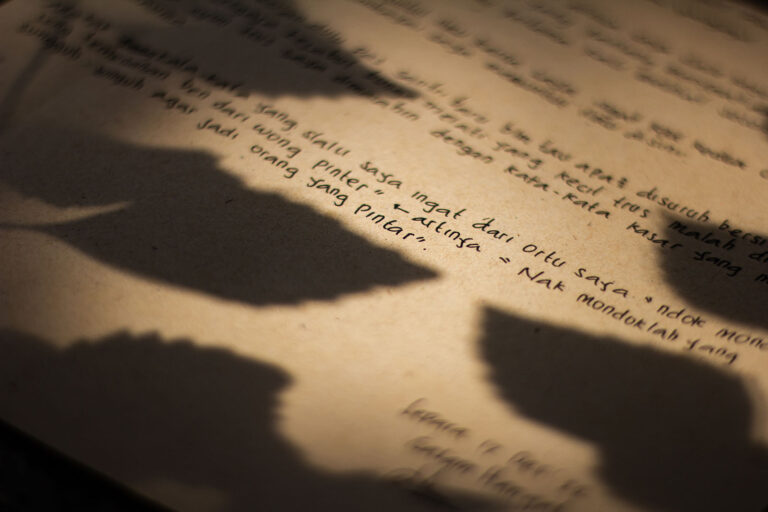

“Aku dibawa ke orang ‘pintar’ lah, ke psikolog, tapi tetap hasilnya enggak ada,” kata Omah, saat ditemui di sebuah kafe di Bogor, akhir tahun lalu.

Alih-alih membuatnya merasa lebih baik, rangkaian pengobatan itu justru membawa pengaruh pada mentalnya. Omah kehilangan rasa percaya diri sehingga sulit bergaul dengan teman sebayanya.

Hingga akhirnya ia mengumpulkan nyali untuk melawan intervensi keluarga dan lingkungannya dengan melela (come out) saat usia 17 tahun. Seiring dengan keputusannya untuk melela, Omah juga memutuskan untuk keluar dari rumah.

“Daripada aku jadi down, terus memalukan keluarga. Makanya waktu itu aku pergi dari rumah. Itu saat lulus SMA,” kata Omah.

Bukan keputusan yang mudah tetapi ia merasa perlu untuk menemukan jawaban atas keresahan-keresahannya. “Itu pun melalui proses yang cukup panjang, cukup alot,” kenang Omah.

Meski tentu saja, perjalanan setelah melela juga tetap tidak mudah baginya.

***

Dian, bukan nama sebenarnya, menunduk tak berkutik saat seorang pemuka agama membacakan doa-doa, persis di depan telinganya.

Ia semakin tak berkutik ketika tetangganya berdatangan untuk menyaksikan ia di-rukiah.

“Ibarat ada pengajian, tetangga pasti diundang ‘kan,” kata Dian (32), mengingat kejadian tiga tahun silam yang membuatnya merasa malu dan hina.

Dian, lahir sebagai laki-laki, dirukiah atas paksaan keluarganya. Semua bermula dari kecurigaan kakak perempuannya sejak Dian masih SMA. Ketika itu, Dian kerap mengajak teman lelaki dengan ‘gelagat yang berbeda’ ke rumahnya.

Sepuluh tahun menumpuk kecurigaan, kakak Dian menggelar pertemuan keluarga hanya untuk menyatakan adiknya “kemasukan jin perempuan.”

“Anak ini sakit! Dia enggak suka sama perempuan. Ada jin perempuan di tubuhnya!”

Ayah Dian mengamini tuduhan sang kakak dan sepakat ‘jin’ dalam tubuh Dian harus dikeluarkan.

Dian memilih untuk tidak melawan keluarganya. Justru ia ingin membuktikan ritual itu tidak akan mengubah dirinya. Hari itu, Dian disuruh duduk bersimpuh di ruang tamu, dikelilingi keluarga dan tetangga, mendengarkan lantunan doa yang tidak dimengertinya. Ia hanya meyakini bahwa ini akan segera berakhir.

“Aku nguatin diri sendiri, mungkin sekarang kayak gini, tapi suatu saat aku harus keluar dari sini. Jangan sampai ketemu kakakku lagi,” katanya.

Beberapa bulan setelah kejadian itu, Dian memutuskan keluar dari rumah. Ia menyewa kamar kos, memilih berjarak dengan keluarganya. “Hanya sekali-sekali [berkunjung], itu pun kalau lagi Lebaran.”

Malu, trauma, dan putus hubungan dengan keluarga, adalah satu-satunya perubahan yang dialami Dian setelah rukiah.

“Enggak ada perubahan sama sekali. Ya, aku kayak gini! Enggak ada istilah (kalau) setelah dirukiah itu (aku) benar-benar ‘bersih’ (atau) kembali lagi ke hetero. Enggak!” kata Dian.

Pengusiran

Keluar dari lingkup keluarga dan hidup sendiri tidak serta-merta menyelesaikan diskriminasi yang dialami transpuan. Tempat tinggal, yang seharusnya menjadi batas privat setiap individu, ternyata tidak mampu juga menjamin rasa aman komunitas transpuan seperti Omah dan Dian. Sebagian dari mereka pernah mengalami pengusiran.

Rumah indekos dua lantai di wilayah Bogor tidak pernah lepas dari pantauan warga yang kerap menaruh curiga. Banyak orang yang bukan penghuni datang silih berganti setiap malam. Warga menuding indekos itu dijadikan tempat berpesta yang melibatkan minuman keras.

Di indekos itu, tinggal Nabila dan teman-teman transpuan. Tidak ada pesta minuman keras di sana. Hanya saja mereka menjadikan indekos itu sebagai ruang transaksi seks.

Suatu malam pada akhir 2017, Nabila dan teman-temannya dibekuk warga. Salah seorang warga sengaja membuntuti teman Nabila yang sedang menuju ke ‘pangkalan’ – tempat komunitas transpuan pekerja seks berkumpul dan melakukan transaksi seks.

Biasanya, Nabila dan teman-temannya mendapat pelanggan dari Facebook. Meminta para pelanggan untuk datang ke lokasi dan mengulangi pencarian setelah transaksi selesai. Namun, jika tidak mendapatkan pelanggan secara daring, mereka akan mencarinya di pangkalan yang berlokasi di tepi jalan dekat indekos.

Warga tersebut bermain peran. Ia bernegosiasi dengan teman Nabila.

“Ketahuan itu (sebagai pekerja seks) karena salah satu warga menjadi tamu kita, yang berpura-pura mau melakukan hubungan seks dengan kita. Padahal itu jebakan,” kata Nabila.

Saat berhasil masuk ke indekos, warga yang menyamar itu lantas menghubungi warga lain. Tak lama, gerombolan warga merangsek masuk ke dalam indekos.

“Tempat gue dikotori dengan perzinaan-perzinaan,” kata seorang warga.

Nabila dan teman-temannya diteriaki ‘bencong’ pezina. Salah satu teman Nabila ditarik paksa keluar kamar dalam keadaan tanpa busana. Setelah berhasil memaksa pemilik kamar keluar, salah seorang warga berkata, “Ya sudah, kita bakar saja hidup-hidup.”

“Tapi, karena mereka masih punya hati juga mungkin, akhirnya temanku tidak jadi dibakar,” kata Nabila.

Situasi mereda ketika warga bertemu dengan pemilik indekos. Warga menuntut agar pemilik mengusir Nabila dan teman-temannya. Pemilik diberi tenggat waktu satu minggu. Pemilik rumah menyepakati tuntutan itu.

Nabila mengatakan ibu pemilik kos sebenarnya tidak masalah saat tempatnya dihuni para transpuan. “Sebenarnya welcome sama kita,” kata Nabila, menambahkan bahwa keputusan untuk menyepakati tuntutan warga “supaya tidak mau punya masalah.”

Keterbatasan Akses Kerja

Para transpuan tak punya banyak opsi ketika membicarakan kesempatan bekerja yang layak seperti cisgender dan heteroseksual lainnya. Selain menjadi pengamen jalanan dan pekerja salon, ada banyak transpuan menjadi pekerja seks untuk sekadar bisa bertahan hidup.

Septi (34) menjadi pekerja seks saat berusia 25 tahun, yang bertahan lima tahun, sebab “terlalu menakutkan.”

Suatu malam pertengahan 2017, ia mencari pelanggan di depan sebuah pasar di Bogor. Tak banyak aktivitas di tempat tersebut karena pasar sudah tutup.

Tiba-tiba seorang pengendara motor lewat dan melempar batu ke arahnya. Ia dan teman-temannya langsung berlari, menyelamatkan diri ke dalam pasar. Bersembunyi dalam ketakutan.

Kejadian itu hanya satu dari beberapa penyerangan yang pernah dialami Septi. Sudah dua kali kepalanya kena hantam batu. Memar dan benjol. Ia pernah ditodong pistol saat dipalak preman setempat. Lokasi itu dekat dengan pangkalan preman. Tidak peduli apakah itu pistol asli atau bukan, Septi pun menurutinya.

“Takut beneran itu ditembak.”

“Nyawa kita itu kayak enggak berharga gitu di mata mereka,” katanya.

Empat tahun sebelum memulai karier sebagai pekerja seks, ia bekerja sebagai operator mesin di perusahaan tekstil. Pekerjaannya kala itu jauh dari lemparan batu dan ancaman preman. Akan tetapi, ia seringkali dipanggil oleh supervisornya untuk menghadap divisi sumber daya manusia (SDM). Oleh orang SDM, ia dinasehati tentang ‘kodrat laki-laki’ yang merujuk pada identitas dan ekspresi gendernya, termasuk gelagat feminin dan rambutnya yang panjang.

“Kita sebagai laki-laki harus potong rambut, harus berpenampilan seperti ini,” kata si HRD.

Tindakan HRD itu, kata Septi, sudah diskriminatif. Dan pola pikir patriarkis semacam itu yang pada akhirnya membuat teman-teman transpuan sulit masuk ke pekerjaan formal, lanjutnya.

Pada 2014, perusahaan gulung tikar. Septi kena PHK. Ia sempat ikut temannya bekerja di salon, tapi tak lama kemudian mengundurkan diri.

“Karena aku tidak memiliki skill dan passion di salon. Akhirnya, aku ikut temanku untuk menjadi pekerja seks di hotspot (tempat berkumpulnya komunitas), waktu itu di daerah Cibinong.”

Pekerja seks menjadi pilihan terakhirnya untuk memenuhi tuntutan ekonomi.

Sempitnya akses pekerjaan formal yang dapat menerapkan kebebasan ekspresi gender adalah alasan sebagian besar transpuan memilih jalan ini, kata Septi.

“Walaupun seorang transgender punya ijazah yang tinggi kayak gitu, tapi, kan, aksesnya masih kurang, untuk trans gitu untuk bisa masuk. Makanya kebanyakan jadi pekerja seks.”

Dikagetkan Regulasi

Diskriminasi terhadap kelompok transpuan tidak berhenti sampai di situ.

Pada Desember 2021, di Bogor, pemerintah daerah setempat mengesahkan Perda Bogor Nomor 10 tentang Pencegahan & Penanganan Perilaku Penyimpangan Seksual (P4S).

Pasal 6 dalam Perda tersebut mengidentifikasi kelompok gay, lesbian, biseksual, dan transgender sebagai “perilaku atau aktivitas seksual menyimpang”, bersama dengan kategori lainnya seperti ekshibisionisme (kegemaran pamer alat vital), nekrofilia (pecinta mayat), dan bestialitas (seks dengan hewan).

Bagi Omah, pengesahan Perda Nomor 10/2021 muncul tiba-tiba. Ia tak pernah sadar Perda (P4S) sah sebagai dokumen resmi. Hingga pada pertengahan 2022, muncul desakan dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk Hak Keberagaman Gender dan Seksual (Kami Berani) untuk Pemkot Bogor membatalkan aturan itu.

“Aku tahu lewat pertemuan (organisasi). Ternyata memang ada P4S. Awalnya aku tidak tahu, aku kira itu aturan yang akan berlaku untuk seluruh masyarakat Kota Bogor,” kata Omah.

Bagi Omah, hadirnya Perda Bogor ini memundurkan upayanya memulihkan ingatan suram masa lalu dan berbagai tekanan yang diterimanya setelah melela. Selama dua dekade terakhir, Omah bergerak untuk ikut memikirkan bagaimana menciptakan dunia yang bermakna bagi komunitas transpuan.

Bersama Yayasan Srikandi Pakuan, Omah mengadvokasi berbagai kebutuhan teman-teman transpuan di Kota Bogor dan mengupayakan penerimaan masyarakat dengan serangkaian program.

“Contohnya saja dulu, kita sering aktivitas olahraga bareng di Gelanggang Olahraga Padjajaran. Kita ikut voli sama ibu-ibu, sama masyarakat pada umumnya, seperti itu,” kata Omah yang kini sebagai ketua yayasan.

Dengan label ‘menyimpang’ yang termuat dalam Perda baru itu, Omah menganggap persepsi publik bisa berubah lagi terhadap transpuan.

“Setelah aku lihat pasal-pasalnya, ternyata itu perlakuan yang diskriminasi terhadap kelompok minoritas (LGBTIQ+), salah satunya kelompok transpuan.”

Tak hanya itu, empat pasal dalam Perda meregulasi “rehabilitasi untuk kelompok yang dianggap menyimpang secara seksual”. Kenangan buruk Omah tentang praktik psikolog dan pemuka agama yang berupaya mengintervensi ekspresi gendernya di masa lalu, kini terlegitimasi di atas kertas peraturan daerah.

“Misalnya di P4S solusinya direhabilitasi. Itu sangat bertentangan banget, kan? Memang rehabilitasi enggak makan biaya? Walaupun gratis, apa benar dengan masuk ke rehabilitasi akan ada perubahan?” ungkapnya.

Kekerasan yang dialami Omah atas upaya mengoreksi gender dan orientasi seksual sebenarnya sudah dicatat oleh dunia internasional pada 2020.

Dalam laporan terapi konversi yang dikeluarkan oleh Pakar Independen Perlindungan Terhadap Kekerasan dan Diskriminasi Berdasarkan Orientasi Seksual dan Identitas Gender (IESOGI) di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), upaya mengubah identitas dan orientasi seksual adalah bentuk penyiksaan. Laporan yang sama juga merekomendasikan negara-negara yang masih melakukan terapi konversi untuk menghentikannya. Terapi konversi bagi orang-orang queer juga telah terbukti membahayakan dan mengancam kelangsungan hidup karena dapat memicu mereka menjadi depresi, cemas, tidak memiliki rumah/tempat tinggal, bahkan bunuh diri.

Omah menilai peraturan semacam ini akan berdampak tidak produktif. DPRD dan Pemerintah Kota Bogor justru akan membatasi komunitas transpuan dengan Perda P4S. “Bukannya memberi kesempatan transpuan untuk berkarya, malah mereka mempersempit ruang gerak,” katanya.

***

Diskriminasi terhadap komunitas transpuan kerap terjadi di Bogor.

Lutfi Mahendra, Divisi SDM di Yayasan Srikandi Pakuan, memberi gambaran seberapa mencekamnya Bogor pada tahun-tahun sebelumnya.

Pada 2019, misalnya, spanduk dan poster penolakan LGBT bermunculan di tempat umum. Berisi larangan seperti ‘LGBT dilarang kos di sini’ dan ‘LGBT dilarang mengontrak di sini’, spanduk-spanduk tersebut dipampang jelas oleh penyedia hunian.

“Bahkan bukan hanya di kos-kosan tapi juga di ranah makanan, salah satunya di warteg dipasangi spanduk ‘LGBT dilarang makan di sini’,” kata Lutfi.

Sebuah spanduk bertuliskan ‘Tolak Aktivitas LGBT di Lingkungan Kita’ juga terpantau terpampang di Jl. Taman Cimanggu Tengah, Kota Bogor, pada akhir tahun 2023. Suasana seperti ini tentu membuat komunitas transpuan merasa tidak aman, baik di ruang publik maupun privat.

Kehadiran Perda P4S turut memunculkan kekhawatiran bahwa diskriminasi, stigma, ujaran kebencian, persekusi, dan kekerasan akan semakin meluas.

Lutfi mengatakan meski peraturan ini hanya berlaku di Kota Bogor, tetapi kabupaten-kabupaten sekitar yang semula tidak secara spesifik melarang LGBTIQ+, bisa saja terinspirasi oleh Perda P4S.

Tiba-tiba P4S

Wacana tentang Perda anti-LGBTIQ+ di Kota Bogor sebenarnya sudah diembuskan oleh para pejabat jauh sebelum pengesahan Perda P4S.

Pada 2018, Wali Kota Bogor Bima Arya melempar janji untuk “memberantas” kelompok minoritas gender seturut dengan aksi demonstrasi menolak LBGTIQ oleh Forum Masyarakat Bogor Anti-LGBT.

“Kami sepakat berikhtiar bersama DPRD membuat regulasi yang jelas kuat kokoh agar kemaksiatan LGBT bisa diberantas sampai akar-akarnya,” kata Bima.

Satu tahun setelah pernyataan tersebut, Ketua DPRD kota Bogor Atang Trisnanto mengusulkan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) terkait Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku Penyimpangan Seksual (P4S).

Atang menyampaikan usulan ini karena dia menerima data dari Kepala Seksi Pencegahan Penyakit Menular (P3M) Kota Bogor yang menunjukkan kenaikan angka pengidap HIV/AIDS. Secara terperinci data itu adalah 4.164 ODHIV pada 2017, 4.610 ODHIV pada 2018, hingga 4.928 ODHIV per September 2019.

Usulan Atang kemudian mulai dikerjakan pada 2020. Dalam salah satu Rapat Dengar Pendapat (RDP), Wakil Ketua Pansus Raperda P4S Sri Kusnaeni menunjukkan data jumlah LGBT di Kota Bogor. Anehnya, terdapat kesamaan antara data jumlah LGBT yang dikemukakan Kusnaeni dengan data populasi ODHIV yang diungkap Atang pada 2019.

“Jumlah Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) di Kota Bogor mengalami peningkatan dari 2017 hingga 2019. Tercatat pada 2017 ada sekitar 4164, dan di tahun 2018 ada 4610, sedangkan di 2019 ada 4928 orang yang mengidap perilaku penyimpangan seksual LGBT,” kata Kusnaeni, dikutip dalam siaran pers di laman pkskotabogor.id.

Hingga akhirnya, pada 21 Desember 2021, Perda P4S disahkan oleh DPRD kota Bogor, lengkap dengan tanda tangan Bima Arya, Sekretaris Daerah Syarifah Sofiah, serta Kepala Bagian Hukum dan HAM kota Bogor Alma Wiranta.

Alma mengaku bahwa terjadi perdebatan saat proses penyusunan Perda P4S. Naskah akademik cikal bakal Perda P4S memuat larangan yang menurut Alma terlampau keras terhadap komunitas LGBT. Ia mengaku sempat memberikan sanggahan terhadap usulan legislatif dengan mengatakan peraturan semacam ini akan membebankan pemerintah kota dalam pengejawantahannya.

“Bahkan ada sanksi-sanksi, yang saya katakan ini menjadi beban bagi pemerintah untuk melaksanakan,” ucap Alma dalam diskusi publik P4S yang diselenggarakan oleh YIFoS (Youth Interfaith Forum on Sexuality), Oktober 2023.

Untuk diketahui, kendati sudah disahkan, Perda P4S tak serta-merta dapat diejawantahkan. Perda dapat berlaku setelah pemerintah daerah menurunkan aturan-aturannya dalam peraturan wali kota. Juli 2023, Bima Arya mengatakan draf perwali sudah ada tetapi masih perlu ia pelajari.

Perda Cacat

Bivitri Susanti, Pakar Hukum Tata Negara, mengatakan kehadiran Perda P4S cacat secara materiil karena tidak patuh pada setiap poin Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Menurutnya, seharusnya Perda tak boleh mengatur orientasi seksual warga.

“Konstitusi kita jelas mengatur bahwa semua orang itu tidak boleh diperlakukan secara diskriminatif. Setiap orang. Jadi enggak ada setiap perempuan atau setiap laki-laki, tapi setiap orang bahkan dengan orientasi dan ekspresi yang berbeda,” kata Bivitri, saat diwawancarai pada Desember 2023.

Rosma Karlina, Direktur Women’s Voice, yayasan yang bergerak mengadvokasi hak perempuan dan transpuan pengguna napza, mengakui Pemkot Bogor melibatkan masyarakat sipil terkait penyusunan Perda P4S. Rosma dan perwakilan dari beberapa komunitas lain sempat diundang ke Balai Kota untuk memberikan pandangan.

Namun demikian, pengawalan organisasi masyarakat sipil terkait isu tersebut hilang bersamaan dengan keadaan darurat Covid-19. Menurut Rosma momen saat semua orang fokus pada Covid-19 dipakai pemerintah mengetuk palu. Saat pengesahaan itu pula, Rosma menyadari ia tidak melihat tak ada satupun rekomendasi yang diberikan masyarakat sipil tertuang dalam Perda P4S.

“Jadi tidak ada pengawalan dan rekomendasi yang dibuat oleh teman-teman komunitas pada saat itu tidak dimasukan,” kata Rosma.

Mengomentari persoalan ini, Bivitri mengatakan pembuatan peraturan seharusnya merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Putusan tersebut menjamin hak masyarakat didengarkan, dipertimbangkan, dan diberi penjelasan atas pendapat yang mereka sampaikan dalam proses tersebut.

Bivitri menambahkan, nihilnya mekanisme untuk menguji perda secara formil mempersempit ruang publik untuk mengkritik kehadiran sebuah aturan daerah. Jadi, meskipun Pemkot Bogor sama sekali tidak mempertimbangkan dan memberi penjelasan atas rekomendasi yang diberikan masyarakat, tidak ada saluran untuk melaporkan kecacatan proses pembuatan aturan ini.

“Kita yang ngasih masukan biasanya enggak pernah dapat informasi yang cukup. Bener enggak masukan kita itu dipertimbangkan? Nah repotnya adalah, itu enggak ada ukurannya, enggak pernah bisa ada ukurannya,”

Bivitri menambahkan, satu-satunya jalan yang bisa ditempuh adalah mengajukan pengujian materil atau menggugat isi perda secara substantif ke Mahkamah Agung (MA). Atau, jika Pemkot tak mengimplementasikan Perda P4S, maka Balai Kota bisa merevisinya.

Di luar hal itu, Bivitri mengatakan seharusnya Kementerian Hukum dan HAM dan Kementerian Dalam Negeri memiliki kewenangan untuk menegur pembuat perda jika ada poin diskriminatif di dalam produk tersebut. Kendati demikian, ia menilai birokrasi di Indonesia hingga kini belum memiliki perspektif kesetaraan.

“Karena bertentangannya enggak eksplisit banget, jadi kalau orang enggak punya perspektif, dia enggak akan bisa nangkep bahwa itu sebenarnya bertentangan dengan HAM, jadi enggak pernah dapet koreksi.”

***

Akademisi sekaligus pendiri GAYa Nusantara, Dede Oetomo, mengatakan merawat keberagaman gender dan seksualitas merupakan tugas seluruh lapisan masyarakat, termasuk menolak aturan yang mengancam hak hidup komunitas minoritas ini.

“Ketuhanan atau agama tidak boleh menjadi dasar pelanggaran HAM.”

Ia mendorong pemimpin agama untuk mengambil peran untuk merespons penggunaan agama sebagai dalih melakukan kekerasan terhadap komunitas LGBTIQ+. “Pemimpin agama yang progresif perlu terus mendengungkan cara beragama yang humanis.”

Tak hanya itu, Dede mengatakan masyarakat juga bisa menginisiasi shelter atau rumah aman, seperti shelter Keluarga Besar Waria Yogyakarta (Kebaya). Dengan mendirikan shelter, transpuan memiliki tempat untuk berkumpul, bersolidaritas, atau bahkan berlindung jika ada keadaan darurat.

Dosen di Universitas Airlangga (Unair) ini juga mengungkap kontribusi lintas-profesi yang sudah diejawantahkan dan harus terus dilanjutkan. Sebagai pengajar, Dede juga berupaya untuk membimbing generasi penerus tentang nilai-nilai kesetaraan.

“Mudah-mudahan waktu mereka jadi orang, berani bersikap adil. Itu tantangannya pada mereka yang berkuasa sekarang, kan?”

—

Nurdiyansah Dalidjo ikut berkontribusi dalam penyuntingan naskah ini.