Kehidupan masyarakat adat di Lembata, Nusa Tenggara Timur, belum kembali pulih setelah Siklon Tropis Seroja. Di tanah relokasi, warga masih kesulitan mendapatkan akses air, pendidikan, hingga pertanian. Di sisi lain, mereka masih rentan menjadi korban bencana alam lainnya.

PERAYAAN Paskah di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur, dua tahun silam, tidak seperti biasanya. Pada hari Minggu yang sakral itu, desa-desa diterjang banjir. Media sosial ramai dengan rekaman visual yang menggambarkan kerusakan parah dari air bah. Ucapan duka cita bertebaran, penggalangan dana mulai diumumkan.

Beberapa hari sebelumnya, hujan memang turun dengan curah yang tinggi. Begitu pula pada Sabtu, hujan disertai dengan angin makin kencang. Kondisi ini sempat membuat panik masyarakat yang kala itu tengah mempersiapkan perayaan Paskah di gereja.

Sekitar pukul 20.00, Maria Kristina Kiring (55) pulang dan segera merapikan dokumen penting milik keluarganya. Ia pindahkan dokumen tersebut ke dalam tas kecil. Pikirannya lari ke mana-mana.

Hari semakin malam, ia merasakan situasi sangat berbeda dari biasanya.

“Semua yang di dalam kampung baku panggil tidak bisa. Hujan, petir, kilat jalan satu kali. Mungkin ini yang orang bilang bencana,” kata Kristina. Kristina tinggal di kawasan pesisir Desa Waimatan, Kecamatan Ile Ape Timur.

Minggu dini hari, angin semakin kencang. Deru ombak semakin tak karuan. Air laut pasang hingga ke rumah warga di pesisir pantai. Pohon tumbang, listrik dipadamkan. Malam menjadi sangat gelap.

Saat itu, Kristina mendengar bunyi gemuruh. Pikirannya tertuju pada Dusun Kelar yang berada di bukit sebelah timur. Kristina, suami, dan kedua anaknya bersiaga di dalam rumah.

Kristina mencoba melawan rasa takutnya. Ia keluar dan melihat kondisi rumah tetangganya. Pandangannya tertuju pada atap-atap rumah tetangganya yang rusak diterjang angin. Angin puting beliung, pikirnya.

“Dorang teriak-teriak ada banjir di belakang rumah, tapi kami tidak tahu,” ceritanya.

Seketika itu pula, air tiba-tiba meluap. Air bah yang mengalir dari arah gunung membawa material berupa batu dan kayu yang berukuran besar. Material-material itu menabrak bagian belakang rumahnya tetapi sekaligus menjadi penghalang aliran air. Namun, air berubah haluan ke arah rumah-rumah tetangga.

Rumah-rumah tersapu rata oleh banjir.

“Mereka semua tidak ada yang selamat.”

Kristina dan keluarganya memilih tetap bertahan sampai pagi ditemani nyala lilin yang dibungkus dengan toples plastik.

Jelang pagi, mereka pergi meninggalkan rumah sambil membawa serta dokumen yang sudah dikemas sebelumnya.

“Tidak boleh bawa apa-apa, kita selamatkan diri kita,” katanya.

Kristina berjalan melewati tengah kampung. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan Mama Dina.

Rumah Mama Dina hancur. Material menghantam bagian dada cucu laki-lakinya. Sedangkan anaknya ditindih batu yang sangat besar.

“Dia kaya orang yang stres begitu. Naik turun menangis minta tolong, tapi siapa yang tolong. Masih bencana,” kata Kristina.

Kristina terus berjalan ke tempat yang lebih tinggi. Sudah ada beberapa warga yang berkumpul menunggu terbitnya matahari.

Saat hari sudah terang, hati Kristina begitu hancur. Sebagian kampungnya rata dengan lumpur, bebatuan, dan kayu-kayu yang terbawa banjir.

Desa Waimatan berhadapan langsung dengan laut Flores. Di bagian lainnya, terdapat Gunung Lewotolok yang sampai saat ini masih aktif dengan letusan stromboli.

* * *

Maria Rosaria Ina Prada (32) masih terjebak di Dusun Kelar, dua hari pasca-bencana. Proses evakuasi di lokasi ini lebih rumit karena posisi dusun terpisah jauh dari induk pemukiman.

Jalan dari Dusun Kelar menuju Waimatan terputus akibat banjir. Alternatif satu-satunya adalah melewati bibir pantai. Namun, tetap saja tidak mudah bagi Maria. Sebab, jalannya curam, licin dan berlumpur.

Ia dan warga terjebak di dusun. Maria dihantui trauma dan ketakutan. Ia kesulitan tidur. Tetapi warga tetap mencoba untuk kuat. Para perempuan mengumpulkan bahan makanan yang tersisa lalu dimasak untuk semua warga yang masih terjebak di Dusun Kelar.

Warga bersama relawan yang berhasil masuk ke dusun sedikit demi sedikit memperbaiki jalan agar dapat dilewati oleh perempuan dan anak menuju pusat pemukiman. Tetap saja, tidak semua perempuan bisa melewati jalan alternatif itu.

Onesimus Sili Betekeneng, Kepala Desa Waimatan, mengatakan ada sekitar 20 warga desa yang menjadi korban meninggal dunia. Sementara delapan lainnya hilang.

Pasca-evakuasi, masyarakat diminta menempati posko-posko pengungsian yang disiapkan pemerintah kabupaten, salah satunya Gedung Sekolah Menengah Pertama (SMP) Sanpio. Pemerintah sempat kesulitan mencari warga karena sebagian dari mereka memilih menginap di kebun, rumah keluarga, atau rumah kerabat.

Maria Ati (53) misalnya. Ia memilih untuk tinggal di rumah kos di Kota Lewoleba. Riwayat penyakit lambung yang dideritanya membuat rentan untuk tinggal di tenda pengungsian.

“Kalau kita di umum (pengungsian), tunggu jam makan baru kita dipanggil makan. Antri panjang juga, mengingat kita ni sakit to,” kata Maria Ati.

Namun, dua bulan mengungsi, warga Desa Waimatan yang mengungsi di SMP Sanpio harus segera angkat kaki. Sekolah akan segera dibuka. Warga berhamburan, ada yang memilih menginap di kebun, di rumah keluarga, atau mencari pengungsian lain.

Maria Kristina memilih tinggal di kebun di Kecamatan Ile Ape, di sebuah lokasi yang dikenal warga setempat sebagai Parak Walang. Keputusan untuk tinggal di kebun karena ia tak ingin merepotkan orang lain.

“Tinggal di kebun supaya bisa usaha kerja cari makan sendiri,” kata Maria.

Tinggal di kebun tak berarti mudah. Awal tahun 2021, ia kehilangan tujuh ekor babi karena virus African Swine Fever (ASF). Padahal ia berencana babi yang dipelihara akan digunakan untuk keperluan adat dan persiapan anak menerima sakramen Komuni Suci Pertama. Lalu, sisanya dijual untuk kebutuhan anaknya yang masih sekolah.

Maria Kristina masih berharap dapat memelihara babi lagi. Namun saat ini, ia merasa kesulitan untuk membeli bibit babi. Sebab, harganya saat ini meningkat hingga Rp1,5 juta per ekor.

Rentan Bencana

Bencana bukan hal baru di Kabupaten Lembata. Peristiwa itu bahkan telah menjadi cerita rakyat yang diwariskan turun temurun.

Lembata adalah pulau kecil, di sebelah timur Flores di dekat Pulau Solor dan Adonara. Luasnya sekitar 1,266 kilometer (km) persegi.

Andris Koban, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menyebut secara umum di Lembata bisa terjadi 18 jenis bencana, baik geologi, hidrometeorologi, biologi, hingga sosial.

Lembata juga dikelilingi gunung api. Di sebelah utara, terdapat Gunung Api Batutara, yang terakhir kali erupsi pada tahun 2015. Ada pula gunung api bawah laut menjadi parasit Batutara yaitu, Ibu Komba, Abang Komba, dan Boruna Komba.

Di selatan, juga terdapat gunung api bawah laut, Gunung Hobal. Jaraknya sekitar 200 meter dari wilayah daratan. Pada 1979, erupsi Gunung Hobal menyebabkan tsunami dan menenggelamkan separuh dari wilayah bekas ibu kota Kecamatan Atadei, bersama ratusan penghuninya.

Di daratan, ada Gunung Lewotolok. Gunung ini berada di Kecamatan Ile Ape dan Ile Ape Timur. Erupsi terakhir Gunung Lewotolok terjadi pada 2020.

Selain gunung api, ada pula sesar yang mengepung Pulau Lembata. Di bagian utara Lembata merupakan wilayah pertemuan sesar Flores dan sesar Wetar.

Sesar Flores, pernah menyebabkan bencana tsunami di Kabupaten Sikka pada tahun 1992. Tsunami ini menelan korban lebih dari 1.500 jiwa dan sekitar 500-an orang hilang. Sesar Flores pun pernah menjadi penyebab gempa di Kecamatan Ile Ape dan Ile Ape Timur pada 2012 dan 2017.

Selain itu, ada pula sesar yang baru teridentifikasi sejak gempa 7,4 magnitudo mengguncang daratan Flores Lembata pada 14 Desember 2021.

“Dalam kota Lewoleba ini zonanya merah karena ada berbagai sesar itu. Ketika ada gempa, sangat beresiko. Ada struktur geologi yang tidak solid,” kata Andris.

Sementara itu, bencana banjir di Desa Waimatan, juga Lamawolo, adalah dampak tidak langsung dari tornado tropis yang dikenal dengan nama Siklon Seroja. Siklon tropis biasa terjadi di lautan. Penyebabnya, ada kenaikan tekanan udara dan suhu di permukaan laut. Kini, siklon tropis itu sudah bergeser ke wilayah daratan.

Data yang dihimpun Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) NTT mengatakan dampak dari Siklon Seroja pada April 2021 itu, terjadi di 18 kabupaten/kota. Total, 182 warga meninggal dunia. Angka kematian ini tersebar di dua pulau kecil yaitu Adonara dan Lembata serta dua pulau besar yaitu pulau Alor dan Timor.

Sedangkan, Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Rote Ndao, Sabu Raijua, Sumba Timur dan Malaka menjadi daerah dengan tingkat kerusakan paling luas.

Yuvensius Nonga, Deputi WALHI NTT, mengatakan saat terjadi tornado, sebagian besar wilayah NTT diguyur hujan dengan curah tinggi, tetapi tidak semua desa atau kelurahan di mengalami banjir bandang.

“Pertanyaannya, ada apa dengan wilayah yang terdampak banjir?”, kata Yuvensius.

Menurut Yuven, ada masalah serius di wilayah yang terdampak banjir. Pertama, masyarakat tinggal di wilayah yang kondisi geografisnya yang rentan dengan bencana. Kedua, wilayah desa atau kelurahan yang terdampak banjir mengalami degradasi pada kawasan penyangga.

Yuvensius menilai bahwa bencana akibat siklon seroja harusnya ditetapkan sebagai bencana nasional, bukan tanggap darurat nasional. Sebab, saat itu kemampuan pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana, khusus tanggap darurat, sangat terbatas baik dari segi pengalaman maupun anggaran.

Hal ini terbukti ketika berbagai persoalan muncul setelah bencana, pemerintah daerah beralasan bahwa siklon seroja merupakan bencana yang baru. Anggaran untuk penanggulangan bencana pun terbatas karena sudah dialihkan untuk penanganan pandemi COVID-19.

Doni Monardo, Kepala Badan Nasional Penanggulan Bencana (BNPB) saat itu, menolak penetapan status bencana nasional dengan alasan pemerintahan di kabupaten atau kota yang terdampak, masih berjalan.

Dua Tahun Kemudian, Tetap Tak Banyak Perubahan

MINGGU, 15 Mei 2022, proses relokasi pengungsi ke Rumah Instan Sederhana Sehat (Risha) yang menjadi program Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mulai dilakukan.

Hunian itu dibangun di Tanah Merah, sebuah lokasi di wilayah Kecamatan Ile Ape, sekitar 8,5 km dari pusat Kota Lewoleba. Lokasi hunian warga adalah hibah dari 12 tuan tanah kepada tiga desa: Waimatan, Lamawolo, dan Jontona.

Ada sekitar 136 kepala keluarga (KK) dari Waimatan yang berpindah ke Tanah Merah, begitu juga dengan 141 KK dari Lamawolo.

Maria Ati adalah salah satu warga yang mendapat hunian di Tanah Merah. Namun, ia tidak langsung menempati rumah tersebut pasca-penyerahan kunci karena masih ada beberapa perbaikan yang harus dilakukan.

“Kalau sudah dibenarkan, diizinkan tinggal, mendingang kita pergi tinggal saja di sana karena kita juga terbebani dengan bayar kos setiap bulan,” kata Maria, yang mengaku sering mengunjungi Tanah Merah untuk menanam aneka macam pangan di sana.

Kendati pemerintahan Desa Waimatan dan Lamawolo sudah dipindahkan ke lokasi ini, tetapi sarana dan prasarana belum benar-benar lengkap, seperti halnya rumah ibadah dan sekolah.

Sebagian besar masyarakat Waimatan dan Lamawolo beragama Katolik. Warga masih menggunakan aula sementara atau kantor desa untuk beribadah Minggu.

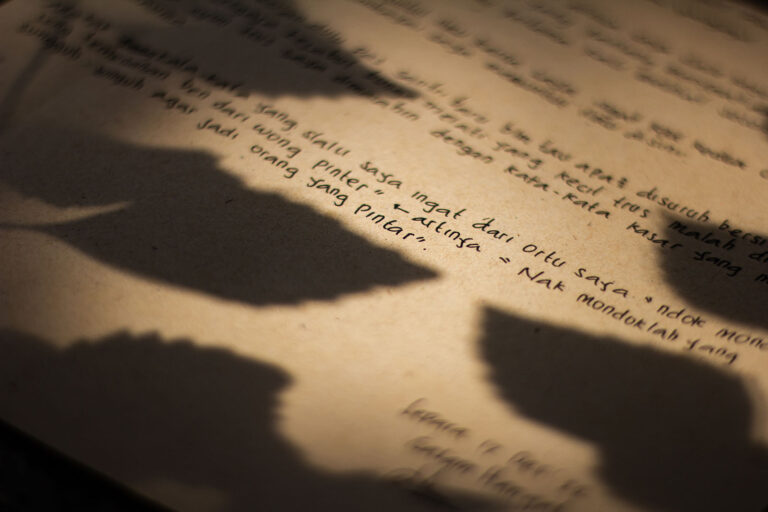

Begitu juga dengan bangunan sekolah. Ruang guru dibangun menggunakan keneka, belahan bambu yang dihancurkan membentuk lapisan dinding. Bangunan ini bisa rentan terkena hujan sehingga dokumen sekolah selalu terbungkus plastik dan tersimpan di dalam kardus.

Sedangkan kelas sekolah menggunakan tenda darurat. Ruang kelas dibagi menggunakan sekat tripleks, bantuan Pemerintah Desa Waimatan. Aktivitas pembelajaran menjadi tidak efektif, kegaduhan di salah satu kelas, akan mengganggu kelas lainnya.

Roswita Diken Tobin (34), salah satu staf pengajar, mengaku kasihan dengan anak didiknya. Di sekolah tempatnya mengajar, SMPN Ile Ape Timur Satu Atap (Satap) Hamahena, tidak ada meja. Anak-anak didiknya menulis dengan cara berlutut di tanah lalu menjadikan kursi sebagai tumpuan untuk menulis.

Ada pula yang tetap menggunakan kursi untuk duduk tetapi pada saat menulis, harus membungkuk dan menjadikan bagian paha kaki sebagai pijakan buku.

Belum lagi perubahan perilaku pelajar pasca-bencana. Menurut Roswita, anak didiknya belum sepenuhnya pulih dari trauma bencana. Saat bunyi gemuruh, letusan Gunung Lewotolok atau guntur yang kuat, membuat anak didiknya ketakutan dan berlari mencari perlindungan.

Yustinus Mado, Kepala Sekolah SMPN Ile Ape Timur Satap Hamahena, mengatakan sejak sekolah dipindahkan ke Tanah Merah, beberapa anak didiknya memilih pindah ke sekolah lain.

Yustinus mengaku bertanggung jawab untuk proses pembelajaran yang layak bagi anak didiknya, tetapi kondisi sekolah saat ini tidak menjadi ruang yang aman dan nyaman bagi guru dan anak didiknya.

“Kalau kita bicara soal standarisasi, maka ini tidak, tidak sama sekali. Ini tidak standar apa-apa,” kata Yustinus.

Yustinus sempat berpikir untuk kembali melakukan aktivitas pembelajaran di kampung Waimatan. Namun, resiko yang akan dihadapi terlalu besar.

Bagi Yustinus, kondisi ini hanya dapat dimaklumi pada masa tanggap darurat. Tapi tidak untuk masa rehabilitasi dan rekonstruksi.

“Pertanyaan kita, kapan ini bisa dibuat pemulihan dan rekonstruksi?” tuturnya.

Di sisi lain, ia mendengar kabar gedung SMPN Satap Hamahena yang masih berdiri kokoh di kampung Waimatan, akan dihapus sebagai aset daerah. Yustinus khawatir, penghapusan aset ini akan berlanjut pada pencabutan izin operasional sekolah

“Kamu hapus tapi baru (sekolah) di mana dulu? Ketika asetnya dihapus, jangan sampai berdampak pada (izin) operasionalnya”

Ansel Bahi, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lembata, mengakui penghapusan aset memang akan dilakukan. Sebab, gedung SMPN Satap Hamahena tidak digunakan lagi. Akan tetapi, ia meyakini penghapusan aset tidak akan berpengaruh pada izin operasional.

“Proses itu hanya proses administrasi saja, dia (sekolah) tetap jalan,” kata Ansel.

Ansel menambahkan, saat ini pemerintah belum memiliki anggaran membangun sekolah. Ia menjelaskan, pada tahun 2023, pemerintah akan melakukan pembayaran utang kepada PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI) yang memberikan pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dalam rangka pembangunan infrastruktur.

Pemerintah juga akan membagi anggaran daerah untuk cadangan Pemilu 2024.

Ritual yang Terancam Hilang

Ursula Dala Waikerong (50) dan suaminya adalah salah satu dari tiga keluarga yang memilih untuk tetap tinggal di Waimatan. Baginya, Waimatan adalah tanah leluhur yang tidak bisa ditinggalkan.

“Tumpah darah kita punya, susah untuk kasi tinggal. Nenek moyang kita punya semua di sini. Kubur kita punya keluarga juga di sini. Apalagi kita punya rumah adat juga di sini,” kata Ursula.

Sejak warga mengungsi, kampung menjadi sangat sepi. Keriuhan aktivitas manusia berganti gemuruh alam.

Masyarakat Waimatan hidup dalam budaya Lamaholot. Komunitas adatnya dikenal dengan masyarakat adat Watun Lewopito. Mereka memegang erat ikatan dari warisan leluhurnya, yakni kampung lama yang berada di antara Waimatan dengan puncak Gunung Lewotolok.

Ritual adat menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan, salah satunya pesta kacang sebagai ucapan syukur setelah panen.

Perempuan memainkan peran penting dalam ritual ini. Ata Kwinai, atau anak saudari perempuan, akan menyalakan api menggunakan sabut kelapa dan bambu. Setelah api menyala, proses ritual selanjutnya dapat dijalankan.

Hubungan perempuan dengan budayanya menjadi alasan penting mengapa perempuan sulit untuk meninggalkan kampung halamannya.

Oleh karenanya, Kristina Kewa (54), salah satu warga yang telah mengungsi ke Tanah Merah, akan tetap kembali ke Waimatan sekadar untuk menjalankan urusan adat, dari perkawinan hingga kematian.

Dalam ritual perkawinan atau kematian, para perempuan adat akan terlibat dalam antar dulang, mengantar bahan makanan sebelum diselenggarakan upacara tersebut.

* * *

Maria Rosaria Ina Prada (32) merasakan banyak hal yang berubah semenjak ia dan keluarga direlokasi ke Tanah Merah. Mereka kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari secara mandiri.

Di Tanah Merah, warga tak lagi memiliki tanah yang bisa dikelola sendiri.

Sebelumnya, di kampung Waimatan, jika hendak memasak sayur, Maria Rosaria berjalan ke kebun dan memetik sayur di kebun. Kadang diberikan tetangga.

“Di sana kan ada motong (moringga), daun ubi di pinggir rumah, jadi kita petik. Di sini kita mau petik di mana?” kata Maria.

Sama halnya seperti lauk ikan, ia biasa membeli dengan harga murah. Kadang pula mendapat gratis jika hanya untuk makan, karena kampung Waimatan berada di tepi pantai.

Pemerintah desa bersama warga pernah bersepakat mengadakan iuran pembangunan untuk pembebasan lahan agar bisa dikelola sebagai lahan pertanian maupun peternakan. Angan-angan menerawang langit, wacana dilematis di tengah kondisi ekonomi warga yang sulit.

Yuliana Kewa (60) dan suami pun mengambil jalan pintas untuk bisa tetap hidup. Yuliana yang berasal dari Desa Lamawolo memilih pulang ke kampungnya agar bisa tetap menanam jagung.

Tempat tinggalnya di Lamawolo tak ideal, dan masih rawan bencana. Tapi tubuh rentanya tak sanggup bila harus menanggung biaya perjalanan hingga Rp100 ribu dari Tanah merah ke Lamawolo.

“Kalau hujan besar tu kami rasa agak takut juga, tapi kita mau bagaimana?” katanya.

Pernah ia ditawari untuk membentuk kelompok pertanian yang menanam sayur-sayuran dari program pendampingan organisasi nirlaba untuk pemenuhan hak anak dan kesetaraan, Plan Indonesia. Tanahnya dipinjam dari Tuan Tanah. Namun, ia sudah tidak sanggup bekerja pagi dan sore setiap harinya. Selain itu, baginya jagung bukan hanya sekadar pangan tetapi bagian dari identitas masyarakat adat Lembata.

Salah satu makanan khas dalam budaya Lamaholot adalah jagung titi. Proses pembuatan jagung titi adalah dengan menggoreng jagung pulut dengan periuk tanah hingga setengah matang. Jagung kemudian diletakan di atas permukaan batu yang rata lalu dilantak menggunakan batu.

Prosesnya tidak memakan waktu yang lama, tetapi membutuhkan tempat yang luas. Sebab, harus ada tungku tradisional, batu seukuran meja kecil dan tempat duduk untuk perempuan yang mengerjakan ini.

Selain untuk konsumsi sehari-hari, titi jagung terkadang dijual untuk hajatan di dalam kampung.

Bahkan, sejak awal tahun 2000an, Yuliana dengan perempuan lainnya membentuk kelompok jagung titi bernama Ina Nira. Gagal panen akibat hujan yang tak menentu pada tahun 2005, berimbas pada pembubaran kelompok itu.

Krisis Air Dalam Bayangan Bencana Iklim Lainnya

PILIHAN HIDUP warga pengungsi di Tanah Merah sungguh tak banyak. Mereka yang masih mampu mengelola lahan di kampung asalnya, masih bisa kembali. Tetapi, tak banyak yang punya kesempatan itu.

Pilihannya adalah melanjutkan hidup di tempat baru yang jauh dari ideal. Masalah mendasar yang paling banyak dikeluhkan warga adalah pasokan air yang terbatas.

Air di Tanah Merah berasal dari sumur bor. Air yang disedot kemudian ditampung pada bak dan dibagikan pada warga dari dua desa itu. Sementara, listrik untuk menyedot air dari sumur bersumber dari Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang sangat bergantung pada cuaca. Alhasil, air tidak setiap hari mengalir.

Mulai November tahun lalu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lembata mendatangkan mobil tangki berkapasitas 2,000 liter untuk mengatasi persoalan ini.

“Kita ini lari dari bencana tapi kayanya datang ni terancam lagi dengan bencana,” kata Maria Ati, yang membutuhkan air untuk kebutuhan sehari-hari bagi ia dan lima anggota keluarga lainnya.

Saat hari sudah malam, Maria Ati terpaksa mengunci pintu kamar mandinya demi menghemat air. Ia bahkan meminta anak perempuanya untuk membuang air kecil di luar. Tindakan itu selalu diprotes anak perempuannya yang takut jika ada yang melihat.

“Saya lebih suka pemerintah lewat, supaya saya sementara buang air kecil di luar, mereka tanya, ‘Mama buat apa?’ Saya buang air kecil, supaya mereka tau kita tidak ada air,” kata Maria Ati.

Air yang dikonsumsi warga juga berkapur. Maria Ati khawatir air tersebut bisa menimbulkan penyakit. Mau tak mau, Maria Ati mengeluarkan biaya tambahan membeli air galon untuk kebutuhan memasak.

Hal yang sama pula dikuatirkan oleh Maria Rosaria, bidan Desa Waimatan. Menurutnya, kebutuhan air bukan saja untuk makan dan minum, kesehatan reproduksi perempuan juga sangat membutuhkan air yang banyak. Terutama pada masa kehamilan atau menstruasi.

Ia khawatir dengan potensi kanker serviks pada perempuan di Desa Waimatan.

Selain itu, di Tanah Merah juga terdapat bayi yang membutuhkan ruang hidup yang bersih dan sehat.

Di sisi lain, status administrasi Tanah Merah sampai saat ini masih belum jelas. Desa Lamawolo dan Waimatan berada di wilayah administrasi Kecamatan Ile Ape Timur. Kendati demikian, Tanah Merah berada di wilayah Kecamatan Ile Ape. Ketidakpastian ini berdampak pada pelayanan kesehatan untuk masyarakat.

Warga selama ini harus kembali ke Puskesmas Lemau di Kecamatan Ile Ape Timur yang berjarak 18 km dari Tanah Merah untuk mendapatkan rujukan perawatan. Sementara, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lewoleba dan Puskesmas Waikupang di Kecamatan Ile Ape hanya berjarak kurang dari 8 km dari Tanah Merah.

“Kadang tu mereka minta saya buat rujukan tapi di sana (Puskesmas Lemau), kan, ada dokter jadi mereka harus ke sana,” kata Maria Rosaria.

Marsianus Jawa, Bupati Lembata, mengaku kaget dengan persoalan besar yang sedang dihadapi oleh masyarakat Desa Waimatan dan Lamawolo. Ia menuding kekacauan terjadi karena kesalahan pada konsep perencanaan saat pemindahan warga.

“Memindahkan orang ke sini tapi tidak berpikir,” katanya, tetapi tidak mengelaborasi solusi tegas untuk problem ini.

Pemerintah yang Tak Peka Bencana

Antonius Leumara, Ketua Forum Penanggulangan Resiko Bencana (FPRB) Lembata, menilai pemerintah pusat dan daerah tidak memiliki langkah mitigasi bencana yang matang saat Siklon Seroja terjadi.

“Untuk saya secara pribadi, pemerintah belum terlalu siap,” kata Antonius yang juga anggota legislatif daerah ini.

Antonius mengatakan hal yang penting dalam kesiapsiagaan bukan cuma soal anggaran, tetapi bagaimana manajemen, baik itu strategi, teknik, pola, dan mekanisme penanggulangan bencana. Sayangnya, saat bencana terjadi, pemerintah selalu beralasan tidak memiliki anggaran. Padahal, peran pemerintah merespons peristiwa juga tak kalah penting.

Ia mendorong pemerintah lebih serius, salah satunya dengan menyusun rencana kontijensi untuk setiap bencana yang berpotensi terjadi di Lembata.

“Kita kerja apa, siapa kerja apa, kapan, bagaimana, uangnya berapa, ada uang atau tidak, kalau tidak, kerjanya bagaimana?” kata Antonius.

Antonius pernah satu waktu menyampaikan hal ini dalam forum resmi pemerintah, namun ia tak mendapatkan respons. Ia kemudian berkoordinasi dengan Plan Indonesia. Pada 2022, satu rencana kontijensi untuk memitigasi dampak erupsi Gunung Lewotolok berhasil disahkan.

Selain rencana mitigasi, Lembata juga membutuhkan pedoman penanggulangan bencana yang mengacu pada Pusdalops-PB Peraturan Kepala (Perka) BNPB No 15 Tahun 2012. “Kalau ada pusdalops kan ada orang yang melek terus 24 jam, bergantian piketnya. Kalau ada gempa segera kabarkan, berpotensi tsunami atau tidak,” katanya.

Pasca-bencana, Pusdalops-RB berperan menyediakan data dan informasi untuk kepentingan rehabilitasi dan rekonstruksi.

Benediktus Bedil, Direktur Lembaga Pengembangan Masyarakat Lembata (Barakat), mendorong pemerintah untuk memperbaiki sistem pendataan pasca-bencana. Menurutnya, data yang dibuat pemerintah sangat umum, hanya membagi jumlah laki-laki dan perempuan per desa. Sedangkan, data bencana harus spesifik, misalnya, diklasifikasi dari balita, remaja, dewasa, lansia, disabilitas, ibu menyusui, dan seterusnya.

Menurut Benediktus, pendataan yang buruk akan berpengaruh pada penanganan korban yang buruk pula.

* * *

Terlepas dari respons terhadap bencana, pemerintah juga perlu sadar untuk tidak menyusun kebijakan yang justru mengundang bencana.

Satu tahun sebelum Siklon Seroja terjadi, pemerintah daerah memberi izin pembabatan hutan pandan di Desa Pasir Putih, Kecamatan Nagawutun demi pariwisata. Padahal, hutan pandan sepanjang 150 meter di pesisir pantai itu selama ini berfungsi melindungi masyarakat saat angin tenggara menghempas wilayah selatan Pulau Lembata.

Selain itu, ada pula pembabatan mangrove untuk pembangunan tambak udang di Desa Merdeka, Kecamatan Lebatukan yang berhadapan langsung dengan Kecamatan Ile Ape Timur.

Kedua wilayahnya ini dibatasi dengan laut. Pembabatan ini diduga dilakukan oleh Benediktus Oleona, pengusaha lokal yang diduga terlibat dalam kasus mafia tanah dan kerusakan lingkungan di NTT.

Kedua pembangunan itu disinyalir tanpa Analisis Dampak Lingkungan Hidup atau Amdal. Material yang digunakan untuk membangun 50 ruas jalan di pulau kecil ini juga diduga berasal dari kuari yang tak berizin.

Pemerintah Pusat turut andil melalui ambisi membangun pembangkit listrik tenaga panas bumi (geothermal) di Flores. Wacana ini dimulai saat Pulau Flores ditetapkan sebagai Pulau Panas Bumi melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 2268 K/30/MEM/2017. Kebijakan itu berujung pada penetapan 14 titik panas bumi di Flores, termasuk di Lembata.

Menurut rencana, eksplorasi panas bumi di Lembata bakal dimulai tahun ini.

Yuvensius dari WALHI NTT mengkritisi kualitas pekerjaan yang buruk hanya akan mengorbankan alam dengan sia-sia. Ia juga dengan tegas menolak pembangunan geothermal di Lembata. Menurutnya, aktivitas pertambangan di pulau kecil sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup manusianya.

“Dorang itu aneh, suka sekali bangun tambang geothermal di pulau kecil. Itu sebenarnya mereka sedang mengatakan mereka tidak punya kajian risiko bencana,” kata Yuvensius.

“Jangan sampai nanti longsor lagi, nanti tsunami lagi, nanti bencana lagi.”

Artikel ini merupakan bagian dari serial reportase #MasyarakatAdat.