MATAHARI mulai merunduk menuju ufuk barat, cahaya merah perlahan mulai terbentang. Gelap akan segera datang saat kami tiba di hutan Kampung Sadap, Kelurahan Rempang Cate, Kecamatan Galang, Kota Batam, Kepulauan Riau, Kamis, 2 November 2023.

Saat tiba di sana, kami melihat seorang pria muda berkulit gelap tengah sibuk memanjat bangunan rumah yang masih dalam tahap pembangunan. Tangannya lihai memainkan palu dan paku, merangkai setiap potong kayu guna membentuk rumah impiannya.

Di sisi lain, seorang perempuan dengan tangan terampil mencabut rumput di sekitar bangunan itu. Dengan telaten, ia membersihkan segala sampah yang ada, lalu membakarnya.

Di bawah bayangan bangunan, seorang lelaki tua tengah duduk dengan tenang sembari menikmati tembakau dari pipanya. Dialah Lamat, laki-laki Orang Darat paling sepuh yang mendiami kampung ini.

Saat gelap tiba, pria muda yang sedari tadi sibuk dengan palu, paku dan kayu menyudahi pekerjaannya. Dialah Alwandi, salah satu keponakan Lamat. Bapaknya Orang Darat, sementara ibunya Melayu. Kami telah membuat janji bertemu di kampung ini.

“Untung ada aku di sini, kalau tidak, Cik Lamat sudah lari ke hutan,” kata Alwandi berkelakar. Suku Orang Darat memang cenderung takut dengan orang asing; mereka biasanya akan lari ke tengah hutan, bersembunyi, jika tak mengenal orang baru.

Berbeda dengan pamannya, Alwandi sudah lebih terbuka dengan orang luar. Pria berusia sekitar 25 tahun itu bahkan sudah berbaur dengan orang luar dan menikah dengan seorang wanita berdarah Tionghoa. Ia sebenarnya baru saja kembali ke Kampung Sadap, tepat ketika isu pengosongan Pulau Rempang mulai santer terdengar.

Alwandi memilih masuk kembali ke hutan, hidup dengan segala keterbatasan untuk tetap bisa berkumpul bersama keluarganya. Ia khawatir jika proyek pengembangan Pulau Rempang nantinya memaksa Orang Darat keluar dari tanah yang mereka tempati turun-temurun.

“Paman suruh pulang lagi. Takut dengar penggusuran. Kami mau pertahankan tanah nenek moyang kami,” kata Alwandi.

Alwandi, bersama istri dan satu anak angkatnya, sebelumnya tinggal di simpang Blongkeng, salah satu kampung di Rempang, yang jaraknya sekitar 4 km dari Kampung Sadap. Ia memilih keluar dari Sadap karena sulitnya akses laut saat itu.

“Aku nelayan kemarin di Blongkeng. Cari-cari udang,” kata Alwandi.

Bagi Alwandi, sebagai keturunan suku Orang Darat, adalah kewajiban untuk kembali ke hutan menjaga tempat tinggal mereka.

***

Berkat bantuan Alwandi, malam itu kami bisa bermalam di rumah sederhana milik Lamat. Dapurnya berpanggung dengan lantai papan kayu. Bagian dalamnya berlantai semen belum diplester; ada satu kamar kecil berukuran 2×2 meter persegi. Seluruh dinding rumah Lamat terbuat dari papan dan beratapkan asbes.

Tak ada lemari di rumah, juga tidak terlihat foto yang dipajang atau pun ornamen yang menghiasi bagian dalamnya. Hanya ada baju-baju lusuh milik Lamat tergantung di beberapa dinding rumah. Rumah itu bantuan Pemerintah Kota Batam. Lamat tak ingat tahun berapa rumah itu dibangun.

Dulu, rumah itu ditempati Lamat bersama istri tercintanya, Yang Na. Namun, sudah setahun lebih istrinya wafat. Kini Lamat hidup sendiri. Lamat tak memiliki keturunan; anaknya juga telah wafat, empat hari usai sang buah hati lahir.

“Dulu sudah kasih nama. Ina namanya,” kata Lamat mengenang sang buah hati.

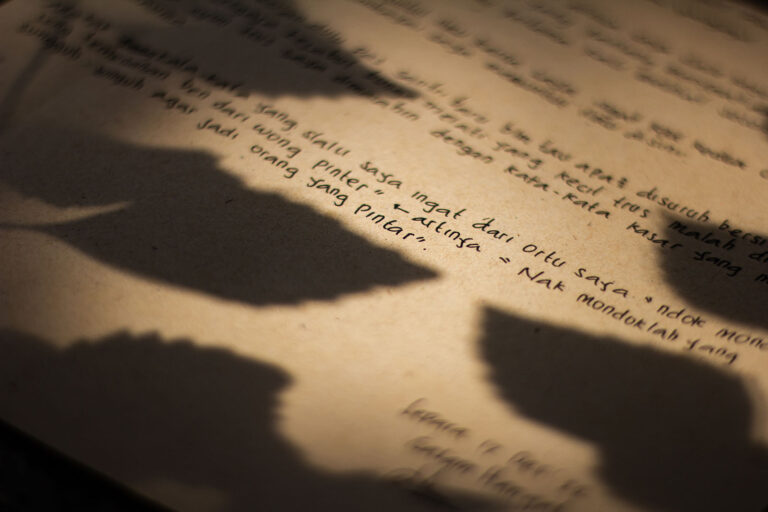

Malam merayap menuju larut. Nyanyian jangkrik memecah keheningan di tengah lebatnya hutan Kampung Sadap. Tanpa listrik, cahaya pelita berbahan bakar solar jadi penerang tidur Lamat setiap malam.

Lamat belum beranjak ke tempat tidur. Usai menyalakan pelita, ia duduk bersila menghadapi api. Pandangannya kosong, hanya terfokus pada api pelita. Pria yang berusia sekitar 65 tahun ini lebih banyak diam, mulutnya mulai bergerak jika tanya dilontarkan padanya.

Ia sama sekali tak pernah merasakan bangku sekolah. Sejak lahir hingga masa senja usianya, ia hidup di hutan. Tahun-tahun penting dalam hidupnya pun sama sekali tak diketahuinya.

Lamat hanya sekali ke Batam kala istrinya saat itu terpaksa harus dibawa ke rumah sakit. Setelah itu, tak pernah lagi menginjak Batam.

“Lahir di hutan. Di Ulu Buton sana. Tak ingat hari lahir, tahun lahir,” kata Lamat.

***

Kampung Sadap merupakan tempat bermukimnya suku Orang Darat. Ada yang menyebut mereka “orang asli”, ada juga “orang utan”. Namun, panggilan “orang utan” membuat mereka tersinggung, sebab panggilan itu seperti menyamakan mereka dengan hewan.

Mereka awalnya hidup nomaden di hutan-hutan di Pulau Batam dan Pulau Rempang, sebelum akhirnya dimukimkan (resettlement) ke Kampung Sadap oleh pemerintah pada 1973.

Lamat berkata kebiasaan mereka berpindah-pindah utamanya dilakukan jika ada anggota suku Orang Darat yang meninggal.

Dalam kepercayaan suku Orang Darat kala itu, setiap orang yang meninggal akan mengganggu mereka yang masih hidup dan tinggal dekat dengan kuburan. Sebelum pindah, suku Orang Darat akan lebih dulu meletakan sesajen dengan pengharapan roh itu tidak bangkit dan mengganggu mereka.

Hal ini membuat kuburan Orang Darat tidak memiliki lokasi khusus. Namun, masuknya pengaruh agama Islam membuat mereka kini tak lagi berpindah. Kuburan pun kini telah ada di Kampung Sadap.

Tempat tinggal yang jauh lebih baik saat ini juga jadi alasan lain suku Orang Darat tak lagi hidup berpindah.

Kala masih hidup berpindah-pindah dari bagian hutan satu ke bagian hutan lain, rumah mereka hanya terbuat dari kayu dengan empat atau enam pancang memanjang hingga atap.

Lantainya terbuat dari ranting pohon yang dirajut rapat. Sementara atap dan dindingnya menggunakan daun yang diikat dengan rotan yang disambung. Ada juga yang menggunakan daun kelapa sebagai atapnya dan kulit kayu sebagai dindingnya.

“Rumah kami asli tak begini. Ini sudah dibantu pemerintah. Dulu tiangnya kayu, daun-daun di hutan kayak daun kelapa itu atapnya, lantainya kayu kecil-kecil,” kata Lamat.

***

Menurut peneliti sejarah dari Pusat Riset Kewilayahan-Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Dedi Arman, informasi cukup rinci mengenai keberadaan suku Orang Darat disebut dalam laporan studi etnografi dan linguistik oleh penulis Jerman, Hans Kahler. Berjudul Ethnographische und linguistische Studien uber die Orang Darat, Orang Akit, Orang Laut, Orang Utan im Riau-Archipel und auf den Inseln an der Ostkuste von Sumatra, buku ini terbit pada 1960 di Berlin.

Pada 1939, menurut studi Kahler, ada 13 Orang Darat yang ditemuinya di lembah antara perbukitan Tembesi dan Batuaji di Pulau Batam, dan ada 17 orang yang ditemuinya di Pulau Rempang.

“Pada 1970-an dipindahkan ke Rempang, dibuatkan rumah. Kemudian, pada 1977, mereka tidak tahan, dan lari ke hutan Rempang,” kata Dedi.

Jarak Kampung Sadap kurang lebih 45 km dari pusat kota. Membutuhkan waktu 1,5 jam untuk sampai ke sana. Tak semua jalan beraspal. Saat rombongan kami tiba di simpang masuk kampung, jalan tanah merah becek dan berlubang membentang; dua bukit terjal menyambut perjalanan kami menuju hutan Kampung Sadap.

Awalnya hanya ada tiga rumah di Kampung Sadap. Masing-masing milik Lamat, Senah (mertua Lamat), dan Tongku (keponakan Lamat). Rumah-rumah berukuran relatif kecil itu dibangun di atas lahan seluas 3 ha di antara hamparan ladang milik masyarakat dan perusahaan swasta.

Kini ada 6 rumah. Sejak isu pengosongan Rempang mulai muncul, Lamat meminta keturunannya untuk kembali ke hutan, menjaga kampung, takut-takut kalau pemerintah mengusir mereka.

“Enggak biasa tempat ramai. Mau kayak gini [saja]. Kalau gini, tanam-tanam dapat cari makan, kita jual nanti. Kalau di kampung [orang], pencaharian kita kurang ngerti,” kata Lamat terbata-bata karena tak terlalu pandai berbahasa Indonesia.

Karakter pemalu dan cenderung tertutup yang dimiliki suku Orang Darat jadi salah satu dasar mereka tak ingin pindah. Mereka lebih senang hidup di hutan dengan apa yang kini tersisa.

***

Lamat merasa sekarang hidup semakin susah. Hasil hutan tak lagi cukup memenuhi kehidupan. Kayu yang biasa mereka tebang kini telah menipis, bahkan hampir tak ada. Membangun dapur arang bakau kini telah dilarang. Lamat tak berani membakar lagi karena takut ditangkap aparat keamanan negara Indonesia.

“Sudah tak boleh lagi dapur arang,” kata Lamat.

Kini lelaki tua itu menggantungkan kebutuhannya dengan berjualan daun singkong sekali seminggu. Meski hanya Rp2.000/kg, itu sudah sangat cukup baginya. Dalam seminggu, ia mampu menjual hingga 30 kilogram. Uang hasil jualannya digunakan membeli beras dan membeli pakan ayam. Jika tak ada beras, Lamat biasanya merebus singkong.

Lamat juga diminta untuk menebas kebun milik seseorang tak jauh dari hutan tempat tinggalnya. Ia mendapat upah Rp2.000 per area satu pohon kelapa yang ditebasnya dan akan dibayar setelah semua selesai.

“Sehari bisa nebas 30 batang pohon kelapa kalau tak hujan. Kalau hujan paling 15 pohon,” katanya.

Meski bukan ahli dalam kerja laut, Lamat punya kebiasaan memancing, yang dalam bahasa Orang Darat disebut ngodek. Kadang juga ia mencari kepiting bakau atau ketam bangkang di area sekitar sungai Ulu Sadap. Kebiasaan ini mulai dilakukan Lamat kala hutan Rempang nyaris habis dan harus bertahan hidup dengan mencari makan dari laut.

“Kalau air surut kita cari [kepiting], kalau pasang tak bisa. Kita cari di lubang-lubang, jepit pakai kayu,” kata Lamat. “Bapak saya dulu cari kepiting. Dapat satu atau dua ekor jual atau tukar makan. Kadang dapat, kadang tidak.”

Namun, sudah beberapa bulan terakhir, aktivitas itu tak bisa lagi dilakukannya. Satu-satunya sampan bantuan dari Harian Kompas pada 2005, sudah rusak. Sampan itu bocor dan teronggok di hulu Sungai Sadap, berjarak 300 m dari rumah Lamat.

Tak ada biaya untuk memperbaikinya. Kata Lamat, semua pakunya telah lepas, papannya telah lapuk. Lamat berharap ada yang mau membantu memperbaiki sampan dan menyumbangkan alat tangkap kepiting.

“Biar bisa ngodek lagi. Saya suka ngodek,” kata Lamat, tertawa kecil.

***

Waktu telah menunjukkan pukul 11 malam saat Lamat asyik menceritakan kehidupannya. Sebenarnya, Lamat biasa tidur lebih awal. Kehadiran kami membuat waktu tidurnya sedikit lebih larut. Ia tak keberatan. Justru merasa senang. Tapi, kami merasa tidak nyaman.

Kami meminta Lamat untuk lebih dulu beristirahat, sebab besok ia harus bekerja menebas kebun milik orang. Ia bangit dari duduknya, bergegas masuk ke dalam kamarnya yang tak dilengkapi pintu. Di dalamnya tersusun papan-papan menyerupai ranjang. Kasur kumuh dan tipis yang digulung dan diletakkan di sudut kamar dibentangkannya, menjadi alas tidurnya malam itu.

Tak ada selimut. Hanya sehelai sarung digunakan menutupi tubuh tuanya agar tak kedinginan. Pelita yang tadi dihidupkan, ia bawa ke dalam kamar dan diletakkannya di sudut kanan, menemani tidurnya hingga pagi datang.

Asal-usul Suku Orang Darat

Ada dua cerita rakyat atau legenda yang menjadi rujukan asal-usul suku Orang Darat yang kini mendiami Rempang.

Cerita pertama mengisahkan Orang Darat berasal dari daerah Kampung Teluk di Kabupaten Lingga. Suatu waktu di kampung Orang Darat, terjadi kekacauan besar hingga sering terjadi konflik. Raja Lingga yang berkuasa saat itu berang dan memerintahkan prajuritnya membawa Orang Darat dengan perahu ke Batam.

Namun, saat sampai di muara sungai Mukakuning atau sekarang lebih dikenal Waduk Duriangkang, perahu yang membawa Orang Darat karam.

“Orang itu turun dan lari ke darat, terus masuk ke hutan dan tidak keluar-keluar sampai bermukim di situ. Itu cerita pertama,” kata Dedi Arman.

Cerita lain mengisahkan asal Orang Darat dari Terengganu, Malaysia. Inilah mulanya Orang Darat disebut orang yang berasal dari luar Pulau Batam dan tidak ada hubungan dengan Orang Laut di sekitar Pulau Galang dan Rempang.

Cerita bermula saat orang kaya dari Pulau Mepar bernama Lingga pergi ke Terengganu membawa anak buahnya yang merupakan Orang Laut untuk membeli sapi. Rencananya, sapi itu akan dibawa ke Bintan.

Saat pulang, beberapa Orang Terengganu diajak ikut serta karena mereka nantinya yang mengajarkan tata cara beternak sapi, sebab Orang Laut tak memiliki keahlian beternak. Namun, tak sampai ke Bintan, kapal yang yang membawa sapi dan Orang Terengganu mengalami masalah saat tiba di wilayah Batam. Mereka pun memutuskan singgah.

Dalam persinggahan itu, sapi yang dibawa lepas dan melarikan diri ke dalam hutan. Orang Terengganu yang ditugaskan menjaga sapi, diminta mencarinya. Karena tak berhasil menemukannya, mereka tak berani kembali ke perahu orang kaya Mepar. Mereka akhirnya menetap di tengah hutan di Pulau Batam.

Menurut Dedi, jika merujuk dari dua cerita itu, sulit membuktikan saat ini dari mana asal-usul Orang Darat. Apalagi Orang Darat tak mengingat cerita-cerita leluhur mereka.

Namun, jika merujuk pada hasil riset P. Wink, Orang Darat lebih tepat berasal dari Terengganu. Sementara di Lingga, tidak pernah ditemukan ada Orang Darat.

“Di Terengganu dan di Johor ada suku bangsa, namanya orang Jakun yang secara kebudayaan dan secara kebahasaan sangat mirip dengan Orang Darat di Pulau Rempang,” kata Dedi.

Menurut Dedi, laporan Kahler mencatat ciri fisik Orang Darat mulai dari muka sampai badan. Di antaranya wajah bulat dan berhidung pesek. Para pria memiliki jenggot berukuran sedang, mata coklat tua, bibir lebih kecil daripada bibir orang Melayu pada umumnya.

Sementara ciri wanitanya memiliki pengaruh orang Tiongkok bercampur Melayu, warna rambut bervariasi dari coklat tua hingga hitam legam. Biasanya dipotong merata di sekitar kepala setinggi telinga.

“Mereka juga suka memelihara anjing,” katanya.

Orang Darat juga gemar menghisap tembakau. Mereka gemar minum-minuman beralkohol. Rokok dan anggur diperoleh dari orang Tiongkok menggunakan sistem barter, ditukar rotan yang mereka kumpulkan dari hutan.

Orang Darat Terancam Hilang

Populasi Orang Darat di Kampung Sadap terus menyusut, bahkan mereka terancam punah.

Dalam penelitian Hans Kahler pada 1939, ia menemukan 30 Orang Darat; 13 di Batu Aji dan 17 di Rempang. Berdasarkan data Majalah Tempo pada Juni 1975, populasi Orang Darat tersisa 19 jiwa di Kampung Sadap. Kondisi itu semakin mengkhawatirkan, sebab jumlah wanitanya hanya tersisa tiga orang.

Selain kurangnya perempuan, menurut Dedi dalam penelitian Hans Kahler, serangan penyakit seperti malaria dan beri-beri akibat jarang menyantap nasi dan lebih sering memakan buah-buahan menjadi ancaman nyata kepunahan suku ini.

Penyebab lain adalah kecenderungan Orang Darat bermigrasi setelah menikah dengan suku lain. ”Mayoritas menyebut diri sebagai suku Melayu, enggan mengakui akarnya sebagai Orang Darat,” kata Dedi.

Pada November 2023, ketika kami mengunjungi Kampung Sadap, tersisa delapan jiwa suku asli Orang Darat. Mereka adalah Lamat, Senah (mertua Lamat), Yang Adek (sepupu Lamat), Opo (adik Lamat), Tongku, Baru (anak Yang Adek), Umiaty dan Juli (keponakan Lamat).

Dari delapan yang tersisa itu, hanya Tongku dan Umiaty yang memiliki keturunan; selebihnya ada yang belum menikah, ada juga yang tidak memiliki keturunan.

Di samping itu, selain dihuni suku asli Orang Darat, Kampung Sadap dihuni delapan orang dari keturunan perkawinan campur mereka. Menurut Lamat, jika dikumpulkan semua keturunan Orang Darat, totalnya ada 40-50 jiwa di kampung itu.

Eko Cahyono, sosiolog dan peneliti dari Sajogyo Institute, berkata saat laki-laki atau perempuan suku Orang Darat menikah dengan orang di luar suku mereka, keturunan langsung atau generasi pertama tidak bisa katakan lagi suku asli.

“Proses asimilasi dengan orang luar itu menunjukkan jalur adatnya putus. Kemudian, kalau dia sudah menikah, lalu keluar dari wilayah itu, berasimilasi dengan kehidupan baru, tidak bisa lagi disebut suku asli,” katanya.

Seiring terbukanya akses jalan darat, kehidupan suku Orang Darat mulai lebih terbuka. Selesainya pembangunan jembatan yang menghubungkan Pulau Batam, Rempang, dan Galang pada 1998, menjadikan Kampung Sadap terhubung dengan perkampungan sekitar, termasuk dengan Pulau Batam.

Keterbukaan akses atas dunia luar secara perlahan mengubah pola pergaulan, cara bertahan hidup, dan sistem perniagaan suku Orang Darat. Pola pernikahan, yang sebelumnya terbatas dalam lingkup komunitas, kini lebih terbuka dan heterogen. Tongku misalnya, menikah dengan wanita berdarah Sunda dan memiliki tiga anak.

Dengan lebih mudahnya berbagai akses ke dunia luar saat ini, menurut Dedi Arman, suku Orang Darat merasa lebih senang hidup di dalam rerimbunan hutan daripada terjebak dalam keriuhan kehidupan luar. Namun, kondisi ini menjadi ancaman serius terhadap keberlanjutan jumlah anggota komunitas mereka yang semakin menurun.

***

Ayam-ayam milik Lamat berkokok dengan suara lantang, mengabarkan hari baru datang. Lamat mulai bangun, tapi di luar langit masih dibungkus gelap.

Lamat mengambil sebilah parang yang disimpan di dapurnya. Ia tenteng dengan penuh semangat menuju kebun kelapa milik orang. Pemilik kebun memintanya menebas kebun kelapa yang rimbun dengan semak belukar. Jarak kebun dari rumahnya sekitar 500 m.

Tangan Lamat terampil mengayun parang, menebas semak belukar sekitar pohon kelapa. Beginilah kegiatan Lamat setiap hari. Sudah beberapa bulan terakhir ini ia menebas kebun kelapa itu.

Dulu, sebelum rutin menebas pohon kelapa, Lamat biasa menghabiskan pagi dengan mencangkul di area tanah miliknya, menanam singkong atau sekadar membersihkannya.

Kini Lamat tidak memiliki harapan yang tinggi. Ia hanya ingin tetap tinggal di Kampung Sadap bersama keturunannya, merawat tanah yang telah menjadi tempat tinggal mereka sejak lama. Ia tidak ingin merasakan kehidupan di luar hutan, karena baginya, hidup seperti orang pada umumnya terasa asing.

Selain itu, Lamat bermimpi untuk kembali melaut, menangkap ikan untuk santapan sehari-hari. Ia berharap ada yang bersedia memperbaiki sampannya karena ia tak memiliki cukup uang. Uang hasil penjualan daun singkong hanya cukup membeli beberapa kilogram beras.

Dedi menegaskan pemerintah seharusnya memberikan perhatian yang lebih kepada suku Orang Darat, bukan hanya datang pada momen tertentu untuk memberikan sembako.

Penting bagi pemerintah untuk memberikan pelatihan kepada suku ini dalam bidang berkebun atau bercocok tanam yang efektif, sehingga mereka dapat mengembangkan kemampuan tersebut. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan keberlangsungan hidup suku tersebut, tetapi juga memberikan mereka sumber penghasilan yang dapat diandalkan melalui penjualan hasil pertanian mereka.

“Jangan cuma kasih beras saja,” katanya.

Dalam pandangan Dedi, jika suku ini terpaksa harus tergusur dari hutan karena proyek Rempang Eco-City, ia mengusulkan untuk memindahkan mereka ke hutan lain yang masih bisa dihuni, tidak jauh dari hutan Rempang. Dengan demikian, mereka dapat tetap menjaga kedekatan dengan lingkungan alam tanpa perlu terlalu berbaur dengan orang luar jika merasa hal itu terlalu berat.

“Pemerintah tak perlu memaksakan kehendaknya.”

Ia mengusulkan bila perlu pemerintah buatkan saja perkampungan khusus bagi Orang Darat; tanah mereka juga tidak banyak, hanya bagian kecil dari investasi besar ini.

Memenuhi Hak Asasi Suku Orang Darat

Peminggiran suku Orang Darat membuat mereka tak bisa mendapatkan berbagai hak yang seharusnya mereka dapatkan sebagai warga negara Indonesia yang diakui, seperti hak pendidikan dan kesehatan.

Menurut Dedi, seharusnya terkait pendidikan, pemerintah memberikan pemahaman dan fasilitas kepada mereka; bahwa hal itu adalah salah satu yang penting untuk menjalani kehidupan.

Saat pemerintah memindahkan mereka ke hutan Kampung Sadap pada 1973, sebenarnya mereka telah dibangunkan sekolah dan tempat ibadah. Namun, mengubah pola kehidupan dan cara berpikir masyarakat suku Orang Darat tidaklah mudah. Akhirnya, tak satu pun dari suku asli Orang Darat mengenyam pendidikan. Bahkan, mereka tak mampu baca dan tulis.

Berbeda dari generasi awal suku ini, beberapa generasi berikutnya ada yang merasakan bangku sekolah walau hanya sampai tingkat sekolah dasar.

Alwandi, misalnya, sempat bersekolah di Rempang Cate, berjarak 3-4 km dari Kampung Sadap. Namun, ia memutuskan keluar saat kelas V SD karena jarak yang jauh. Ia lebih memilih mencari makan demi kebutuhan hidup.

Pendidikan juga dirasakan keturunan Tongku. Ayu, anak perempuannya, bersekolah di SD 024 Tanjung Kertang, Kecamatan Galang. Setiap pagi, Tongku harus berjalan kaki menempuh jarak sekitar 2 km untuk mengantar anaknya ke pinggir jalan Trans Barelang demi menunggu bus sekolah.

“Tak bisa naik motor, jadi jalan kaki saja,” kata Tongku.

Kadang, saat hujan sepanjang hari, anaknya memilih tak berangkat ke sekolah.

Berbeda dengan Ayu, abangnya bernama Akbar tidak bersekolah. Usianya diperkirakan 11 tahun. Merujuk Tongku, Ketiadaan biaya membeli seragam menjadi alasan bagi anak sulungnya tak bersekolah.

“Dia bilang mau sekolah. Tapi baju sekolah tak ada,” katanya.

Tongku tak punya kerja tetap, hanya menggantungkan hidup dari hasil kebun dan mencari kepiting dan lokan. Uang yang diperolehnya dari kegiatan itu hanya cukup untuk makan sehari-hari.

***

Sebagai suku asli di Pulau Rempang, pemerintah Kota Batam dan BP Batam seharusnya memikirkan bagaimana keberlanjutan nasib suku Orang Darat. Namun, pemerintah cenderung tutup mata dan mengabaikannya.

Seorang mantan Wali Kota Batam, yang kami temui beberapa waktu lalu, pernah berucap jika suku Orang Darat bukan prioritasnya. Hal ini karena populasi Orang Darat yang sedikit dan terancam punah.

Eko Cahyono berkata, dalam teori sosiologi, hal ini disebut sociology of ignorance atau sosiologi tutup mata. “Tidak mau tahu namanya, bukan nggak tahu,” katanya.

Masih menurut Eko, kalau pemerintah daerah telah mengetahui ada suku Orang Darat di kawasan Rempang, seharusnya negara memperhatikan apa yang menjadi hak mereka. Jika negara mengabaikannya, bukan hanya hak-hak mereka saja yang terancam hilang, tapi bisa juga hilangnya eksistensi mereka.

“Kalau sampai mereka punah, itu tanggung jawab negara. Harusnya negara yang bertanggung jawab atas kepunahan itu,” kata Eko.

Pemerintah daerah seharusnya mengidentifikasi seluruh hak warga negara di wilayahnya. Mereka punya kewajiban untuk memastikan seluruh kebijakan pembangunan di wilayahnya tidak mengabaikan dan mengorban rakyatnya sendiri.

“Dengan begitu pemerintah daerah harus memastikan bahwa kebijakan pembangunan di wilayahnya menghormati dan menegakkan HAM,” katanya.

Rencana pembangunan besar-besaran Pulau Rempang menjadi Rempang Eco-City menjadi ancaman serius bagi kehidupan suku Orang Darat. Kondisi mereka yang telah lama dimarjinalkan diperparah berlanjutnya kebijakan pemerintah yang abai pada hak-hak mereka.

Proyek besar ini dapat membuka luka historis yang dalam. Dulu, suku ini pernah terusir dari hutan Batam karena pembangunan, kini bayangan ancaman terusir dari hutan Rempang juga semakin nyata.

Kondisi ini justru memperburuk ketimpangan yang telah lama dirasakan mereka. Mengabaikan hak-hak suku Orang Darat, baik secara sengaja maupun tidak, dapat merusak keberlanjutan kehidupan tradisional mereka.

Pemahaman mendalam terhadap kondisi masyarakat/penghuni asli, termasuk kearifan lokal dan hubungan erat dengan lingkungan, seharusnya menjadi fokus utama dalam setiap kebijakan pembangunan.

Sangat penting bagi pemerintah dan pihak-pihak terkait untuk mengadopsi pendekatan yang berkelanjutan, berlandaskan pada penghargaan terhadap hak-hak suku Orang Darat. Jika pun suku Orang Darat terpaksa harus pindah dari hutan tempat tinggal mereka, keputusan ini harus merupakan hasil dari pembicaraan yang melibatkan mereka secara langsung. Prinsip kesepakatan menjadi kunci; dan penting bahwa suku Orang Darat memiliki peran utama dalam proses ini.

“Bisa jadi karena pengembangan Rempang Eco-city tidak hormat dengan masyarakat di sekitarnya, terbukti dengan pengabaian hak masyarakat di Rempang,” kata Eko.

“Kalau masyarakatnya memang menyetujuinya, itu yang disebut rational choice tadi. Kita harus kembalikan semuanya pada subjeknya,” katanya.

Setiap kali ditanya soal ke mana harus pindah dan apa yang diinginkan jika proyek ini nanti menggusur mereka, jawaban Lamat selalu konsisten. Ia memilih tetap tinggal meski harus bertaruh nyawa.

“Mau di sini saja. Mati pun kita siap,” katanya sembari tertawa kecil, kebiasaannya setiap kali mengakhiri bicara.

Reportase ini merupakan bagian dari serial #MasyarakatAdat.

Artikel ini menggunakan lisensi CC BY-NC-ND 4.0.